|

Le poil à gratter…

|

|

Daniel Pincham-Phipps |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Venu tard à la peinture, Daniel Pincham-Phipps se définit comme un peintre autodidacte. Il a pourtant reçu une formation, tardive, certes, mais solide, à la célèbre London Guildhall University. Ce n’est qu’à l’âge de quarante ans qu’il décide de s’orienter vers la peinture en suivant un cycle de formation aux arts plastiques, après avoir été militaire, ouvrier dans diverses entreprises, dessinateur pour des revues de bandes dessinées et coureur motocycliste, activité qu’il doit abandonner après un grave accident. Un séjour en Allemagne de l’Est, peu avant la chute du mur de Berlin, et la découverte du Réalisme Socialisme ont été déterminants dans sa formation. Ses premiers travaux sont fortement inspirés par l’art des maîtres anciens, découverts dans les musées qu’il visite assidûment. En parallèle, il développe une production à caractère alimentaire, faite de paysages, notamment urbains, qu’il arrive à vendre pour payer son matériel et continuer à peindre. En une époque où la mort de la peinture est claironnée régulièrement et avec insistance, il découvre très vite le mouvement stuckiste créé, en 1999, par Billy Childish et Charles Thomson en réaction contre la mode du temps, vouée au minimalisme et à l’art conceptuel. S’il ne fait pas partie du noyau initial du groupe, Pincham-Phipps s’y intègre dès ses premières manifestations et fondera une section locale, à Southend-on-sea où il réside, dès 2001. Adhérant sans arrière-pensées au credo stuckiste selon lequel « les artistes qui ne peignent pas ne sont pas des artistes », il se voue corps et âme à cette pratique. Il participe donc à la première exposition importante du mouvement, The Stuckists Punk Victorian, à Liverpool, en 2004, puis à toutes les suivantes, ainsi qu’à l’agitprop et aux manifestations de rue pour protester contre la pensée unique en matière d’art plastique et pour stigmatiser ou ridiculiser la politique d’achat des institutions britanniques. Une douloureuse expérience de la vie, une épreuve liée à la séparation d’avec sa compagne et à la difficulté de voir régulièrement son fils, ont un effet radical sur sa peinture. Pincham-Phipps se met désormais souvent en scène, traduisant en peinture ses déchirements intérieurs et les fantômes qui le hantent. Ses toiles deviennent tragiques, avec des personnages hallucinés qui fixent le spectateur. Et quand l’artiste ne figure pas sur la toile, ses obsessions n’en sont pas moins prégnantes. La pratique hédoniste de la peinture est oubliée. Ce n’est plus au spectateur de regarder l’œuvre pour y prendre plaisir, mais c’est la peinture qui prend désormais le regardeur à partie et lui assène tout le mal de vivre de l’artiste. De cette période datent plusieurs de ses œuvres maîtresses, souvent de grand format, dont Selbstbildbis, 1998-1999. Le temps passant et la douleur s’estompant, Pincham-Phipps regarde le monde d’une autre façon et y jette un œil souvent amusé, parfois critique, toujours incisif et pertinent. Cette troisième période de sa production se traduit surtout par des tableaux de petit format, à la pâte plus légère, à la facture enlevée, proches de la pochade. La progression de l’artiste à travers ces trois phases dans l’évolution des rapports mutuels entre le peintre, sa production, le spectateur et le monde est au cœur de notre propos. On s’attachera plus spécifiquement aux mutations du regard – des regards croisés –, vecteur de liaison entre les différentes parties prenantes de l’activité artistique plastique : le plasticien créateur, son œuvre, l’observateur et la société. Du regard sur la peinture… La série intitulée The Last Judgement of Paris, combine, du moins au niveau de son titre, deux archétypes omniprésents dans la peinture classique : celui du Jugement de Pâris et celui du Jugement dernier. C’est Rubens qui a servi de modèle à l’artiste, en l’occurrence deux toiles, toutes deux conservées à la National Gallery de Londres. Celle de 1625 est le point de départ à l’étude sans date, tandis que celle de 1632-1635, avec les personnages dans des positions inversées, a servi de modèles aux trois variations de 1994-1995. Pas question ici, d’ailleurs, de Jugement dernier, au sens de la tradition biblique de ce terme, dans la figuration. Peut-être l’évocation d’un jugement dernier de la peinture, arrivée à sa fin ultime et laissée au jugement du spectateur auquel ont été conférés des pouvoirs divins ?. Pincham-Phipps nous emmène dans un univers de pure virtuosité, sans autre volonté ni objectif que la délectation visuelle, partageant avec le spectateur une forme d’hédonisme intellectuel : l’artiste met en scène les maîtres qu’il révère et affirme sa filiation esthétique ; le spectateur apprécie l’ancrage de l’œuvre dans un humus plastique qu’il connaît et reconnaît. Pour deux autres œuvres inspirées par Rubens, datées de 1996, le modèle est emprunté au motif central de L’enlèvement des filles de Leucippe, 1617, conservé à l’Alte Pinakothek de Munich. Le cadrage du sujet et l’élimination des chevaux des deux ravisseurs, Castor et Pollux, rapprochent la figuration de celle d’une Descente de Croix ou d’une Pietà dans lequel la figure du Christ aurait été féminisée. Volonté de blasphème ou de caricature ? Non. Bien que se revendiquant athée, Pincham-Phipps n’est pas anticlérical. Ici encore, son propos reste une affirmation d’allégeance aux maîtres anciens, ce qui n’exclut pas de les relire, de les revisiter avec un œil moderniste. Dans The Massacre of the Jews, 1995, le modèle change de nature et de portée. Pincham-Phipps se souvient d’une visite du site du camp de Buchenwald, en 1989, qui l’a profondément et durablement marqué. Il s’agit ici, de façon limpide, d’une relecture du Tres de Mayo, 1814, de Goya, du Musée du Prado, œuvre qui a fait l’objet de multiples ré-interprétations, notamment avec L’exécution de Maximilien, 1867, de Manet, conservée au Städtische Kunsthalle de Mannheim, avec une iconographie importante autour des exécutions au Mur des Fédérés, au terme de la Commune de Paris, puis avec le Massacre en Corée, 1951, de Picasso, du Musée Picasso. Ici, Pincham-Phipps part d’un thème fortement connoté et très émotionnel pour le réactualiser au goût du XXe siècle. Le fond prime sur la forme, même si l’artiste conserve des références au modèle plastique initial pour ne pas en dissoudre le message. On y retrouve, notamment, la figure christique du personnage avec les bras en V. L’œuvre reste unique, car sa multiplication en séries, en variations, nuirait à son efficacité en concentrant l’attention sur la prouesse ou l’agilité technique au détriment du fond. Le message est ici polémique, dans le sens étymologique de ce terme, à vocation éthique et universaliste. Rien de personnel, cependant, si ce n’est l’expression d’un point de vue moral, d’une réprobation, qui ne va en aucun cas à contre-courant de l’opinion générale. On reste donc dans un registre que l’on ne peut qualifier que d’impersonnel, en ce que ni la personnalité de l’artiste ni son histoire individuelle ne sont mises en avant. Dans Selbstbildnis, 1998-1999, œuvre charnière dans la production de Pincham-Phipps, qui eut l’honneur d’être refusée par la Tate Gallery dans un lot d’œuvres offerts par les stuckistes en 2005, la tête grimaçante en haut de l’œuvre et celle indistincte, derrière, jouent des rôles semblables à ceux joués par les deux têtes en forme de masques africains dans Les demoiselles d’Avignon, 1906-1907, de Picasso. Mais la rupture est faite. Dans cette toile, nous ne sommes plus dans le registre de la pure délectation plastique, mais dans celui de l’expression d’un drame de la sphère domestique. L’image empruntée joue le rôle d’une icône, avec sa charge de sens, d’affectivité, avec ses dits et ses non-dits, au service d’un propos personnel, intime… … Au regard de la peinture… Suit une série de chefs-d’œuvre de la maturité artistique de Pincham-Phipps, souvent de grandes dimensions, dans lesquels le regard des personnages devient le point d’ancrage de la composition, au service de la relation de faits autobiographiques, parfois tragiques. Dans Berlin Female, 1997-1998, peint à Berlin lors d’un séjour pour son projet de fin d’études sur le thème de l’Holocauste, Pincham-Phipps figure le torse nu d’une jeune femme enceinte. Ses bras, en un geste christique, esquissent un V et se dissolvent dans le fond presque abstrait. Mais ce qui frappe le plus dans la composition, c’est l’absence de regard là où on l’attend. Ce manque en devient insupportable et force le spectateur à y substituer mentalement un regard qui ne peut pas être le sien, mais son image spéculaire ou, peut-être encore, la représentation de ce qu’il attend de la peinture. Une œuvre à compléter par l’observateur, en quelque sorte… Mum & Dad 2, 1998, renoue avec la tradition bien anglaise du portrait de personnages contemporains dans leur environnement familier. Ici, ce sont les parents de l’artiste, debout devant la palissade bordant leur jardinet. Ils regardent le spectateur avec une bienveillance accueillante, comme pour nous inviter à entrer chez eux. Home sweet home… Avec Selbstbildnis, 1998-1999, le propos est tout autre. Le titre, allemand, signifie autoportrait, ce que cette œuvre n’est visiblement pas. Certes, l’artiste y figure, nu, de face, avec un sourire quelque peu forcé. Deux personnages émergent de derrière lui. L’un porte un masque grimaçant et un gant de boxe au bout d’un bras issu d’on ne sait trop où. L’autre, le plus à l’arrière, est doté d’un visage indistinct, mi-humain mi-végétal. Près de l’artiste, un petit enfant, nu, les bras en V, les yeux hallucinés, la bouche saignante, crie sa douleur et son désespoir. Au premier plan, à une autre échelle, comme superposée à la scène principale, une femme, l’ancienne compagne de l’artiste, ferme les yeux, grimaçante, comme engluée dans un mauvais rêve. Sur son épaule gauche, le visage d’un personnage. Fœtus ou adulte… La question reste ouverte… Tout est dit… Le drame personnel accède ici à l’universel… Dans Red Hand of Ulster, 1999, pas de visage et pas de personnage. À l’endroit où l’on s’attend à trouver un regard, une main rouge ouverte. C’est le symbole, bien connu des Britanniques, de la province d’Ulster, le Lámh Dhearg Uladh, revendiqué aussi bien par les unionistes que par les républicains. Sur un fond abstrait, la présence humaine n’est perceptible que par quelques graffitis – curieusement en anglais et en allemand –, par un profil de tête, indécis, et par une forme qui semble être la jambe nue d’une personne fuyant la scène d’un crime. Dix ans après la chute du mur de Berlin, Pincham-Phipps nous confronte à la présence d’un autre mur, à un déni de toute humanité, qui ne peuvent nous laisser indifférents et nous interpellent… Woman & Child, 1997-2000, est, en apparence, plus serein. Une jeune femme, de dos, assise dans un fauteuil, regarde fixement un rectangle blanc, sorte de trouée de lumière dans le fond pictural. Ce n’est pas une fenêtre ni une vision. C’est l’image d’un manque… Un manque de quoi, de qui ? La réponse est suggérée par le titre de l’œuvre… Le manque de l’enfant dont ne subsiste que le sommier du lit, servant de châssis à la toile déchirée. Déni ou désir de maternité ? Décès d’un enfant ? Là aussi et encore, la question reste ouverte et la réponse ne peut jaillir que du spectateur, englouti dans la bouche lumineuse de ce rectangle lumineux blanc. Eight Faces, 2000, répertorie un catalogue de têtes masculines, qui traduisent différents états émotionnels, de la rage à la résignation. En première lecture, Rage for Order, 2000, pourrait être lu comme l’effigie d’un nageur de brasse papillon en plein effort. Il n’en est rien. Il s’agit d’un violent témoignage des effets de l’autisme, un écho à Sleeping Figure, peint la même année. Dans les deux cas, les bras en V évoquent une crucifixion. Dans le second tableau, les yeux du modèle sont clos, alors que dans Rage for Order, ils sont fixes et implorants, surmontant une bouche dont le cri de douleur n’arrive pas à sortir. Cet orifice béant, situé un peu en dessous du centre de la toile, se comporte comme un véritable trou noir astrophysique, dont la force d’attraction empêche toute forme de rayonnement de s’en échapper et happe notre regard pour le porter à des températures considérables. Brothers in Arms with Artists Father, 1999-2002, représente deux figures masculines, nues, de face, dans un positionnement gémellaire, les têtes démesurées, les yeux exorbités, se regardant mutuellement, en coin, pour marquer la défiance ou signifier un sombre défi, malgré le shake-hand crispé, au centre géométrique de la toile. Le personnage de gauche porte, dans le creux de son avant bras droit, une tête, sorte de moderne Égide, où le visage de Méduse serait devenu moins terrifiant que celui des guerriers jumeaux. Relecture très moderne et personnelle du mythe de Castor et Pollux, puisque l’un des protagonistes n’est autre que le père de l’artiste… Can you tell blue sky’s from pain, 2004, est probablement la plus cruelle et la plus explicite des œuvres de cette phase créative. Plus petite que les autres toiles, elle pousse au paroxysme l’expression de la douleur et de la souffrance de l’artiste. Figuré de face, ses yeux bleus fixant le spectateur, le visage figé en un rictus où se lit la résignation, l’artiste est assailli par ses ennemis de toutes parts. Un de ses bras se termine par un moignon où apparaît l’image de son fils. L’autre est avalé par une furie qui lui transperce le torse de son bras, un peu au-dessus du cœur. Derrière, une autre harpie, visiblement la même personne, portant le masque de son ancienne compagne, la mère de son fils, s’apprête à l’assaillir et à l’étrangler. Un autre personnage, masculin, en fait de même, en haut à gauche de la composition et, simultanément, émerge de la droite du torse de l’artiste, dans une posture qui évoque simultanément une chute, une descente de Croix, une mise au tombeau et un accouchement. Le tout dans des couleurs qui n’ont rien d’agressif, avec des dominantes roses, des verts tendres, des bleus et des jaunes que l’on pourrait trouver dans la décoration d’une chambre d’enfant. Acmé de l’expression du mal-être, cette toile semble aussi en être l’exutoire. … Vers le regard sur le monde La juxtaposition de scènes sans rapport apparent entre elles n’est pas nouvelle dans la production de Pincham-Phipps. Déjà, en 1995, dans Bikers Farewell, il faisait coexister, sur la même toile, en plusieurs plans successifs, un motocycliste chevauchant sa machine sur une route, d’autres, debout, sur la ligne d’horizon, une motocyclette de profil, des personnages féminins de dos, dont un nu, un fragment de visage masculin et, au premier plan, en bas, la partie haute d’une très improbable crucifixion. La série des trois toiles de 2009-2010 constitue une nouvelle charnière dans la production de l’artiste. Elle va voir l’abandon d’une peinture dans laquelle les personnages, incarnant l’artiste torturé, regardent et appellent au secours le spectateur, pour des compositions plus légères, moins chargées du poids des tourments et des soucis de l’artiste, même si l’autobiographique y reste souvent présent. Se succéderont des œuvres, la plupart de petit format, figurant une nature morte, un vieillard déambulant dans la rue, un portrait de sa compagne, dans un cadrage étrange, avec un regard qui rappelle celui des œuvres plus anciennes, une vieille dame faisant ses courses, une scène de jardinage, un de ses proches lisant le journal, une de ses amies au travail à l’usine, une autre devant son ordinateur, deux fonctionnaires des services sociaux en train de papoter en prenant le thé, un homme assoupi dans le train, une amie, de dos, en train de préparer un repas… Et quand l’artiste revient à la figuration de thèmes familiers, de ses proches, comme dans Boysie & Len, 2009, l’atmosphère est apaisée. L’orage tumultueux des ressentiments et de la douleur est passé. Les personnages sourient et ferment les yeux, dans une posture d’acquiescement silencieux, sans signe de résignation, une sorte de solde de tout compte des différends avec le monde… Louis Doucet, janvier 2013 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

Pierre-Alexandre Remy

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

« Le dessin n’est pas la forme Il ne faut pas se fier aux apparences. Pierre-Alexandre Remy n’est pas un sculpteur… C’est un dessinateur, un dessinateur qui a réussi à s’abstraire du cadre étroit de la surface plane pour investir les trois dimensions de l’espace… Et peut-être plus, comme nous le verrons plus tard… Le résultat de son travail n’est pas une forme, mais une manière de percevoir la forme. Il est signe, marque porteuse de sens, conjonction d’un signifiant et d’un signifié. Le signifiant y prévaut cependant sur la forme signifiée, illustrant pleinement le propos de Focillon : « Le signe signifie alors que la forme se signifie. » [2] Chez lui, la ligne, active et intrusive, n’est jamais asservie au modèle, physique ou mental. Elle reste sous le contrôle de l’artiste, seul maître à bord, décisionnaire unique pour guider l’œil du spectateur dans un voyage dont l’incertitude n’est réelle que pour le regardant. Ses chemins sont balisés mais seul l’artiste sait où ils mènent. Pas de redondance, comme dans les arabesques matissiennes, pas de fioritures mécaniques, comme chez les néo-baroques, pas de place pour l’irréfléchi, encore moins pour l’inconscient… Et quand la couleur fait irruption, elle résulte d’une nécessité interne, souvent liée à la nature du matériau utilisé, plus que d’une quelconque volonté illusionniste. Pierre-Alexandre Remy se revendique pourtant sculpteur. Selon lui, ce qui distingue le dessinateur du sculpteur, c’est l’importance du matériau assujetti à la gravité : « si je n’étais pas sculpteur, cette question de la matérialité serait de moindre importance. Ce qui différencie le sculpteur du dessinateur c’est l’assujettissement à la gravité. » [3] Pourtant, sa démarche n’est ni additive ni soustractive ni ne procède par assemblage de structures préexistantes. Elle ne recourt à aucun des trois procédés historiques qui caractérisent la sculpture. Bien sûr, les matériaux y jouent un rôle crucial, mais n’en est-il pas de même chez le dessinateur qui saura choisir entre le pastel, le fusain ou la mine de plomb selon ce qu’il veut exprimer ? Les matériaux, chez notre sculpteur peuvent être des bandes d’acier brut ou laqué, des fragments de chaînes métalliques, des rubans d’élastomère… toujours des lignes, certes d’épaisseurs, de textures, de flexibilités et de souplesses différentes, mais des lignes, cependant. Les liaisons entre les différentes lignes matérielles, les attaches, sont de toute première importance. Toujours visibles, que ce soient des soudures, des rivets ou des plaques métalliques boulonnées, elles sont parties intégrantes de l’œuvre. Elles jouent, en quelque sorte, le rôle de la mauvaise conscience ou d’un rappel à l’ordre apportant un contrepoids matérialiste au risque d’hédonisme d’une ligne continue, trop parfaite. Elles se comportent comme les repentirs, les traces de gommage ou les restes de mise au carreau de certains dessins. Ces attaches bien présentes sont des postes-frontière, points de passage obligés, entre le monde de la création pure et la réalité tangible. Dessins en trois dimensions, les productions de Pierre-Alexandre Remy sont aussi des génératrices de nouveaux dessins, plans, ceux-ci. En interagissant avec la lumière, ses sculptures projettent au mur et sur le sol des ombres qui constituent des œuvres à part entière. Ces graphismes incorporels, aux formes changeantes selon l’éclairage et la position du spectateur, confèrent à l’ensemble une quatrième dimension, temporelle, qui intègre le mouvement, non pas à la manière de Calder ou de Takis, mais de façon plus indirecte, plus subtile, laissant la plus grande part d’initiative à l’observateur. Mais, là aussi, l’artiste ne veut rien laisser au hasard. Sous forme de boutade, Dalí déclarait : « Le moins que l’on puisse demander à une sculpture, c’est qu’elle ne bouge pas. » [4] Et bien, qu’il le veuille ou non, les sculptures de Pierre-Alexandre Remy bougent, mais dans un espace qui est celui d’une quatrième dimension immatérielle. On pense à ces modèles cosmographiques mécanisés, où des courroies, des poulies et des manivelles permettent de matérialiser les mouvements absolus et relatifs des planètes dans le système solaire. Dessinateur ou sculpteur ? De guerre lasse, on finira peut-être par concéder à Pierre-Alexandre Remy qu’il est aussi sculpteur. Mais seulement dans la mesure où il est un de ces nouveaux mystiques, chercheurs insatiables de la quatrième dimension, qu’affectionnait Karlfried Graf Dürckheim : « Ce que nous montre […] le sculpteur n’est pas ce qu’on voit autour de nous. Ce que nous voyons voile la profondeur qui est à l’origine de la forme. […] L’artiste dévoile la profondeur. C’est parce qu’il prend du recul par rapport au visible qu’il est proche de l’invisible.» [5] Louis Doucet, février 2012 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

Olivier Michel – L’obsession du geste

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Lors de sa première exposition au Haut-Pavé, en 2002, Olivier Michel avait couvert la vitrine de la galerie avec des grands e, italique et en bas de casse, au blanc d’Espagne. Il s’en était fallu de très peu qu’une des bénévoles de l’association, obnubilée par la propreté, ne prenne l’initiative de tout effacer, pensant que le laveur de carreaux avait laissé son travail en plan, probablement appelé ailleurs par une urgence. Fort heureusement, l’escabeau étant introuvable, l’intéressée, probablement la mort dans l’âme, avait dû préserver l’œuvre et laisser sur la vitre ces traces jugées inopportunes. À cette époque, Olivier Michel répétait indéfiniment le même geste unique dans ses deux médiums de prédilection : le dessin et la vidéo. Ce e italique et minuscule, interminablement réitéré, remplissait la surface jusqu’à sa saturation. Il n’y avait dans la démarche de l’artiste aucune prétention expressive autre que celle de mettre en avant la neutralité d’un geste dénué de toute ambition de représentation ou de signification. La pauvreté des moyens mis en œuvre – motif simple répété à l’infini, dans les dessins, plan-séquence fixe, dans les vidéos – déjouait d’emblée toute tentative, refluait toute tentation d’y voir autre chose qu’une réflexion, épurée à l’extrême, sur le geste du plasticien. Geste obsessionnel, gratuit et apparemment arbitraire mais générateur – génésique, devrait-on dire – de compositions luxuriantes et obsédantes. Depuis, Olivier Michel a adopté d’autres formes génératrices – des motifs cruciformes, des virgules, des arcs de cercle… –, a pu parfois substituer le spirographe à la main libre, s’est aventuré dans d’autres médiums et a abordé la troisième dimension, mais son obsession d’un geste élémentaire, simple et cependant foisonnant est restée intacte et n’a pas cessé de structurer son travail. Le parallèle avec une déclaration d’Umberto Eco – Chaque écrivain raconte toujours une même obsession[1] – ou avec un propos de Jean Grenier sur le travail d’Albert Camus – Écrire, c’est mettre en ordre ses obsessions[2] – s’impose avec force. Oui, Olivier Michel traduit toujours la même obsession… Oui, Olivier Michel, au fil des ans, des dessins et des vidéos, ne fait que mettre en ordre son obsession unique… On peut donc affirmer, mutatis mutandi, qu’Olivier Michel n’est pas un obsédé textuel[3] mais un obsédé gestuel. Cliniquement, une obsession se traduit par une idée ou un sentiment s’imposant à la conscience du sujet qui le ressent comme contraignant et absurde, mais ne parvient pas à le chasser malgré ses efforts. Il est bien question de cela, chez Olivier Michel. Contrainte et absurdité charpentent un processus dont l’artiste n’arrive pas à s’évader, malgré d’évidents efforts pour créer, susciter ou tolérer l’accident. Et ce sont ces accidents[4], fortuits ou voulus, qui animent – donnent une âme – au dessin, justifient sa démarche. On peut, certes, penser à ces dessins, à ces griffonnages, que les Anglo-saxons appellent telephone drawings, réalisés mécaniquement lors d’une conversation téléphonique, alors que l’esprit du dessinateur est ailleurs. Il n’en est rien, cependant, car les constructions d’Olivier Michel n’ont rien d’improvisé ni d’inconscient. Elles sont obsessionnelles, donc, par définition, s’imposent à la conscience. Un parallèle plus pertinent pourrait se faire avec les processus de développement cellulaires ou cristallographiques. Certains dessins récents évoquent la structure d’un dépôt de givre sur une vitre, avec, çà et là, des défauts de cristallisation imputables à d’infimes accidents, à d’imprévisibles aléas, qui altèrent, contraignent ou bornent la réplication du motif générateur. Le processus de cristallisation, comme le geste de l’artiste, est immuable, intangible et banal, mais l’accident le rend porteur de sens, dérangeant, questionnant et source d’une certaine beauté plastique. Dans d’autres dessins, le modèle de base prend la forme d’une cellule, végétale ou animale, dont les règles de développement et d’expansion sont entièrement programmées dans son ADN. Mais, de même que deux plantes ou deux animaux ne sont jamais rigoureusement identiques, le processus génésique mis en œuvre par Olivier Michel ne génère que des monstres[5] qu’aucune tératologie n’arrivera à cerner pleinement. Observés indépendamment de leur processus de production, les créations d’Olivier Michel s’inscrivent dans une tradition qui renoue avec certains codes de l’expression abstraite. Le tracé prend valeur de pur signe, éradiquant toute velléité de narration chez l’artiste, toute tentative d’interprétation de la part du spectateur. Le motif s’efface, mettant en avant le geste du créateur et le processus de recouvrement d’une surface initialement vide, nue. Horror vacui… [6] S’impose alors une réflexion sur la valeur ou la gratuité d’un tel geste. La vidéo En toile de fond, 2001-2002, est significative à cet égard. La projection, sur une toile vierge montée sur châssis, montre l’artiste au travail, à l’échelle 1, recouvrant petit à petit une grande surface vitrée avec du blanc d’Espagne jusqu’à disparaître derrière la peinture. Dans une seconde phase, effaçant la matière blanche qu’il vient d’appliquer, il réapparaît. Puis on boucle sur la première phase, ad infinitum. L’œuvre occulte donc l’artiste. Sa remise en avant passe par l’effacement de l’œuvre[7]… Quelle leçon de modestie et quelle pertinence dans l’analyse du rôle du véritable artiste dans une société qui a perdu le sens de la gratuité ! Stephen Wright[8], dès 2002, avait souligné la triple logique qui préside aux travaux d’Olivier Michel : accumulation, soustraction et épuisement / évidemment. Il ajoutait alors, dans une vision dont l’à-propos reste très actuel : « L’art se caractérise aujourd’hui par une croissante généralisation d’indifférence visuelle. Il n’y a pas longtemps, cette indifférence visuelle fut la chasse gardée des provocations des avant-gardes ; de gré ou de force, les œuvres d’art étaient assujetties au régime du beau et du singulier. Or, de plus en plus, ce qui est donné à voir n’est que la trace contingente, manifeste, d’une logique sous-jacente qui lui confère tout son sens. Faire sens de l’œuvre graphique d’Olivier Michel, c’est comprendre le rapport intrinsèque entre le dessin qu’on perçoit et le dessein délibérément obstrué qui l’a engendré. » Il conviendrait d’ajouter, à cette analyse, l’importance des accidents, de ces accidents qui provoquent des dilatations du dessin, des condensations, des fractures et des clivages, des plissures, des variations de densité et de degré de saturation, témoins non seulement d’une intense énergie sous-jacente, mais aussi de la dure gestation d’un travail d’écriture. La texture devient le seul sujet, le seul objet de l’œuvre. Elle s’efface derrière le vouloir de l’artiste mais, par un curieux effet d’échange spatio-temporel, ouvre sur la prise de conscience du temps, du temps de l’écriture. Je ne peux m’empêcher de penser à la réflexion de Gurnemanz, au premier acte du Parsifal de Wagner : « Zum Raum wird hier die Zeit[9]… » Et de faire écho au propos d’Umberto Eco… Louis Doucet, avril 2012

[1] In Télérama, 10 septembre 2003.

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

Quelques acquisitions récentes |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

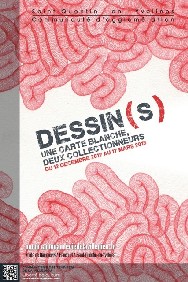

À ne pas rater... |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

De la peinture, dans tous les sens…

|

|||||||||||||||||||||||||||

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2013

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre – Ne plus recevoir la lettre