|

Le poil à gratter…

|

|

Les dessins d’Olivier Alibert |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

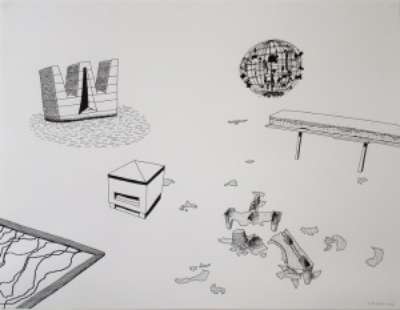

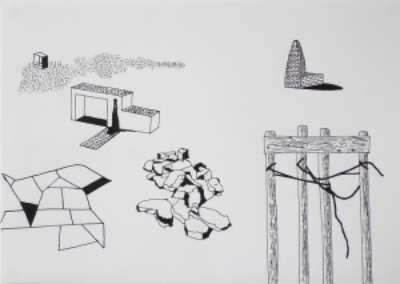

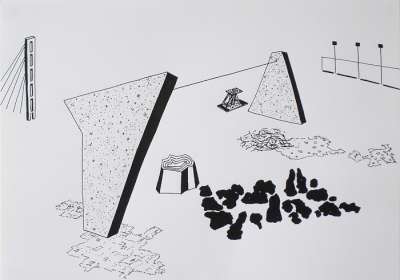

Les dessins d’Olivier Alibert racontent des histoires, mais leur détermination narrative se démultiplie en une multitude de branches et de détours qui dénient toute linéarité du propos et appellent à des lectures multiples. Si les objets figurés appartiennent souvent à un quotidien ancré dans une réalité banale, leur mise en espace les détourne de leur sens habituel et remet en cause leur destination habituelle, leur emploi. Leur assemblage sur la même feuille ignore les questions d’échelle et de proximité d’usage. On se trouve un peu dans la situation du déballage d’un panier de jouets d’enfants, dans lequel des éléments appartenant à différents jeux sont entassés pêle-mêle, sans souci d’échelle. Les enfants ne s’inquiètent guère de ces incohérences et peuvent construire de véritables univers ludiques sans s’occuper de l’incohérence de ces cohabitations : la girafe plus petite que la chaise, et le mouton aussi grand que le camion des pompiers… Les feuilles d’Olivier Alibert tiennent donc du pêle-mêle[1], du clipboard des Anglo-Saxons. Les images y sont décontextualisées, traitées avec un souci de simplification qui les situe quelque part, dans un champ indécis, entre signe et image, entre graphisme et figuration, entre signifiant et signifié. Le recours aux seuls noir et blanc, les ambiguïtés voulues entre opacité et transparence contribuent à distancier les images de leurs modèles, à chambouler leur potentiel de signification, à les arracher à leur contexte quotidien. La logique devient celle du rêve ou du jeu, des associations d’idées, de la rencontre fortuite à la Lautréamont[2] ou des cadavres exquis des surréalistes. Avec une différence de taille, cependant, les images, chez Alibert, ne se touchent pas. Elles se tiennent à distance les unes des autres, avec de grandes plages blanches qui les séparent et, pour seules relations physiques, de rares circuits aussi complexes et dérisoires que ceux qui relient les différentes parties du Grand verre[3] de Duchamp. C’est donc au spectateur, devenu acteur, de raccorder mentalement ces objets apparemment disparates et de construire sa propre histoire, l’artiste se dessaisissant très provisoirement du contrôle sur son œuvre. On pense encore à Duchamp dans un entretien avec James Johnson Sweeney, en 1956 : « […] j’y vois une intention curieuse dont je ne suis pas responsable, une intention readymade en quelque sorte, que je respecte et que j’aime. »[4] Mais il ne faut pas se leurrer, l’abandon de contrôle par l’artiste n’est que partiel. Il ne donne au spectateur qu’une très relative liberté, une liberté surveillée. La pensée qui divague, le rêve qui extravague, ramènent toujours le regardeur au constat d’une faille : celle entre l’objet et sa représentation, entre sa valeur d’usage et son potentiel onirique, entre ses caractéristiques fonctionnelles et ses virtualités fantasmatiques, entre sa réalité physique et son idéalisation conceptuelle, entre son signe et son signifié, entre ancrage dans le quotidien et détournements possibles... Ce décalage permanent ne serait-il pas une illustration de ce que le même Duchamp désignait sous le nom de retard : « […] un retard en verre, comme on dirait un poème en prose ou un crachoir en argent. »[5] ? Cette faille matérialise aussi, de façon presque idéale, la triade de la sémiotique telle qu’elle a été codifiée par Charles Sanders Peirce : le représentamen, signe matériel, dénotant un objet de pensée grâce à un interprétant, représentation mentale de la relation entre le représentamen et l’objet. Le représentamen, pure possibilité de signifier, est premier ; l’objet, ce qui existe et dont on parle, second ; l’interprétant, qui dynamise la relation de signification, troisième. L’interprétant pouvant être de nouveau un signe susceptible d’être interprété dans une mise en abîme potentiellement infinie… Louis Doucet, février 2013

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

Un chef-d’œuvre revisité |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Bouche, réification, malédiction et pleurs… Tout est dit… Sur ce pont qui vient de nulle part et se dirige Dieu seul sait où, un personnage asexué est transformé en objet, pris dans un cyclone de couleurs vives. Il a peur d’avancer. Il a peur de reculer. Il a peur de se jeter par-dessus la balustrade. Il est transformé en objet voué aux caprices d’éléments incontrôlables. Ses trois bouches maudissent son sort. Ses trois yeux pleurent. Il est seul à ressentir cette oppression, car les deux personnages, masculins, qui le suivent, à l’arrière, semblent indolents et inconscients de tout danger. Même si les quatre versions de ce tableau ont été peintes entre 1893 et 1917, on s’accorde, aujourd’hui, à associer ce coucher de soleil flamboyant aux cendres émises lors de l’explosion du volcan Krakatoa le 27 août 1883. Munch avait initialement intitulé ses tableaux en allemand Der Schrei der Natur : le cri de la nature. L’artiste écrira dans son Journal, le 22 juillet 1892 : « Je me promenais sur un sentier avec deux amis – le soleil se couchait – tout d’un coup le ciel devint rouge sang – je m’arrêtai, fatigué, et m’appuyai sur une clôture – il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord bleu-noir de la ville – mes amis continuèrent, et j’y restai, tremblant d’anxiété – je sentais un cri infini qui se passait à travers l’univers et qui déchirait la nature. »

Louis Doucet, février 2013 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

Olivier de Coux |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Pour résoudre certaines équations différentielles complexes, le mathématicien et physicien Laplace inventa la méthode dite de variation des constantes. Olivier de Coux, dans ses derniers travaux, intitulés A.D, pour Angles Droits, transpose ce procédé dans le domaine tridimensionnel de sa sculpture. Un des axiomes essentiels, une constante, de ses travaux de la dernière décennie, à savoir le développement dans l’espace d’une ligne métallique de section carrée, varie désormais. La section de base des composantes de ses nouvelles sculptures, devient, par déformation,[1] par élongation, un rectangle, remettant en cause une partie de la logique qui avait prévalu dans la plupart de ses œuvres antérieures. L’artiste s’octroie ainsi un degré de liberté supplémentaire, une contrainte de moins. Cette initiative ouvre, en conséquence, une infinité de nouvelles possibilités. De fait, quand, dans un carré, le rapport de deux côtés adjacents est toujours égal à 1, dans un rectangle, il peut prendre un nombre potentiellement infini de valeurs. Il ne faut pas se leurrer, cependant, cette nouvelle liberté apparente vient avec son lot de difficultés, sciemment consenties, librement acceptées. L’artiste en est pleinement conscient, lui qui écrit : « Changer une propriété de mon raisonnement, aboutit à un groupe de nouveaux résultats. Mes sculptures sont la conséquence de propositions conditionnelles. En d’autres termes elles sont liées aux autres par implication. Si j’affirme l’existence d’une nouvelle condition, je suis dans l’obligation de créer un nouvel ensemble. » L’obligation comme conséquence d’un niveau de liberté supplémentaire… On pourrait en faire une lecture politique dans nos démocraties occidentales où, pour beaucoup, la liberté confère des droits et bien peu d’obligations ou de devoirs… Mais ceci relève d’un autre débat… D’autres y verront, comme je l’ai déjà fait[2], un développement de la pensée augustinienne,[3] pour qui être libre, c’est pouvoir faire ce que l’on a choisi de faire. Olivier de Coux préfère placer cette évolution dans la perspective de la pensée de Foucault : « Il y a des moments dans la vie où la question de savoir si on peut penser autrement qu’on pense et percevoir autrement qu’on ne voit est indispensable pour continuer à regarder et à réfléchir. »[4] Cette évolution s’est donc imposée comme une nécessité[5], peut-être pour exorciser la crainte d’épuiser un système ou pour parer le risque d’être taxé d’autoplagiat, cette forme de fossilisation précoce que certains artistes, et non des moindres, s’infligent trop souvent. Mais, comme toute liberté n’a de sens que si elle a des limites,[6] d’emblée Olivier de Coux s’impose immédiatement de nouvelles contraintes. Certes, les sections seront désormais rectangulaires, mais elles resteront identiques au sein d’une même pièce. Qui plus est, dans une série donnée, le rapport entre les dimensions de deux côtés adjacents de la section restera, lui aussi, constant. L’artiste planifie ainsi l’élaboration de sortes de méta-séries constituées de séries dont toutes les pièces constituantes partagent ce paramètre commun. Autre contrainte, le nombre d’articulations – de déhanchements, devrait-on dire – toujours à angle droit, sera, lui aussi, constant pour toutes les pièces d’une série. On pourrait penser que des règles aussi sévères ne pourront engendrer que de la banalité. Il n’en est rien… Comme Gide[7] le constatait, la contrainte est indispensable à la création. C’est même, si l’on en croit Bierce,[8] un des fondements du plaisir. Olivier de Coux prend donc plaisir à développer sa ligne à section rectangulaire, jusqu’à saturation de l’espace et épuisement des possibilités d’articulation. Il brouille cependant les pistes, rendant le déchiffrage du processus moins évident que dans les pièces à section carrée. De prime abord, à une lecture essentiellement linéaire se substitue une appréciation des masses, avec une importance et une lisibilité accrue des vides interstitiels, devenus plus serrés, plus étroits… presque lignes. Ce n’est qu’en observant simultanément plusieurs pièces de la même série que l’on découvre, non sans jubilation, l’immense variété des parcours de la ligne… des lignes, devrait-on dire : de la pleine du métal et de la vide des interstices. C’est alors que la masse d’un espace apparemment saturé se dissout en lignes et en vides, en creux et en pleins. La triade contrainte – saturation – dissolution reste donc un des invariants incontournables de la démarche plastique d’Olivier de Coux. Les contraintes qu’il s’impose n’ont rien de stérilisant. Bien au contraire, elles ont un caractère générateur – génésique, pourrait-on dire – puisque leur seul exposé définit conceptuellement tous les membres de la série qu’elles contrôlent. Olivier de Coux joue en quelque sorte le rôle d’un démiurge, dont le propos immatériel suffit pour meubler l’espace de constructions on ne peut plus matérielles.[9] Plus prosaïquement, on pense à la cristallographie et comment quelques données suffisent pour prédéterminer la forme d’un cristal et ses règles de développement, tout en ménageant l’accident. Juxtaposées, ses sculptures font penser à ces macles, dont le Trésor de la langue française donne la définition suivante : « croissance simultanée de deux ou plusieurs cristaux suivant des relations définies entre les structures cristallines, de telle sorte que l’une ou plusieurs faces de d’un des individus sont parallèles à des faces non identiques de l’autre. » N’est-on pas ici dans le même type de relations que celles qu’entretiennent les pièces d’une même série chez Olivier de Coux ? En logique mathématique, la saturation d’un système axiomatique est atteinte lorsque l’on ne peut plus lui adjoindre un nouvel axiome indépendant sans provoquer la contradiction dans la théorie. Tel est le cas du système de contraintes imposé par Olivier de Coux à son processus créatif. Toute nouvelle contrainte risquerait de générer des impossibilités ou des œuvres tautologiques et sans intérêt. Ses œuvres sont aussi saturées dans le sens où on l’entend, en hydrogéologie, d’un milieu fissuré dont les vides interstitiels sont complètement remplis. Certes, ils sont remplis de vide et non d’eau, mais ce vide est ligne et toute intervention additionnelle risquerait de lui faire perdre cette qualité. Elles le sont aussi dans l’acception chimique de ce terme, quand les affinités réciproques des deux principes d’un corps binaire étant satisfaites, aucun des deux principes n’est plus susceptible de s’unir avec une nouvelle quantité de l’autre. Les deux principes sont, dans les œuvres d’Olivier de Coux, le plein et le vide. Il est incontestable que, dans le cadre des contraintes imposées, les rapports mutuels du métal et des interstices ne pourraient être autres que ce qu’ils sont. Cette saturation ne génère pas la lassitude ni le dégoût que redoutait Sainte-Beuve.[10] Bien au contraire, il s’en dégage une impression de plénitude, de stabilité définitive. Cette stabilité n’est pas celle du repos de la mécanique ou de la dynamique, mais plutôt celle des chimistes et des physiciens quand ils parlent des relations intramoléculaires. On ne peut ignorer ici la pensée d’Hermès Trismégiste[11] qui prétendait justifier simultanément le mouvement et la stabilité de toute chose. L’espace étant saturé, l’esprit, dans un mouvement destructeur propre à notre humanité, à moins que ce ne soit le fait du démon de la déconstruction, ne pense plus qu’à la dissolution des formes. Celle-ci peut advenir par une augmentation illimitée du vide interstitiel, dans un processus de croissance qui repousserait à l’infini les limites de l’emprise spatiale des œuvres. Le caractère érotique d’un tel dessein ne fait pas de doute et rejoint d’ailleurs la pensée de Georges Bataille :» Ce qui est en jeu, dans l’érotisme, c’est toujours une dissolution des formes constituées. »[12] On peut lire, dans les lignes du vide interstitiel la fragilité des signes avant-coureurs d’une rupture, d’un lent processus d’érosion en devenir, comme la menace qui plane sur les pierres gélives, comme les plans de clivage qui feront s’effondrer les macles glaciaires ou les plaques tectoniques. Le paradoxe apparent est que, chez Olivier de Coux, c’est le vide, et non quelque agent corrosif, qui met en péril la solidité de la structure métallique. On peut aussi éprouver un réel plaisir tactile en manipulant les œuvres d’Olivier de Coux. Celles-ci sont en effet conçues de telle façon qu’elles puissent être indifféremment posées sur une face, sur deux arêtes ou sur trois pointes. Une surface, deux lignes, trois points : on peut retrouver ici les règles physiques minimales de base de la stabilité des systèmes mécaniques mais aussi une lecture quelque peu régressive[13] du cours de Kandinsky au Bauhaus. Le nombre des positionnements possibles de chaque pièce dans l’espace reste fini mais cependant assez grand pour que chaque spectateur-manipulateur puisse passer un certain temps à les découvrir, à les réinventer, comme autant de positions amoureuses tirées d’un chapitre d’un Kâmasûtra mécaniste. Dans les photographies qu’il présente de ses œuvres, Olivier de Coux affectionne particulièrement la position sur trois pointes, en tripode ou trépied. Au-delà de son rôle strictement fonctionnel d’ustensile de cuisine précaire, le trépied a une forte symbolique qui remonte à la pratique oraculaire de la sibylle puis des pythies de Delphes. Son image est indissociablement liée à celle du serpent[14] Python dont la tombe est marquée par l’ομφαλος, l’ombilic, le nombril génésique du monde, signe manifeste de la succession sexuée des générations. Humanisé, le métal qui appelle la caresse, telle la peau de l’être aimé, doit donc s’effacer dans un néant assuré mais toujours trop vite venu. Mauriac, dans son Génitrix, évoque cette crainte de la non-jouissance de la saturation avant l’échéance inéluctable : « L’anéantissement des caresses ne l’avait pas préparé à la dissolution éternelle. Cette chair finissait sans avoir connu son propre secret. » Pourtant, cette dissolution est aussi nécessaire que la succession des saisons sinon, sans elle, le processus de saturation finirait par converger vers une unicité conceptuellement satisfaisante, mais plastiquement stérile. Pour que la capacité génésique se maintienne, il faut qu’elle se renouvelle de génération en génération, les rejetons se nourrissant du terreau de leur lignée. André Suarès l’évoque de façon claire : « Le style n’est rien du tout par lui-même, mais la forme est l’incarnation de l’être véritable. Où il n’y a ni forme ni ordre, il n’y a rien. La mort est la dissolution d’un ordre. » L’ordre dissout, le créateur est toujours présent pour en créer un nouveau… Du concept à l’objet – de l’objet à sa plénitude spatiale – de la plénitude à sa dissolution par le vide – de la dissolution au concept. La boucle est bouclée… Louis Doucet, décembre 2011

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

Quelques acquisitions récentes |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

À ne pas rater... |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

De la peinture, dans tous les sens…

François Dilasser – L’Atelier (1972 - 2007)

|

|||||||||||||||||||||||||||

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2013

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre – Ne plus recevoir la lettre

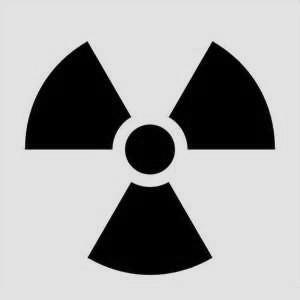

Trois trous béants au sommet d’un triangle, puis deux plus petits, au centre : deux yeux, la bouche et les narines. Ce visage nous hante et nous obsède. Ce sont, en fait, trois bouches ouvertes qui hurlent leur désespoir. Les Chinois figurent la bouche par un 口 (kŏu). Trois bouches en triangle deviennent 品 (pĭn), qui signifie un produit ou un objet. Chez Munch, les bouches sont empilées dans l’autre sens, comme dans 咒 (zhòu) qui signifie maudire ou dans 哭 (kū) qui veut dire pleurer.

Trois trous béants au sommet d’un triangle, puis deux plus petits, au centre : deux yeux, la bouche et les narines. Ce visage nous hante et nous obsède. Ce sont, en fait, trois bouches ouvertes qui hurlent leur désespoir. Les Chinois figurent la bouche par un 口 (kŏu). Trois bouches en triangle deviennent 品 (pĭn), qui signifie un produit ou un objet. Chez Munch, les bouches sont empilées dans l’autre sens, comme dans 咒 (zhòu) qui signifie maudire ou dans 哭 (kū) qui veut dire pleurer.  Prémonition ou hasard, les trois bouches en triangle autour d’un noyau central servent aujourd’hui à signaliser un autre type de danger, imperceptible pour le commun des mortels, mais aux effets potentiellement ravageurs… Le risque nucléaire. Munch, à plus d’un siècle de distance, ne nous rappellerait-il pas le besoin de veiller sur la nature ?

Prémonition ou hasard, les trois bouches en triangle autour d’un noyau central servent aujourd’hui à signaliser un autre type de danger, imperceptible pour le commun des mortels, mais aux effets potentiellement ravageurs… Le risque nucléaire. Munch, à plus d’un siècle de distance, ne nous rappellerait-il pas le besoin de veiller sur la nature ?