|

Le poil à gratter…

|

|

Christophe Dentin |

|

|

|

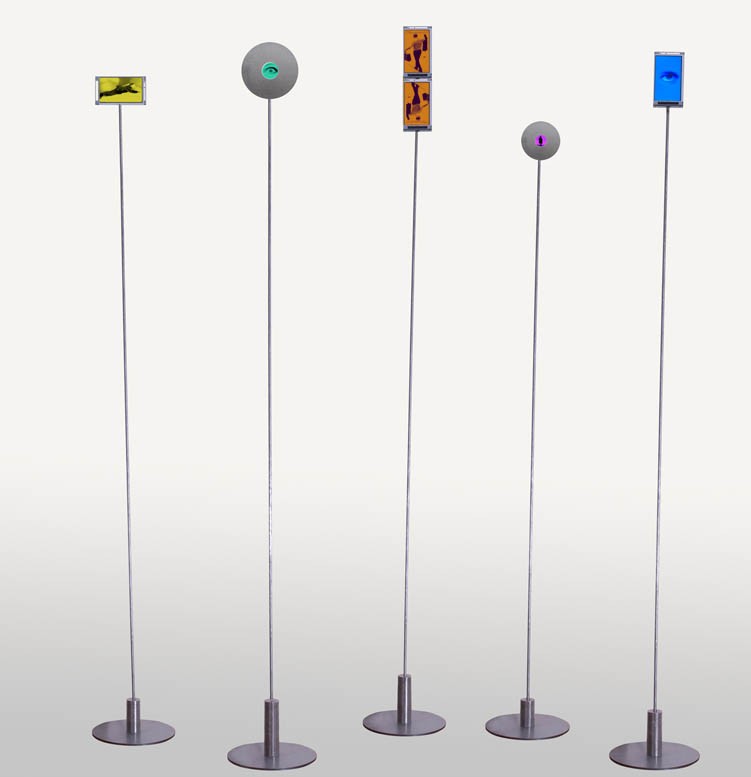

Le moins que l’on puisse demander à une sculpture, c’est qu’elle ne bouge pas. N’en déplaise au marquis de Púbol, les sculptures peuvent bouger… Tout en restant stables… C’est ce que Christophe Dentin nous démontre dans ses œuvres. Indéfinissables, ni vidéos ni peintures, ni sculptures ni installations, ni stables ni mobiles, ses productions interpellent et déstabilisent. Elles jouent sur une évidente séduction, dès le prime abord, pour mieux captiver, happer le regardeur dans un abîme dont il ne sort pas indemne. Comme le souligne Baudrillard – « La séduction représente la maîtrise de l’univers symbolique, alors que le pouvoir ne représente que la maîtrise de l’univers réel. »[2] – c’est dans un monde immatériel qu’il faut rechercher les véritables raisons de cette attraction irrésistible. Christophe Dentin procède en collectant des fragments de films appartenant à la mémoire cinématographie collective, des origines à nos jours. Il les distancie en les recadrant, en altérant leur luminosité, leur contrastes, leurs couleurs, leur texture, leur grain. Il les assemble ensuite par séries de trois pour former des boucles de quelques minutes, répétées à l’infini. Les juxtapositions, avec leurs ruptures marquées de couleurs, d’ambiances et de formes, semblent échapper à toute logique narrative. Elles n’en sont pas moins fascinantes, quasiment subliminales, ouvrant large les portes de l’imagination chez le regardeur. Le dépaysement est complet. On pense au propos de Michael Cimino : « On fait des films pour la même raison qu’on entreprend des voyages. » Si la vidéo a, depuis quelques décennies, obtenu ses lettres de noblesse en tant que forme d’expression artistique à part entière, rien n’est plus tristement banal que sa diffusion, matérialisée par des cassettes ou des disques numériques, insérés dans des lecteurs de salon, impersonnels, projetant leurs images sur des supports sans grâce qui serviront, quelques minutes plus tard, à diffuser les images débilitantes des chaînes télévisées. Christophe Dentin contourne le problème en proposant, dans la descendance de Nam June Paik, qu’il admire, mais avec une très grande simplicité de moyens, une intégration de ses vidéos dans des constructions plastiques qu’il nomme sculptures numériques. Dans leur forme la plus simple, elles sont diffusées sur des écrans plasma intégrés dans des armatures en acier poli faisant office de cadres, rectangulaires, carrés ou circulaires, qui les enchâssent. Leur fini est méticuleux, froid et rigoureux, contrastant avec la chaleur douce et précieuse des vidéos qu’elles mettent en valeur. La solidité simple et durable du cadre, alternativement et simultanément étroite meurtrière, fenêtre ou trou de voyeur, relève le caractère éphémère et fuyant des images, rendant nécessaire, pour s’affirmer pleinement, l’indispensable présence d’un tiers, d’un observateur. Mais que l’on ne se trompe pas. Christophe Dentin ne nous convie pas à la seule contemplation d’un bel objet aux indéniables qualités esthétiques. Pas plus à la découverte d’une installation ou d’une séduisante proposition in situ. Ses propositions tiennent de toutes ces techniques mais les récusent dans le même moment. Il s’agit de bien autre chose… L’artiste cherche avant tout un écho chez le spectateur. Si occupation de l’espace il y a, c’est surtout de celui, mental et imaginatif, à géométrie variable et changeante, du regardeur. Il est question d’apparitions et de disparitions, de spectres et de solidité, de mouvement et d’équilibre. Mais la temporalité n’est pas celle de notre monde. Elle est celle de la conscience humaine, faite de suspensions et de répétitions, de fixations et de cristallisations, d’oublis et de réminiscences, d’affectivité et de distanciation. Les fragments de vidéos, mis bout à bout, ont quelque chose de dérangeant, tant dans le retour cyclique des séquences que dans leur indétermination permanente. Le spectateur a tout juste le temps d’échafauder une hypothèse sur les images qu’il décrypte que le fragment suivant s’enchaîne. Il lui faut attendre son retour, deux minutes plus tard, pour reprendre ses conjectures. Mais c’est une reprise à zéro car les deux sections intermédiaires ont ajouté à son indécision et élargi le spectre des possibles. Il en résulte une sorte d’addiction quasiment hypnotique, dans laquelle le possible devient progressivement nécessaire[3]. L’attention du regardeur subit une tension, à la limite de l’irritation, un malaise devant l’insaisissable près d’être agrippé et qui s’enfuit. On pense à la définition que Lars von Trier donne d’un bon film : « Un film doit être comme un caillou dans une chaussure. » Christophe Dentin ne peut pas renier sa formation initiale de peintre. Dans une de ses œuvres, Square VI, datée de 2010, une pièce carrée, encadrée d’une large bordure d’acier poli, une séquence montre une bougie en train de brûler. La référence à un des chefs-œuvres de Gerhard Richter est limpide. Mais, là où Richter exprime le mouvement avec une peinture fixe, notre artiste suggère la fixité et la stabilité avec une image mouvante. Cette séquence est précédée (et suivie) par la vision d’un homme seul, de dos, courant dans un univers plongé dans une lumière violacée, puis par un gros plan de baiser de cinéma baigné dans une atmosphère orangée. Dans ce montage, la question se pose de ce qui est visible – et, somme toute, assez banal – et de ce qui ne l’est pas, seulement suggéré, laissé à l’imagination du spectateur. Le spectre des interprétations potentielles est largement ouvert. On se situe ainsi à l’opposé d’une certaine tyrannie – pour ne pas dire d’une dictature – des images que notre environnement nous impose. Pour reprendre le propos de Jean-Luc Godard, les œuvres de Christophe Dentin se situent donc aux antipodes du téléfilm : « Il y a le visible et l’invisible. Si vous ne filmez que le visible, c’est un téléfilm que vous faites. » Dans la série des Tower, 2013, la filiation avec les Signaux de Takis est évidente. Dans les deux cas, les tiges, ancrées au sol par des socles pesants, très présents, se terminent par des têtes sur lesquelles se concentre toute l’attention. Mais là où la vibration des œuvres de Takis est obtenue par une oscillation des tiges – oscillation rendue impossible depuis que ces œuvres sont devenues pièces de musée, donc intouchables – chez Christophe Dentin elle résulte de l’animation des vidéos enserrées. Même si les tiges sont accessibles le spectateur n’éprouve aucun besoin de les faire vibrer. Une sorte de revanche, en négatif, de la frustration de ne pas pouvoir faire tanguer les œuvres de Takis. Dans les Totems, 2011, qui avaient précédé cette série, les têtes sont constituées par des picoprojecteurs projetant les images animées sur les parois voisines. Là aussi, aucune envie de faire bouger la tige. Le mouvement obsessionnel des images, s’immisçant, comme des fantômes procédant par effraction, dans l’environnement architectural, suffit à saturer la curiosité du spectateur. Séduction se muant en envoûtement hallucinatoire, mais tout en douceur, en suggestions à peine appuyées, donnant l’impression illusoire de laisser toute sa liberté à sa proie, à l’instar du propos de Barbey d’Aurevilly : « La séduction suprême n’est pas d’exprimer ses sentiments. C’est de les faire soupçonner. » [4] Louis Doucet, janvier, 2014 |

|

Maya Benkelaya – Peau à peau |

|

|

|

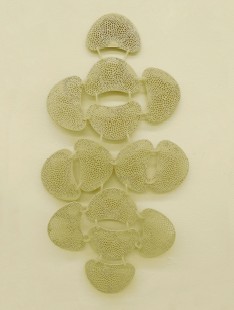

Le langage est une peau : je frotte mon langage contre l’autre. Née en Algérie en 1980, Maya Benkelaya a été formée à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Ses œuvres – dessins et sculptures – mettent en scène le corps humain, mais en ne le faisant jamais figurer explicitement, procédant plutôt par allusions ou par métaphores. Elle use ainsi de subterfuges transposant l’anatomie dans des formes improbables, absurdes ou inconfortables, mais toujours identifiables. Peut-être peut-on y voir une façon de contourner l’interdit de la figuration des êtres vivants dans la tradition islamique[2]. Ce refus de la représentation directe n’exclut pas une forme de voluptueuse sensualité, faisant écho au propos de Marguerite Yourcenar : « Qu’est la volupté elle-même, sinon un moment d’attention passionnée au corps ? »[3] Plus encore qu’au corps, c’est à sa frontière avec le monde extérieur, à la peau, que l’artiste porte son attention la plus passionnée. Le latex est un de ses matériaux de prédilection. Il peut se répandre au sol, comme une flaque délimitée par une fragile bordure, pendre au mur en lanières sages ou déchiquetées, constituer des torsades en forme de tresses. Il est souvent accompagné de boutons pression pour souligner le fait qu’il s’agit bien d’un matériau qui a pour vocation de se refermer, de mouler pour mieux envelopper[4]. Mais cet enfermement suggéré n’a rien d’un emprisonnement. On dirait que Maya Benkelaya veut prendre le contre-pied de Schopenhauer quand il déclare : « Chacun est enfermé dans sa conscience comme dans sa peau. »[5] Au contraire, ses œuvres délivrent l’imagination et la conscience qui, libérées de toute représentation trop explicite, peuvent s’égarer dans des chemins non balisés qui n’ont rien de contraint ou de prédéfini. On pense à l’expression « Esclave de corps, d’esprit libre. »[6] de Sophocle. Et c’est bien de cela qu’il est question. La peau, telle une mue, est restée sur place. Son habitant s’est échappé, a pris une liberté que le spectateur est libre d’imaginer comme il l’entend. Que dire de ces dépouilles qui nous interpellent comme seuls témoins de probables mauvais traitements : écorchements renvoyant à Marsyas ou à saint Barthélemy, tortures individuelles comme dans La colonie pénitentiaire de Kafka, lacérations sadiennes, raffinements cruels et voluptueux dignes du Jardin des supplices de Mirbeau… ? Elles renvoient à une réflexion sur la précarité de l’écorce humaine. Ce point est corroboré par le fréquent recours de l’artiste à des équipements médicaux, orthopédiques ou sportifs rendus presque anodins par leur transformation en thèmes de contemplations esthétiques. Ils sont multipliés, assemblés, déformés, étirés pour créer des objets ou des installations qui forcent le regardeur à repenser le rapport de son propre corps avec le monde environnant. Les sentiments se bousculent, s’entrechoquent et se contredisent : contrainte, obstacle, abandon, résignation, libération, souffrance… Mais, comme le soulignait Shakespeare : « Plus le corps est faible, plus la pensée agit fortement. »[7] Une des caractéristiques essentielles de la peau est sa semi-perméabilité. Maya Benkelaya la met en évidence dans ses dessins qui se présentent, le plus souvent, comme des assemblages frontaux de surfaces opaques partiellement ajourées, à des tissages, à des cuirs corroyés ou à des damasquinures. On pense inévitablement au travail artisanal de l’art populaire kabyle, à ses poteries peintes – les ikoufans –, à ses peintures murales, à ses bijoux et à ses tatouages, subsistance d’une lointaine écriture primitive remplie de symboles sexuels. Ces dessins arrêtent le regard tout en ménageant des sorties, vers le fond de la feuille, sorties sans issue. Ils se laissent pénétrer par l’œil, mais le captivent, le capturent et l’empêchent d’en ressortir, incitant à une certaine forme de voyeurisme. Ils se comportent ainsi comme des moucharabiehs[8], surfaces semi-perméables et asymétriques par excellence – voir sans être vu –, variantes des vitres sans tain, alimentant bien des fantasmes voyeuristes repris, notamment, par Duchamp dans son Étant donnés : 1° la chute d’eau 2° le gaz d’éclairage… Louis Doucet, janvier 2014

|

|

Gaspard Pitiot – Florilège d’octobre

|

|

|

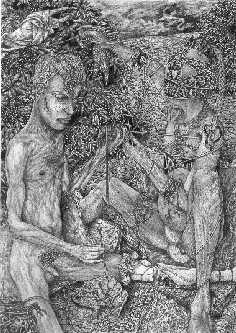

Tous les hommes sont fous, et qui n’en veut point voir Les dessins et les poèmes de Gaspard Pitiot, jeune artiste aux dispositions polymorphes, né en 1978, font souvent référence au verre transparent, au cristal divinatoire, au miroir reflétant. C’est à travers ces prismes, tour à tour déformants ou réfléchissants, qu’il se livre à une analyse sans pitié de notre société. Son geste, plastique ou littéraire, tient du scalpel, non pas de celui du chirurgien mais de celui de l’opérateur d’un amphithéâtre de dissection élargi aux dimensions de l’univers, de l’humanité. Sa vision du corps humain – et du corps social – est simultanément douloureuse et cruelle, attendrie et nostalgique, sordide et futile… Ses dessins nous proposent des constats au réalisme sans appel, à l’objectivité presque clinique, mais quelque peu distanciés, comme observés à travers un miroir, même si celui-ci a parfois perdu ses propriétés réverbérantes, à l’instar du propos de Xavier Forneret : « L’avenir est un miroir sans glace. »[2] Si la vision du monde que nous offre Gaspard Pitiot, depuis l’autre côté du miroir est désabusée et pleine de désillusions – on pense à la définition donnée par Ambrose Bierce : « Miroir. Surface vitreuse sur laquelle est reflétée une image fugitive pour la grande désillusion de l’homme. »[3] –, elle n’en est pas pour autant désespérante ni désespérée. Le pays dans lequel Gaspard Pitiot nous accompagne n’est pas celui d’Alice mais celui des hallucinations familières, de la folie banalisée, des marginaux, des laissés pour compte, de ces beautés imperceptibles à l’œil nu, qui récusent les canons tyranniques de la bienséance, du savoir-vivre et du prêt-à-penser. Les images que Gaspard Pitiot nous livre incitent le spectateur à formuler la question interdite, quasiment indécente, de la raison de ces blessures béantes, de ces flétrissures infamantes, de ces difformités obscènes, de ces accidents mutilants. Force est de constater que les causes n’en sont pas nécessairement mécaniques. Elles sont à rechercher dans le corps social, dans la dictature d’une normalité arbitrairement décrétée, dans la prévalence d’un narcissisme quelque peu voyeuriste, dans ce mimétisme social qui stigmatise toute velléité d’originalité ou d’individualisation. Même si le sado-masochisme est souvent latent dans ses dessins, Gaspard Pitiot ne s’y complaît guère. On décèle toujours dans son propos, aussi cruel soit-il, une grande sympathie pour ses sujets, pour l’espèce humaine. Le miroir ne serait-il pas, après tout, véritablement réfléchissant et placé face au regardeur, mettant en évidence ses propres plaies physiques et mentales ? Un instrument figeant, telle une plaque photosensible, l’errance psychique du regardeur ? Le fait que Gaspard Pitiot produise aussi des bandes dessinées corrobore cette analyse. Il y a toujours, même dans ses dessins isolés, une case virtuelle prégnante, porteuse d’une dynamique sous-jacente qui appelle un avant et un après, dans un propos narratif qui récuse l’idée d’une stabilité définitive. De ce point de vue, il se situe à l’opposé de Cocteau – « Les miroirs sont les portes par lesquelles la Mort va et vient. »[4] – en appelant l’observateur à créer mentalement le mouvement, l’histoire passée et le devenir des scènes qui lui sont exposées. Si la Mort peut effectivement aller et venir, la Vie semble lui damer le pion à coup sûr… Peu importe, finalement, de savoir si ces images, échappées d’une pellicule cinématographique virtuelle, sont positives ou négatives. Chez notre artiste, les valeurs ne sont pas inversées. Elles sont juste réactualisées, confrontées à une réalité rendue tangible qui décape les préjugés, les habitudes, les conventions sociales, et nous pousse à les frotter à notre propre expérience. Il y a, dans la démarche de Gaspard Pitiot, un peu de ce que les mathématiciens désignent sous le terme de test aux limites, aux marges. Une bonne façon de s’assurer que les hypothèses tiennent… Les poèmes de Gaspard Pitiot sont, sur le plan formel, aux antipodes de ses dessins. Ils adoptent les règles rigoureuses d’une prosodie d’un autre temps, au service d’un langage harmonieux et hypnotique. La rime y est recherchée, le rythme méthodiquement cultivé, non sans certains accès d’une préciosité quelque peu surannée. Nous sommes ici à contre-courant des pratiques contemporaines mais ce n’est qu’un artifice pour mieux piéger le lecteur. Dans ses vers, pragmatisme critique et lyrisme s’entrechoquent dans une écriture qui déstabilise le lecteur et le place dans une situation de porte-à-faux proche du déséquilibre. Les thèmes abordés sont les mêmes que dans ses dessins, avec des corps déformés, tressés, étirés, sous contrainte :

Louis Doucet, janvier, 2014 |

|

|

Quelques acquisitions récentes |

|

|

|

|

|

À ne pas rater... |

|

|

|

Six expositions dans six lieux de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Regard Six expositions dans six lieux de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

Mythes en abîme

|

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2014

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre – Ne plus recevoir la lettre

Commanderie des Templiers de la Villedieu

Commanderie des Templiers de la Villedieu

Maison de la Poésie

Maison de la Poésie

Galerie Le Corbusier

Galerie Le Corbusier

La ferme du Mousseau

La ferme du Mousseau

Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Maison des Bonheur

Maison des Bonheur