|

Le poil à gratter…

|

|

Yola Aurouze |

||||

|

|

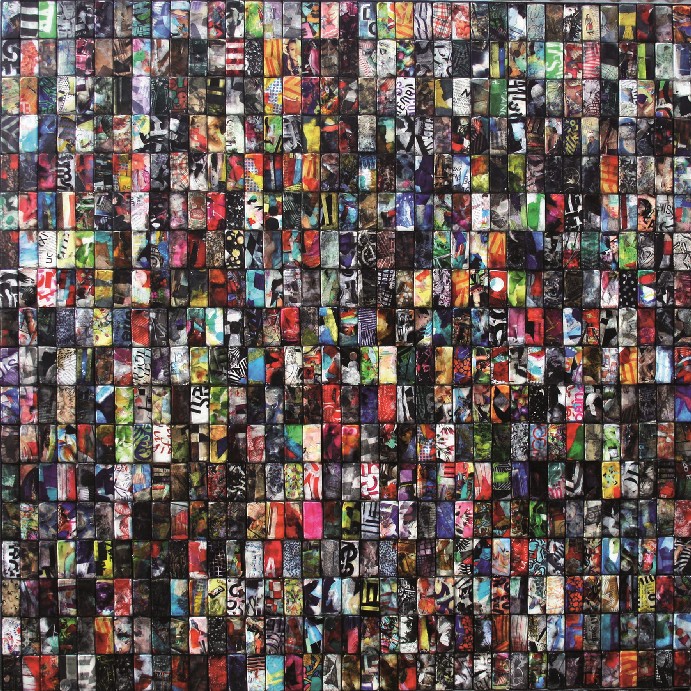

Werd’ ich zum Augenblicke sagen: Arrêter le temps, immobiliser l’instant, le figer, jusqu’à risquer d’en perdre son âme, tel est le périlleux et fascinant exercice auquel nous convie Yola Aurouze. L’artiste collecte des fragments de pages de magazines illustrés, de dépliants publicitaires ou de livres qu’elle déchiquette, froisse puis comprime pour créer des blocs en forme de briquettes. Elle solidifie et fige ensuite ces fragiles et incertains parallélépipèdes dans de la résine transparente à l’aide de petits moules oblongs aux dimensions prédéfinies. Les dominos colorés qui résultent de ce processus sont ensuite juxtaposés à touche-touche, sur plusieurs registres, pour produire de vastes compositions, parois semi opaques, subtilement colorées, potentiellement illimitées dans leur occupation – contamination, devrait-on dire – de l’espace. L’actualité éphémère, le moment unique, l’idée fixe ou fugace se trouvent donc ainsi figés dans un statisme en forme d’éternité, emprisonnés dans une gangue dont la transparence ne rend l’efficacité que plus évidente.

Yola matérialise ainsi de façon exemplaire le processus de solidification des idées que Bergson évoque dans son Essai sur les données immédiates de la conscience : « Nous tendons instinctivement à solidifier nos impressions, pour les exprimer par le langage. » Son langage, des plus expressifs, nous tient un discours qui reste cependant pudiquement silencieux pour mieux nous convaincre. Il nous parle d’oppositions dialectiques entre temps qui fuit et immobilité forcée, entre libération et emprisonnement, entre surface et profondeur, entre matérialité et reflet… Dans un curieux effet de transfert, le spectateur en vient à éprouver lui-même mentalement l’inconfort de cette transparente réclusion, rappelant le propos d’Abe Kōbō : « La souffrance de l’emprisonnement réside dans le fait que l’on ne peut, à aucun moment, s’évader de soi-même. »[2] Les panneaux de Yola Aurouze sont des pièges infaillibles, inexorables, dont il est difficile de s’extirper, de sortir indemne. Ils se comportent comme de très goethéens miroirs de l’âme, ces masses aqueuses que le poète assimile à l’esprit humain.[3] Walter Benjamin, dans les années 1930, s’est intéressé à la perte d’aura de certaines des productions artistiques contemporaines. De façon assez paradoxale, les travaux de notre artiste prennent le contrepied de son approche, conférant une dimension auréatique à des matériaux d’une absolue banalité. Pour arriver à ses fins, Yola Aurouze se range derrière Sartre qui déclarait : « Pour que l’événement le plus banal devienne une aventure, il faut et il suffit qu’on se mette à le raconter. »[4] Yola raconte donc… Sa volonté de rédemption du banal passe par une narration… Une narration sans fil directeur évident mais qui procède par un déploiement spatial multidimensionnel. Son récit développe une combinatoire simultanément figée et évolutive, générant des ambiguïtés entre réalité et illusion, entre richesse et pauvreté, entre solidité et fragilité… Il se garde bien d’affirmer une quelconque vérité absolue. Il suggère des pistes dont certaines mènent évidemment dans des impasses ou vers des chausse-trappes. Il cultive l’incertitude sur la nature de ses œuvres. Claustras ou vitraux ? Finitude ou modeste fragment fractal autosimilaire d’un espace infini ? Trous noirs ou générateurs de lumière ? Fenêtres ou opercules ? Autant de question auxquelles l’artiste se garde bien d’apporter de réponses, incitant le spectateur à formuler ses propres hypothèses, sur la base de son vécu personnel, de sa propre subjectivité. La technique de Yola Aurouze évoque aussi celle de la peinture sous verre, pratiquée dès l’antiquité, mais réactualisée dans les campagnes transylvaines, roumaines, serbes et ukrainiennes, aux XVIIIe et XIXe siècles, pour produire des icônes à bon marché. Les propriétés réfléchissantes du verre s’y substituent avantageusement à l’or de la riza ou de l’oklad pour leur conférer une indispensable aura. Chez Yola, le verre est remplacé par de la résine, une sorte de vernis tridimensionnel qui répond pleinement à la définition que Stendhal donnait du style : « Le style doit être comme un vernis transparent : il ne doit pas altérer les couleurs, ou les faits et pensées sur lesquels il est placé. »[5] Les compositions de Yola Aurouze ne manquent pas de ce style qui peut transfigurer la plus plate banalité sans trahir l’évidence des matériaux qui la composent. Un parallèle peut aussi être établi avec les icônes cathodiques de Nam June Paik, chacune des briquettes des compositions de Yola Aurouze se comportant comme une fenêtre active, même si l’image qu’elle porte demeure irrémédiablement fixe. L’illusion du mouvement est engendrée par la multiplication des lucarnes et par les vibrations des interférences visuelles qu’elles induisent. Ce sont autant de croisées dans lesquelles le regard du spectateur peut pénétrer ou d’yeux qui le scrutent, posant clairement la question de savoir qui regarde qui. On pense à Georges Rodenbach écrivant, dans Bruges-la-Morte : « Les yeux sont les fenêtres de l’âme. » Les parallélépipèdes semi transparents de Yola Aurouze sont simultanément yeux et fenêtres, écailles brillantes mais passives et épiderme toujours actif d’Argos Panoptès[6]… Malgré la rigueur toute cistercienne des alignements de leurs blocs constitutifs, les productions de Yola Aurouze ne manquent pas de sensualité. Elles flattent l’œil, nuant savamment les couleurs en une marqueterie mouvante, chaude ou froide, selon les panneaux, mais toujours vibrante. Elles incitent aussi à la transgression de l’interdit tactile qui veut que l’on ne touche pas une œuvre murale exposée. Elles seraient donc simultanément prison et bordel, si l’on en croit William Blake : « Les prisons sont bâties avec les pierres de la Loi, les bordels avec les briques de la Religion. »[7] Qui sait ? Pièges pour l’esprit et l’imagination, en tous cas. Indubitablement… Louis Doucet, décembre 2014

« Arrête-toi ! Tu es si beau ! » Alors tu peux me mettre des fers Alors je consens à m’anéantir Alors le glas peut sonner… in Faust I, vers 1692-1703. [2] In La face d’un autre. [3] Gesang der Geister über dem Wasser – Chant des esprits sur l’eau

[5] In Mélanges de littérature. [6] Géant mythologique aux cent yeux répartis sur tout son corps. [7] In Le mariage du Ciel et de l’Enfer. |

|||

|

Les photographies de Caroline Leite |

||||

|

|

Le Ciel ! Couvercle noir de la grande marmite Caroline Leite puise son inspiration dans ces petites choses de la vie quotidienne, tellement banales que l’on pense qu’il n’y a plus rien à en tirer. Elle jette son regard là où il n’y a rien à voir, là où les yeux du commun des mortels ne voient qu’insignifiance, ne cherchent même plus à s’arrêter, que ce soit par lassitude, par manque de curiosité ou par le fait de la pression de priorités jugées plus importantes. Chaque jour, armée de son appareil photographique, lors de ses déplacements, à pied ou en bus, son objectif accompagne son regard en mouvement, laissant toute sa place au hasard et à ses aléas, révélant des aspects inattendus de lieux pourtant trop connus. En figeant ces images obscènes – au sens étymologique de ce mot[2] –, elle se comporte en archéologue du cadre de la vie citadine ordinaire mais aussi en observatrice nostalgique et impuissante de la fuite d’un temps qu’elle seule juge précieux, digne d’intérêt. Archéologue, elle l’est, sans le moindre doute, mais son champ d’investigation est celui d’un présent fugace, celui des débris et des poussières d’instants qui viennent tout juste de s’écouler, de gestes qui ne sont pas tout à fait accomplis, coagulés avant même qu’ils ne soient révolus. Elle arpente et dissèque des zones de mutisme, où les chuchotements se sont solidifiés dans un air rendu visqueux comme de la poix. Elle guette le silence, tente de réchauffer des paroles gelées, comme celles que Rabelais met en scène dans son Quart Livre, pour les transmuter en expressions vives d’un discours sur le présent et le mal-être, sur l’espoir et la désespérance. L’artiste mène ainsi une lutte à mains nues contre l’inertie de la vie, des choses et du passage des heures… Comme sous le couvercle de la marmite de Baudelaire, les images collectées, bien que bouillonnantes, sont vidées de toute présence humaine. Les espaces sont désespérément asséchés. Une chape d’inexorable oubli a figé toutes choses dans un état d’inaccomplissement définitif. Il ne subsiste que débris inutiles, béances vaines, perspectives barrées, fissures colmatées, trouées obturées, effacements circonspects, oblitérations du vivant par la pesanteur d’une nuit impénétrable… L’œil investigateur de Caroline Leite arpente un univers en décrépitude pour y identifier un passage à caractère de rite initiatique entre état de veille et sommeil non désiré, assoupissement qui n’est pas celui de la mort physique, mais celui de la léthargie de la conscience, de l’endormissement de l’âme, de cette fusion en ce noir dans lequel, selon Francis Bacon – le philosophe, pas le peintre – « toutes les couleurs s’accordent. »[3] Caroline Leite aime citer Jean Genet s’exprimant sur le travail de Giacometti, « Tout homme aura peut-être éprouvé cette sorte de chagrin, sinon la terreur, de voir comme le monde et son histoire semblent pris dans un inéluctable mouvement, qui s’amplifie toujours plus, et qui ne paraît devoir modifier, pour des fins toujours plus grossières, que les manifestations visibles du monde. Ce monde visible est ce qu’il est, et notre action sur lui ne pourra faire qu’il soit absolument autre. On songe donc avec nostalgie à un univers où l’homme, au lieu d’agir aussi furieusement sur l’apparence visible, se serait employé à s’en défaire, non seulement à refuser toute action sur elle, mais à se dénuder assez pour découvrir ce lieu secret, en nous-même, à partir de quoi eut été possible une aventure humaine toute différente. Plus précisément morale sans doute. Mais, après tout, c’est peut-être à cette inhumaine condition, à cet inéluctable agencement, que nous devons la nostalgie d’une civilisation qui tacherait de s’aventurer ailleurs que dans le mensurable. »[4] Dans le calme de son atelier, elle sélectionne certaines des images capturées et en réalise des tirages, en noir et blanc, sur des blocs de béton, reconstruisant ainsi, a posteriori, des tranches d’histoires urbaines qui croisent l’expérience personnelle de l’artiste, son imagination fertile mais aussi celle du spectateur-voyeur-regardeur. Ces images évoquent aussi les origines de la photographie et le bitume de Judée de Niepce. Les noirs de Caroline Leite n’ont rien de funèbre. Ils sont plutôt le « refuge de la couleur »[5] qu’évoque Bachelard. Ils sont lucifères, porteurs d’une lumière qui éclaire le jour, ne laissant subsister de réalités évanescentes que les traits essentiels. Ils sont générateurs d’une forme d’ivresse des grands espaces désertés, révélateurs des absences vertigineuses du spectateur, mais aussi rédempteurs d’une banalité négligée. L’artiste s’exprime : « […] j’aime ces endroits, cette ambiance, ces presque ruines, et surtout j’aime les mettre à nu. Je me projette dans ces lieux, je les observe, je les habite, je les vieillis, je les perdure. Je les pense, je les vois avec un autre œil, pour certainement savoir un peu mieux d’où je viens et qui je suis. » Ailleurs, dans une série, particulièrement saisissante, Caroline Leite réalise de précieux clichés de petites dimensions, qu’elle scelle entre deux plaques de verre serties par une bande de plomb… Là aussi, les références à la préhistoire de la photographie et à ses tirages sur verre est évidente. S’agit-il encore d’une nouvelle tentative désespérée de fixer définitivement l’insaisissable ? Des sarcophages ou des cercueils plombés de petites nostalgies fugaces ? Qui sait ? Ce qui est certain, c’est que l’artiste exhume des mondes et des lieux que la banalité à rendus invisibles. Elle montre ce que le spectateur paresseux veut cacher et cache ce qu’il a envie de voir. Elle dilate le temps, le raccourcit ou le rallonge à son gré, anime les aires abandonnées et désertifie les lieux de vie, transforme les débris d’une absence en présence active, démantèle les convictions, réhabilite les hypothèses incertaines, donne un corps au décor et transforme en papier mural les certitudes les mieux ancrées… Dans ces incessants allers et retours entre des pôles contradictoires, les repères se perdent, l’esprit touche à ce point sublime[6] évoqué par Breton dans son Second manifeste du surréalisme. Les travaux photographiques de Caroline Leite nous assaillent d’interrogations restées sans réponse. Comment se retrouver dans sa propre absence ? Que faire des certitudes qui nous encombrent ? Nos priorités sont-elles correctement ajustées ? Ne sommes-nous pas éblouis par des réalités sans intérêt qui nous font négliger l’essentiel ? Sans répit, elle ne cesse de reformuler l’interrogation qui sert de titre à un des chefs-d’œuvre de Gauguin : D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? Louis Doucet, décembre 2014

[1] Le Couvercle in Les fleurs du mal.

|

|||

|

Quelques acquisitions récentes |

||||

|

|

|

|||

|

À ne pas rater... |

||||

|

|

|

|||

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2015

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre – Ne plus recevoir la lettre