|

Le poil à gratter…

|

|

Les dessins de Caroline Dahyot |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

« Le cœur chez les femmes est un sexe au ralenti ; Les personnages féminins de Caroline Dahyot portent souvent leur cœur en bandoulière. Elle le fait figurer à l’extérieur des personnages auxquels il est censé appartenir, faisant office de plastron, de cuirasse, de bouclier ou de vêtement. Comme si, pour elle, contrairement aux idées communément admises, cet organe n’était pas le siège de l’âme ou des sentiments de l’individu mais quelque chose qui lui est extérieur, une sorte de pièce rapportée, distante et séparable de la personne. Peut-être faut-il y voir un écho de ce que l’artiste déclare volontiers : « D’avoir été élevée dans la religion m’a donné le sentiment que les choses se font en dehors de moi. »[2] Pour autant, on ne peut pas parler de distanciation ni d’instrumentalisation du corps humain, tant ses personnages expriment une quête éperdue d’amour, la recherche d’un autre qui demeure inaccessible ou hostile. Il n’y a aucun cynisme dans sa démarche. Probablement un peu de cette fausse naïveté que l’on attribue aux jeux d’enfants, dont on sait cependant qu’ils sont plus profonds que l’on veut bien le croire. Chez Caroline Dahyot, le cœur peut être candidement offert à des tiers aveugles qui semblent le dédaigner ou servir d’ultime rempart contre des agresseurs déshumanisés. Les femmes, qui proposent si complaisamment leur cœur, inconditionnellement, sans espoir de retour, sont souvent nues, le sexe apparent. Jamais central, cependant, parfois juste suggéré, comme une excuse, une marque de pudeur plus explicite encore que le serait sa dissimulation sous un vêtement. Le cœur est offert, le sexe ne l’est pas… On ne peut s’empêcher de penser, ici, à l’iconographie religieuse et populaire du Sacré-Cœur de Jésus. Il y a, dans cette saisissante juxtaposition, comme un raccourci de la propre expérience de l’artiste : éduquée strictement dans une austère école religieuse, elle sera vite amenée, pour gagner son pain, à réaliser des illustrations érotiques pour un magazine satirique. Entre désir et passage à l’acte, tout en restant baignés dans une forme de mysticisme clairement assumé, les dessins de Caroline Dahyot mettent en lumière l’échec de la nécessaire réversibilité du désir qu’évoque Lacan : « Le désir de l’homme trouve son sens dans le désir de l’autre. »[3] Au risque d’en arriver à cette forme de sublimation narcissique que constate Nietzsche : « On en vient à aimer son désir et non plus l’objet de son désir. »[4] C’est ainsi que l’artiste en est venue à créer ses poupées, dont elle écrit : « c’est le pouvoir que je donne à mes poupées comme si elles allaient réaliser ce que moi je ne pourrais pas concrétiser : j’inscris dans mes poupées ce que je désire avant de passer à l’acte. »[5] Le passage à l’acte ne vient pas. Du moins pas dans ses dessins. Sauf à considérer que le désir ne se résout pas nécessairement en acte sexuel, mais, dans une optique bachelardienne, devient le moteur même de la construction de la personnalité humaine : « L’homme est une création du désir, non pas une création du besoin. »[6] Ou bien encore, dans la descendance de la pensée de Spinoza, qu’il est consubstantiel à toute humanité : « Le désir est l’essence même de l’homme, c’est à dire l’effort par lequel l’homme s’efforce de persévérer dans son être. »[7] Il n’est donc pas question de refoulement, chez Caroline Dahyot, mais de la mise en évidence d’une réalité bien plus essentielle… La thématique de la maternité est souvent sous-jacente dans bon nombre de dessins de Caroline Dahyot. Mais il s’agit d’une maternité désincarnée ou, du moins, désexualisée, à l’instar de celle que Nietzsche mettait en avant : « Vénérez la maternité, le père n’est jamais qu’un hasard. »[8] Nous sommes, avec les dessins de notre artiste, dans le registre d’une forme de spiritualité, où la mère se mue en icône intangible, manifestation du mystère de l’incarnation d’une humanité universalisée, révélée et perçue dans un état d’extase ou de béatitude. D’ailleurs pour bien marquer son ancrage dans une tradition catholique, son répertoire de couleurs et ses mises en page sont largement empruntés aux images religieuses populaires, dans la tradition des images d’Épinal. Il y a donc, dans les dessins de Caroline Dahyot, une dimension magique, incantatoire ou exutoire, qui veut leur conférer la capacité de conjurer le mauvais sort, d’apporter protection, calme, sérénité, unité, amour… Derrière l’effusion spontanée d’une émotion brute, on perçoit aisément les traits d’une âme qui se refuse à quitter son état enfantin et se réfugie dans un univers dont elle connaît pourtant la fragilité. A contrario, l’artiste fait montre d’une remarquable capacité d’analyse, d’observation des maux et des travers de notre monde, de la faiblesse d’un être humain cerné par ses propres contradictions, tourmenté par son incapacité à s’approcher d’un idéal par nature inatteignable. Ses images matérialisent une humanité qui ne peut que susciter la compassion, entraînant le spectateur dans un vertige qui élargit sa réflexion et le conduit de l’intime à l’universel. Il ne faut pas croire que Caroline Dahyot, telle une psychopathe, reste enfermée dans un univers dont ses soucis occuperaient le centre. Il n’en est rien. En témoignent ces dessins réalisés à quatre – voire à six – mains, avec des confrères[9] distants de plusieurs centaines de kilomètres. Bien plus que de modernes cadavres exquis, ce sont de véritables compositions dans lesquelles la contribution identifiable de chacun des artistes concourt à l’émergence d’une image forte et porteuse de multiples sens… Et c’est peut-être le paradoxe le plus frappant chez cette artiste que l’on pourrait qualifier d’introvertie que de découvrir son immense capacité à s’adapter à des visions et à des univers qui lui sont a priori étrangers. Louis Doucet, mars 2015 |

||||||||||||||||||||||||

|

Ma petite danseuse |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

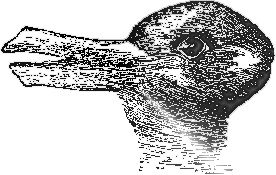

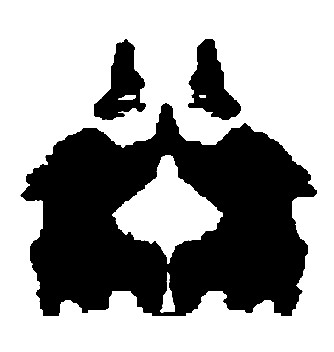

« Danser avec les pieds, avec les idées, avec les mots, et dois-je À chacun ses lieux de méditation. J’en ai un guère avouable. Il se trouve dans les toilettes de mon havre breton, au fond de la baie de Saint-Brieuc. Non pas que je sois obligé de rester de longs instants assis sur le trône conçu par messieurs Jacob et Delafon, mais parce que, au sol, sur un des carreaux de grès-cérame, les imperfections de la surface de ce modèle dit rustique, dessinent une forme que je lis comme celle d’une danseuse en extension. Dans mon esprit, elle ne peut être que jeune et gracile, probablement comme certaines des figures immortalisées par Degas… Bien que, dans la production de cet artiste, je n’aie jamais trouvé une danseuse qui prend cette posture : appuyée sur la jambe gauche, légèrement en avant, la droite en arrière, détachée du sol, le bras gauche levé et le droit baissé, dans son prolongement, le tout avec un déhanchement gracieux qui m’enchante. La persistance de cette association d’idées finit par m’obséder singulièrement. J’essaie de l’oublier, de n’y voir que des traits et des points abstraits ou d’y associer une autre image, m’efforçant de pratiquer l’exercice recommandé par Léonard de Vinci : « si tu regardes des murs souillés de beaucoup de taches, ou faits de pierres multicolores, avec l’idée d’imaginer quelque scène, tu y trouveras l’analogie de paysages au décor de montagnes, rivières, rochers, arbres, plaines, larges vallées et collines de toute sorte. Tu pourras y voir aussi des batailles et des figures aux gestes vifs et d’étranges visages et costumes et une infinité de choses, que tu pourras ramener à une forme nette et compléter. »[2] En vain, toujours la petite danseuse s’impose inexorablement. L’infinité de choses se réduit à une image unique qui n’a même pas besoin d’être complétée pour prendre sens. Et pourtant… J’ai plusieurs fois montré ce même dessin, sur le carrelage, à ma petite-fille, âgée de cinq ans. Invariablement, sans la moindre hésitation, elle me déclare y voir un dragon chinois, du même type que celui qui me sert de presse-papier sur ma table de travail parisienne… Et de me détailler, avec conviction, comme s’il s’agissait d’une évidence, les attributs et menus détails de sa physionomie… Certes, son explication convainc mais, au bout de quelques secondes, le monstre débonnaire s’efface de l’écran de mon esprit pour faire revenir la frêle danseuse. Cette incertitude perceptive, que beaucoup ont probablement eu l’occasion d’expérimenter dans les contextes les plus divers, met en évidence les limites de l’analyse prétendue objective des représentations visuelles. Elle bat en brèche les analyses formalistes, de type greenbergien, qui tentent d’imposer une vision univoque des choses. Elle sape la dictature de type totalitaire d’une pensée qui dicte la bonne façon de voir les choses. Il faut pourtant se méfier comme de la peste – brune ! – de ces maîtres de la bien-pensance qui veulent décider à notre place – et une fois pour toutes – que le lapin-canard de Jastrow est bête à plumes ou à poils. Et que penser de ce test de psychodiagnostic de Rorschach dans lequel il est de bon goût de voir deux danseurs se faisant face ? Pour ma part, au risque de passer pour un dangereux psychopathe, je n’ai jamais adhéré à ce corrigé type. Ce n’est pas la première image qui me vient à l’esprit. Spontanément, j’y vois plutôt l’affrontement de deux médecins ou de deux apothicaires moliéresques en train d’en venir aux mains pour défendre la prééminence de leur remède. À moins que ce ne soit une sorcière contemplant son image dans son miroir avant de se rendre au sabbat. Ou bien encore deux membres du Ku Klux Klan hilares se congratulant mutuellement après le lynchage d’un Noir… « Une danse est un poème »[3] écrivait Diderot. Une œuvre plastique l’est aussi. Plus encore en ce qu’elle n’est pas éphémère et permet plusieurs lectures successives, à la seule initiative du spectateur, sans le truchement d’un interprète. On peut y revenir autant de fois qu’on le désire, s’y attarder ou passer rapidement devant. Malgré les efforts de mes professeurs de littérature, au lycée, qui ont eu beau m’expliquer que le sublime sonnet de Mallarmé :

En notre époque qui a réinventé le délit d’opinion pour qui n’adhère pas à la doxa[4] d’une pensée unique, la polysémie est une tare. Georges Brassens le chantait, non sans humour, autrefois :

Pourquoi tous les régimes politiques, qu’ils soient totalitaires ou démocratiques, s’attachent-ils tant à fixer les canons d’un art officiel ? C’est que les gouvernants de tous bords ont, depuis des siècles, pris conscience de l’immense potentiel subversif des œuvres plastiques ou, plutôt, de leur pouvoir de remise en cause du dogme de l’unicité de la lecture officielle des faits, quels qu’ils soient. Ce phénomène est particulièrement criant dans notre pays où les élites dirigeantes sont formées et sélectionnées sur la base de leur aptitude en mathématiques[7] ou de leur capacité à régurgiter des notions apprises par cœur.[8] Le processus de stérilisation de la sensibilité plastique est particulièrement patent quand on observe comment notre système d’enseignement annihile progressivement, au fil des années scolaires, la réceptivité des enfants à des modèles non conventionnels pour les faire rentrer dans le conformisme d’une vision consensuelle. Il est d’ailleurs assez paradoxal que la sensibilisation aux impressionnistes, affreux pourfendeurs de l’immobilisme de leur temps, contribue aujourd’hui à ce processus de normalisation. Paraphrasant Saint-Exupéry, chaque jour ce n’est pas Mozart que l’Éducation nationale assassine[9], mais une multitude de Picasso… Et encore plus d’amoureux des arts plastiques, de collectionneurs, de mécènes en devenir… Les arts plastiques se comportent comme un chien dans le jeu de quille laborieusement agencé par la police étatique de la pensée. Comment nos donneurs de leçons officiels, qui ne s’expriment que dans le cadre d’un système binaire bien-mal, peuvent-ils supporter qu’une œuvre puisse être comprise de plusieurs façons différentes et qu’aucune de ces interprétations ne soit meilleure que les autres ? Que toutes, et bien d’autres encore, soient également légitimes ? Et que, suprême offense, des créateurs – marque évidente d’un caractère profondément antisocial – se complaisent à alimenter ces ambiguïtés ? Des esprits chagrins qualifieront mes propos de pessimistes ou d’individualistes. Ils ont probablement raison, mais il faut savoir que ces attitudes deviennent salutaires quand il s’agit de lutter contre le grégarisme ambiant et la paupérisation intellectuelle qui en résulte. Georges Palante, lui encore, constatait, il y a plus d’un siècle : « À une époque de socialisation excessive, le pessimisme et l’individualisme peuvent constituer un contrepoids utile aux excès de l’esprit grégaire, de l’esprit d’association, aux prétentions dogmatiques des sociologues rationalistes et optimistes. »[10] Ce propos remarquablement visionnaire est, plus que jamais, d’actualité. Et comme nous avons commencé cette réflexion avec la danse, retournons-y avec Rainer Maria Rilke :

Louis Doucet, mars 2015

[1] In Le crépuscule des idoles.

|

||||||||||||||||||||||||

|

Quelques acquisitions récentes |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

À ne pas rater... |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2015

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre – Ne plus recevoir la lettre