|

Le poil à gratter…

|

|

Éric Demelis |

|

|

|

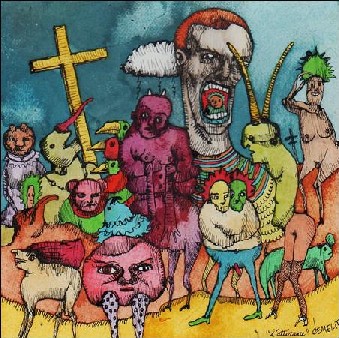

Les personnages d’Éric Demelis semblent évoluer sur un plateau de théâtre populaire. On les imagine en plein air, sur des tréteaux, annoncés par des harangueurs invitant le public à participer. Bien plus qu’à des spectacles de foire, leur frontalité fait penser à l’image que l’on se fait de la mise en scène d’un de ces mystères, fabliaux, moralités, jeux, farces, soties, miracles ou autres fêtes des fous qui fleurissaient au Moyen-Âge. À moins qu’ils ne nous prennent à témoin dans le jeu d’un épisode d’une mise en scène du théâtre de la vie, celui dont un héros d’une comédie de Shakespeare déclare :

Le terrain de jeu d’Éric Demelis se situe aux limites, en lisière de plusieurs univers : ni art savant ni produit d’une quelconque expression art-brutiste, ni bande dessinée ni dessin classique, ni réaliste ni onirique, ni drolatique ni sérieux… et, cependant, quand même un peu tout ceci à la fois… Ce sont cette indéfinition définitive et cette instabilité essentielle qui nous attirent et nous captivent. On pressent que ses compositions sont porteuses de sens mais le décryptage en est difficile. On soupçonne cependant une logique inflexible derrière tous ces montages, un peu à la façon dont Raymond Roussel construisait ses récits. Mais les rails en mou de veau portant la statue de l’ilote en baleines de corset fuient dès que l’on s’efforce d’en appréhender la signification… Le jeu surréaliste du cadavre exquis n’est pas très loin non plus, bien que la composition des dessins d’Éric Demelis n’ait rien d’aléatoire. C’est à travers la pratique des dessins à quatre mains, avec ses complices Caroline Dahyot ou Gaspard Pitiot, qu’il introduit cette touche d’altérité qui se manifeste souvent par l’apparition d’êtres, certes hybrides, mais plus proches de l’animalité que dans ses compositions en solo. Peut-être faut-il y voir une matérialisation du propos de George Steiner : « Très lentement, et souvent trop tard, l’homme commence à reconnaître dans l’animal son témoin, son altérité irremplaçable. »[4] C’est aussi dans la collaboration avec des écrivains[5] pour produire des livres uniques qu’Éric Demelis satisfait son besoin de confrontation avec une pensée et une expérience autres que la sienne. Il déclare : « Le plaisir réside dans l’objet qui se construit à deux et dans la découverte de l’écrivain. Je me laisse souvent bercer par l’atmosphère des mots sans chercher à leur correspondre avec mon dessin. » On décèle, dans les dessins d’Éric Demelis, qu’ils soient réalisés en solo ou en duo, la manifestation d’angoisses sous-jacentes, de peurs refoulées, qui s’enracinent dans les mythes et les nostalgies d’un passé plus ou moins distant. Ils révèlent la difficile expérience d’une vie, en perpétuelle tension entre être et paraître, entre agir et observer, entre implication et contemplation, ce qui faisait dire à Sartre : « La vie, c’est une panique dans un théâtre en feu. »[6] Et quand il faut sauver les meubles devant la menace de l’incendie, l’artiste fait le choix de se retirer avec ses fantasmes et ses regrets plutôt que de prendre le risque de repartir d’une page blanche. Certaines feuilles sont tellement denses dans le grouillement de personnages et la prolifération de formes qu’elles évoquent une goutte de bouillon de culture observée au microscope. Il est vrai qu’Éric Demelis a fait des études de biologie qui l’ont certainement marqué. C’est probablement le passage par cette formation qui explique l’organicité de ses compositions. Elles grouillent de formes, saturant l’espace pictural mais aussi la capacité d’observation et de regard du spectateur. Mais la goutte de trop, celle qu’évoque Sainte-Beuve,[7] ne vient fort heureusement jamais… Bien au contraire, Éric Demelis arrive à maintenir l’attention en perpétuelle tension, quitte à provoquer une forme de vertige chez l’observateur. Et ce vertige n’est autre que celui de la découverte de l’humanité, celui que Büchner évoque : « Chaque homme est un abîme, on a le vertige quand on se penche dessus. »[8] Peut-être aussi, faut-il y voir la marque de l’angoisse qui, selon Kierkegaard, accompagne la découverte de la liberté : « L’angoisse est le vertige de la liberté. »[9] Quoi qu’il en soit, ce tourbillon incessant produit l’effet d’une spirale aspirante qui entraîne le regardeur, à son corps défendant, dans une plongée vers un monde autre, vers un univers de personnages errants, perdus, en attente d’on ne sait trop quoi où, en bout de course, il finit par se retrouver face au miroir de sa propre existence, confronté à ses fantasmes, à ses frayeurs, à ses doutes… à lui-même et à son irréductible complexité… Et ce face-à-face peut se révéler cruel mais, comme l’écrivait Artaud : « Sans un élément de cruauté à la base de tout spectacle, le théâtre n’est pas possible. »[10] Louis Doucet, août 2015

[1] In As You Like It. Et encore, ailleurs, dans King Lear : “When we are born, we cry that we are come / To this great stage of fools.„

|

|

NOIR (ET BLANC)

|

|

|

|

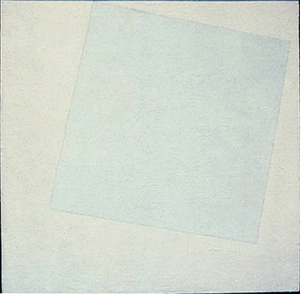

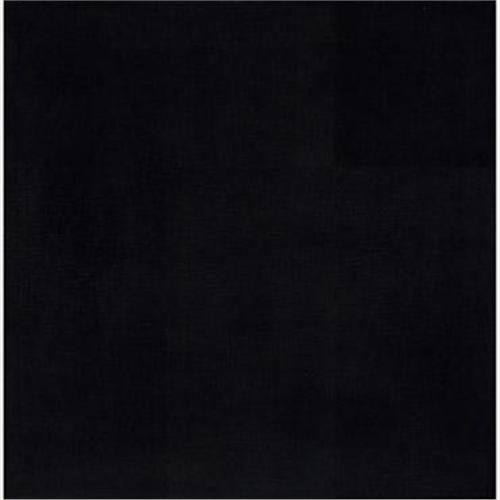

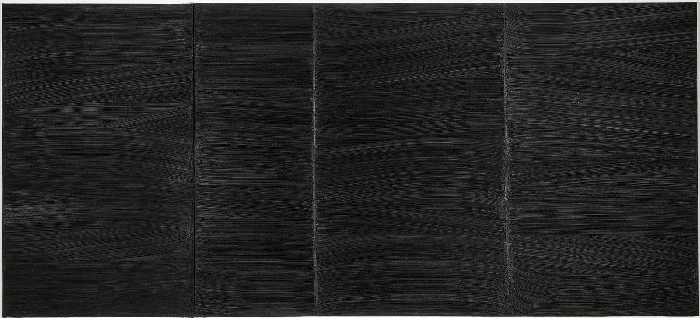

« Il n’y a dans la nature que du noir et du blanc. »[1] Bien avant que Malevitch ne peigne son Carré noir sur fond noir[2] ou son Carré blanc sur fond blanc,[3] des artistes se sont intéressés au noir ou au blanc uniforme. En 1882, Paul Bilhaud présentait son Combat de nègres dans un tunnel au salon des Arts Incohérents. L’année suivante, Alphonse Allais exposait, au même endroit, sa Première communion de jeunes filles chlorotiques par temps de neige. Peut-on, cependant, parler de monochromes puisque, selon les physiciens, le noir et le blanc sont des non-couleurs ? Position quelque peu paradoxale car, en toute logique, le négatif d’une non-couleur devrait être une couleur. Le noir fascine. Il est, pour Baudelaire l’uniforme de la démocratie,[4] pour Bachelard le refuge de la couleur,[5] pour Francis Bacon (le philosophe) le lieu où toutes les couleurs s’accordent…[6] Mais qu’est-ce-donc que le noir ? Si l’on en croit le livre de la Genèse, le noir des ténèbres précède la lumière mais coexiste avec les eaux, le ciel et la terre.[7] C’est la désignation de la lumière – le logos divin – qui crée sa séparation d’avec les ténèbres. Vu sous un autre angle, on pourrait dire qu’il n’y aurait pas de noir s’il n’y avait pas de lumière, ce qui est, finalement, assez cohérent avec la théorie physique des couleurs. Et quid du blanc, alors ? Dans ses Achromes, Piero Manzoni fait l’éloge de l’absence de couleur mais cherche longuement comment la représenter avant d’opter pour du kaolin sur toile. Ce sont alors les accidents de la surface qui matérialisent la présence du blanc et le différencient de son environnement. Et la principale caractéristique de ces irrégularités c’est qu’elles se manifestent par leurs ombres projetées… noire ou grise… Ici, le blanc est donc révélé par le noir… Les Black Paintings d’Ad Reinhardt se comportent un peu comme les négatifs des œuvres de Manzoni. Une observation attentive de ses toiles révèle plusieurs nuances de noir qui mettent en évidence la structure orthogonale sous-jacente. C’est donc l’intrusion du blanc – composante du gris – qui anime la surface et donne sens à l’œuvre. Pour Pierre Soulages, autre chantre immodéré du noir intense, le noir ne peut être qu’une couleur comme les autres : « Mais c’est de la couleur, le noir ! C’est une couleur, une couleur très violente ! Je ne parviens pas à comprendre cette distinction absurde entre, d’une part, le noir, et de l’autre, la couleur. D’ailleurs, il n’y a pas de refus des autres couleurs, rien de négatif dans ce choix du noir, mais un amour et sans modération… »[8] Selon l’angle de vision, ses noirs deviennent bleus, ors, bronzes… Dans le domaine de la gastronomie, le noir est symbolisé par la truffe noire du Périgord, le tuber melanosporum. Elle a, elle aussi, sa version en mode négatif, avec la variété alba du tuber magnatum piémontais. Je ne souhaite pas entrer dans un débat interminable sur la suprématie d’une variété sur l’autre. J’ai trop longtemps apprécié la gastronomie de Mondovi, en Piémont, pour ne pas être doué de toute l’objectivité qu’un tel arbitrage requerrait. Et puis, est-il vraiment nécessaire de trancher. On l’a vu, le noir et le blanc restent indissociables. D’ailleurs, la ville de Sant’Agata Feltria, productrice de truffes blanches, n’est-elle pas jumelée avec Sainte-Alvère, capitale de la truffe noire du Périgord ? Et puis, pour rendre la chose encore plus complexe et indécidable, les rouges, rosés et blancs du Bergeracois ont aussi voix au chapitre. Ce sera donc aux artistes que reviendra le mot de la fin avec les œuvres qu’ils vous présentent. Louis Doucet, octobre 2015

[1] Cité par André Malraux dans Goya en blanc et noir.

|

|

Quelques acquisitions récentes |

|

|

|

|

|

À ne pas rater... |

|

|

|

|

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2016

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre – Ne plus recevoir la lettre