|

Le poil à gratter…

|

|

Laurence Nicola |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

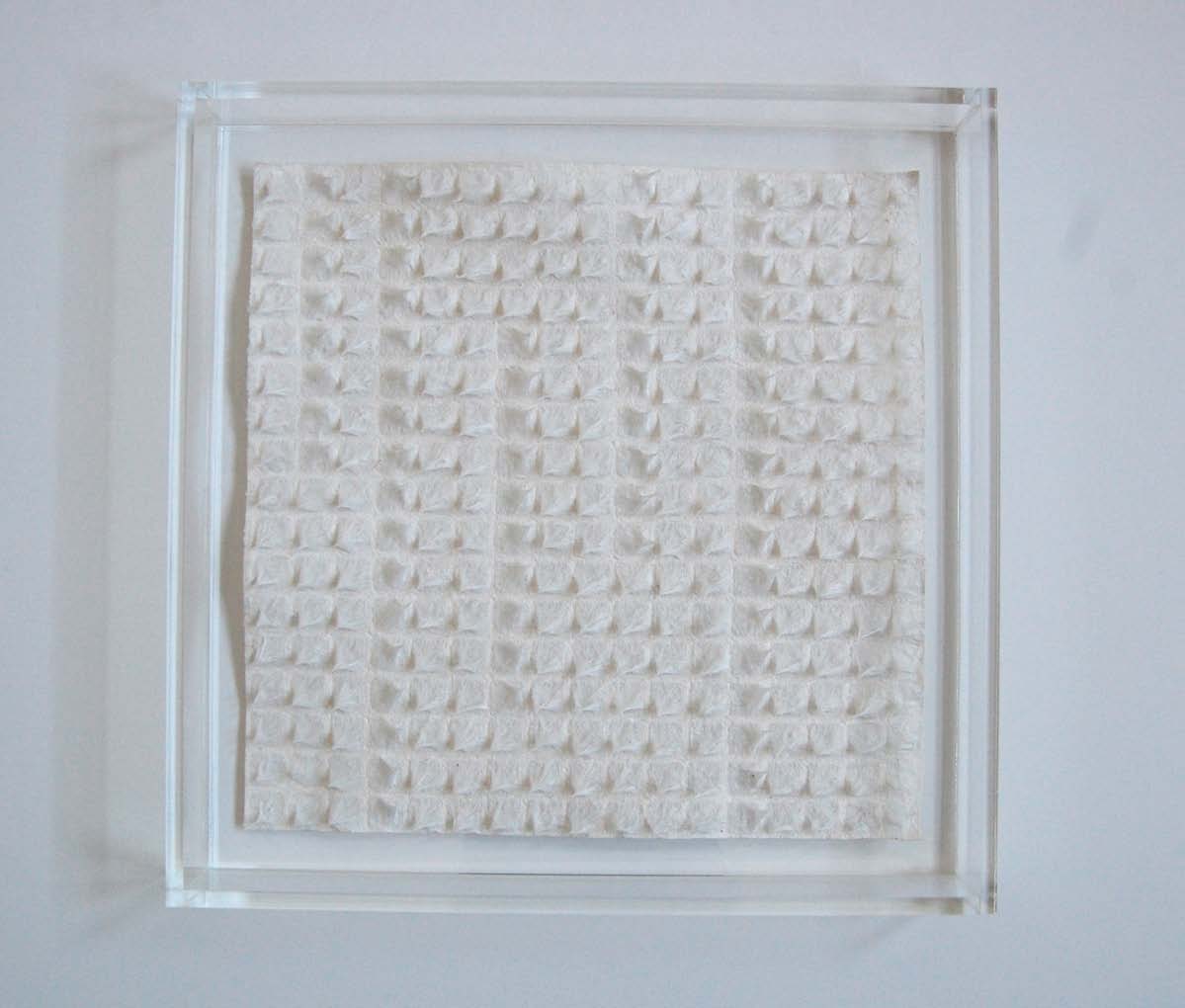

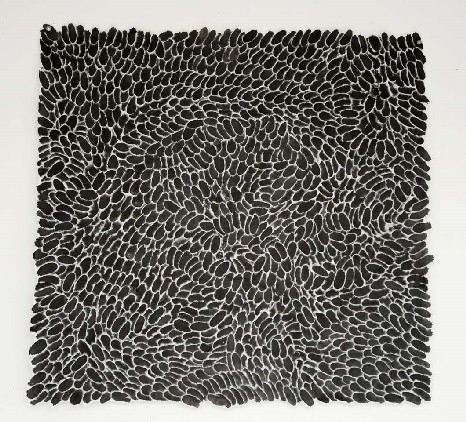

La bouche est un fruit qu’on mange à même la peau. Le travail de Laurence Nicola peut paraître déroutant car il est foisonnant, multiforme, convoquant la quasi-totalité des médiums de l’expression plastique contemporaine : dessin, photographie, vidéo, performance, installation… et même le verre… L’artiste revendique cette diversité de pratiques : « Mes domaines de réalisation sont pluriels et transversaux, l’installation, la vidéo, la photographie, le dessin. Ces domaines s’interpénètrent et se nourrissent mutuellement. De mes installations naissent des vidéos et de mes vidéos naissent des objets. La pratique du dessin m’influence dans mes prises de vues photographiques. »[2] Une analyse un peu trop rapide pourrait conclure à une forme d’éclectisme de bon aloi, de la part d’une artiste qui serait très douée mais un peu touche-à-tout, n’arrivant pas à se fixer une ligne directrice, à défaut d’un programme… Certes, la sensualité est partout latente dans ses œuvres. On y sent aussi une volonté de mordre la vie à pleines dents… Mais est-ce suffisant pour assurer la cohérence d’un parcours créateur ? À bien les observer, cependant, sur une période d’une dizaine d’années, à travers la diversité de leurs modes d’expression et de leurs techniques, les productions de Laurence Nicola sont toutes habitées par deux thèmes récurrents qui s’entremêlent ou se superposent souvent. Le premier est celui de la fragilité, de la vulnérabilité du corps, mis dans des situations instables, dangereuses ou soumis à des contraintes qui le poussent à la limite du déséquilibre. Le second s’intéresse à l’épiderme humain ou animal, à l’écorce, à la carapace, à ces peaux simultanément fragiles et protectrices. *** Ce sont peut-être par ses vidéos que l’on peut le mieux entrer de plain-pied dans l’univers de Laurence Nicola. Elles sont nombreuses – presque une quarantaine depuis 1999 – et toutes révélatrices de ses obsessions. À leur sujet, l’artiste écrit : « Les cadrages utilisent le pouvoir révélateur de la métonymie ; et si le corps n’est pas toujours là, son absence l’affirme. Je privilégie le gros plan que j’associe à la frontalité et à la fixité du plan-séquence. Je souhaite que le spectateur ressente les images avant même d’en saisir le sens, comme dans le rêve. Les sons ou les silences participent de cette immersion. »[3] Une des plus récentes, Le bousier, 2013, a été tournée au Québec lors d’une résidence d’artiste. Elle est particulièrement symptomatique de sa démarche. Dans ce film, Laurence Nicola se comporte comme le coléoptère coprophage qui utilise ses pattes avant et ses mandibules pour façonner des boules à partir de déchets organiques, avec pour objectif de les faire rouler jusqu’à son gîte. Les bras de l’artiste, courbée en avant, jouent le rôle des mâchoires de l’insecte, ses jambes de pattes antérieures. Dans un paysage lagunaire, des fragments de branches mortes et des détritus font office de matière première pour son exercice dérisoire. On retrouve bien ici les deux thèmes de prédilection de Laurence Nicola. Son corps, couvert de vêtements sombres, imitant la carapace du scarabée, est contraint de se livrer à des exercices pour lesquels il est inadapté. Les matériaux déplacés finissent par construire une superstructure en forme de cuirasse protectrice qui entoure le corps de l’artiste ainsi transformée en animal. Le parallèle avec le sort du commis voyageur Gregor Samsa, dans La Métamorphose de Kafka, s’impose avec force. La vidéo Je, tu, il sublime…, tournée la même année et dans le même environnement, met en scène une pratique différente. L’artiste, dressée sur un monticule, essaie de se tenir en équilibre debout sur deux souches de bois qui affectent la forme d’escarpins surdimensionnés. L’exercice est futile mais est conduit avec une concentration qui relève du jusqu’au-boutisme. Certaines phases mènent l’artiste à des situations de déséquilibre proches de la chute ou de l’entorse. Les chaussures démesurées deviennent instruments dangereux, mettant en cause son intégrité physique. Mais elle reste focalisée sur une action aussi vaine qu’inutile, comme si elle s’obstinait à vouloir faire du patin à glace sur un sol miné. Et pourtant, toute cette vaine assurance finit par nous convaincre de l’importance quasi vitale de cette tâche, bien au-delà de son enjeu apparemment frivole. On pense au beau propos de Pierre Reverdy : « Le cœur n’est jamais si bien en équilibre que sur un tranchant d’acier. »[4] Dans Le repli, 2010, l’artiste, agenouillée, pétrit une masse blanche dont on hésite à décider s’il s’agit de pâte à papier ou de pâte à pain. Elle finit par la rassembler autour d’elle pour constituer une sorte d’îlot protecteur dans lequel elle engloutit ses genoux et ses avant-bras. La bande son ne laisse entendre que son halètement, proche de l’essoufflement, témoignant d’un effort pour réaliser un exercice dont les objectifs nous dépassent. L’intention initiale de l’artiste, en donnant ce titre à sa vidéo, était d’évoquer la fin d’une bataille avec la matière, faisant référence au retrait, au repli, de troupes. Il y avait aussi l’idée sous-jacente d’un repli de la peau comme une excroissance, un débordement, qu’elle essaierait de contenir mais qui suivrait son propre cours en s’affranchissant de sa volonté. Cependant, au vu de ses œuvres ultérieures, on ne peut s’empêcher de penser qu’il s’agit aussi de désigner ce repli défensif qui pousse l’individu à se refermer sur lui-même et à rejeter tout ce qui vient de l’extérieur. Le refus d’accepter l’altérité… La sienne et celle des autres… L’action filmée dans 253 usages uniques ou la communion, 2008, se déroule dans un laboratoire[5] carrelé en céramique blanche et jaune. Laurence Nicola enfile sur sa tête une succession de charlottes à usage unique, récupérées auprès des élèves. De leur empilement résulte une apparente déformation du crâne de l’artiste, qui finit par présenter les symptômes d’une extrême hydrocéphalie, laquelle la force à courber la tête en avant. Ici, Laurence Nicola nous parle de l’aliénation générée par la répétition d’un même geste, qui pourrait être celui d’un ouvrier travaillant à la chaîne. Le personnage est progressivement transformé en créature hybride, burlesque.[6] Il y a aussi quelque chose de crépusculaire dans cette démarche, un enfermement volontaire dans la nuit, un refus du soleil, un déni du processus de mue, prenant ainsi le contrepied d’un des célèbres brâhmanas : « De même qu’un serpent se libère de sa peau au moment de la mue, de même le soleil, au matin, se libère de la nuit. » Dans une vidéo sans titre de 2006, un corps, à peine reconnaissable au premier regard, est plongé, allongé et prostré, le visage immergé, dans une baignoire d’un modèle désuet qui évoque un sarcophage ou un cercueil. Le mouvement est ralenti à l’extrême. Le liquide est blanchâtre : du lait peut-être ou un fluide amniotique protecteur ? Origine ou fin de vie, enfantement ou décès ? La question reste ouverte et aucun élément ne permet de décider. Le faut-il, après tout ? Car la vie ne serait qu’un cycle. D’ailleurs, la vidéo est projetée en boucle et n’a donc, elle aussi, ni commencement ni fin. La seule certitude, c’est que le corps est fragile, vulnérable, et a besoin de se protéger des agressions extérieures, même si celles-ci ne sont pas directement identifiables. Plus ancienne encore la vidéo Le réveil, 2005, illustre l’expression marcher sur des œufs. La descente de lit de l’artiste est transformée en une plate-bande d’œufs, symboles de fragilité. Un pied nu puis un second essaient de s’y poser, mais reculent, réticents à provoquer un malheur. Après plusieurs tentatives avortées, la dernière est la bonne, mais l’écran est devenu noir et seul le son des coquilles écrasées témoigne de la catastrophe ultime. Qui est le plus vulnérable : le parterre d’œufs ou l’artiste qui hésite à se décider ? Qu’il est difficile de trouver un juste équilibre entre deux contraintes ! Et pourtant, comme l’écrivait Jean Piaget : « La tendance la plus profonde de toute activité humaine est la marche vers l’équilibre. »[7] Marche difficile, douloureuse et parsemée d’embûches… Une image de la condition humaine… *** De ses photographies Laurence Nicola écrit : « Ma pratique développe des mises en scène où le corps est toujours présent, éprouvé. Ce corps, je le confronte à des objets, à des matières, à d’autres corps. Ces associations provoquent des situations et des actions incongrues. Je veux faire ressurgir des sensations, des états émotifs latents. J’aborde les désirs, les frustrations et les non-dits. Il s’agit de modifier les paramètres habituels de la rencontre avec l’autre. Mes actions mènent progressivement à un univers inquiétant, absurde. L’angoissant peut devenir risible et le risible, grinçant. Le caractère sensuel des images place la perception du spectateur dans un équilibre fragile, qui peut à tout moment basculer de l’attrait au rejet. »[8] Dans une photographie datant de 2013, Laurence Nicola se met en scène, nue, en buste, de trois quart arrière, portant sur son épaule un morceau de bois calciné qui affecte la forme d’un cuissot de gibier, d’un gigot ou d’une improbable massue préhistorique. Le charbon de bois macule le haut de son dos, sa main et un de ses seins. Laurence Nicola met ici en scène un véritable corps-à-corps – ou plutôt un peau-à-peau – de l’artiste avec une matière brute. Une friction sensuelle d’où surgit un sens… On pense au propos de Barthes : « Le langage est une peau : je frotte mon langage contre l’autre. »[9] Ce sont probablement de telles compositions qui ont fait écrire à Mehdi Brit, commentant le travail de Laurence Nicola : « Ces photographies constituent des moyens pour explorer un corps, entre raison et passion, une porte ouverte sur un imaginaire où les choses sont vécues à fleur de peau. Laurence Nicola investit un territoire dans lequel le corps devient animal, objet de désir et de rejet – une quête de l’inattendu avec laquelle émerge un sentiment de pleine liberté. »[10] Il y a aussi, bien évidemment, une dimension narrative, cinématographique, dans cette photographie, ce qui renvoie à la déclaration d’Artaud : « La peau humaine des choses, le derme de la réalité, voilà avec quoi le cinéma joue d’abord. »[11] Une des photographies de la série La coureuse des grèves, 2013, montre l’artiste de dos, devant la mer ou un grand lac, en contrebas. Droite, elle porte sur sa tête un tronçon d’arbre qui évoque les ramures démesurées d’un immense cervidé. L’équilibre est instable. Tout peut basculer d’un moment à l’autre. Le spectateur sait que le chavirement est plus que probable et qu’il sera de peu de conséquences. Pourtant, le risque de destruction de cet équilibre impossible le perturbe, suscitant un malaise qui le force à imaginer des conséquences plus graves que ce qu’elles sont en réalité. Le jeu gratuit devient ainsi le nœud d’un enjeu vital. Ce type de situation, d’une apparente sérénité mais portant une catastrophe latente, cristallise un état de cet équilibre magique dont Piaget écrit : « Équilibre est synonyme d’activité. »[12] Activité passée, mais aussi activité figée dans un moment d’éternité qui ne se dénouera que dans la réalité d’une action probablement brutale. La traversée, 2009, fait la synthèse entre les cultures d’objets érotisés de Tetsumi Kudo et les objets à fonctionnement symbolique[13] de Dalí. Au premier, elle emprunte la réflexion sur l’interdépendance de la vie et de la mort, sur le surgissement d’un vivant tératologique très sexualisé à partir de matériaux organiques. Chez le second, elle puise l’incongruité de rencontres impossibles. Sur les seins de l’artiste, enceinte, cadrés en plan serré pour en rendre l’identification quasi impossible, poussent des bourgeons verdâtres annonciateurs d’un printemps simultanément prometteur et objet d’appréhensions incontrôlables. Ici la vulnérabilité de la mère et de l’enfant à naître est mise en exergue. En selle Marcel, 2009, est dans un registre plus surréalisant. Sur le haut d’un dos, courbé en avant, là où une tête manquante devrait apparaître, surgit, en haut d’une plage de peau qui occupe la moitié de l’image, une selle de bicyclette. La symétrie presque parfaite de la composition lui confère une dimension presque abstraite. Artaud écrivait : « C’est par la peau qu’on fera rentrer la métaphysique dans les esprits. »[14] Laurence Nicola nous en donne une interprétation ironique mais non dénuée de réflexion sur la question de la dénaturation d’un corps humain devenu mécanisé. Toujours dans le même registre, Se botter les fesses, 2009, présente une rangée de bottes en caoutchouc, posées sur le rebord du bassin d’une buanderie. Au milieu, un personnage est agenouillé. On ne voit que son postérieur et ses bottes, sur ses jambes nues, dressées dans le sens inverse des autres. Clairement, dans cette posture des plus inconfortables, le sujet ne peut en aucun cas se botter les fesses… Tout au plus pourrait-il frapper celles d’un spectateur qui tournerait le dos à la scène. Mais, ce qui importe chez Laurence Nicola, c’est cette instabilité, ce déséquilibre – physique et sémantique, dans le cas présent –, qui ouvre une béance de sens dans laquelle le spectateur peut s’engouffrer. C’est probablement ce risque permanent de chavirage qui a fait écrire à Mehdi Brit : « […] la présence semble toujours en proie au basculement, dans un tourbillon proche du déchirement et pourtant, la fragilité de la touche laissée par l’artiste transperce l’équilibre de la matière pour sublimer les lignes de son volume. »[15] Plus prosaïquement, Laurence Nicola précise, non sans ironie, qu’il s’agit, pour elle, d’un portrait de l’artiste au travail : « Allez là on y va ! Et hop ! La tête première ! »[16] Plus ancienne, la photographie L’arrière-goût, 2005, cultive une ambiguïté que l’on ne peut que qualifier d’essentielle, au sens primitif de ce mot : propre à son essence. Car il s’agit bien d’un fragment de corps humain avec sa peau. Mais duquel ? À quelle échelle ? Aucun indice ne vient à notre aide pour nous donner une piste de lecture. Il ne reste que l’évidence de la quiddité de ce morceau de chair, « l’essence même de l’acte d’exister. »[17] Une existence aussi vacillante que le sens que le spectateur peut attribuer à cette image offerte à sa réflexion et aux divagations de son imagination. Interrogée sur le sens de cette photographie, Laurence Nicola déclare : « Pour moi c’est un paysage dénudé de peau et de pierre. L’indice est dans le titre, une sensation comme quelque chose de prégnant qui laisse une trace après son passage. »[18] *** Dans ses œuvres en volume – sculptures, installations, objets… –, Laurence Nicola se fait encore plus sensuelle et brutale. On y décèle les traces – des reliques devrait-on dire – du flux d’une véhémence à peine contrôlée. L’artiste n’hésite pas à créer des oppositions fortes, des contrastes violents qui dépassent le cadre d’une dialectique purement formelle. Il y va de son être, de sa peau, de ses tripes dans chacune de ses propositions. Elles sont, cependant, toujours placées dans une perspective de rencontre, de confrontation empathique avec l’autre, spectateur ou non. C’est sur cette étroite et périlleuse ligne de crête entre individualité et altérité, entre introspection et provocation, que se maintient l’artiste. Mehdi Brit n’hésite pas à la qualifier d’alchimiste amoureuse, ajoutant : « Ses mains jouent d’un lyrisme affuté en composant les premières notes d’une symphonie où la brutalité de la matière creuse les traits d’un inconnu, d’une ombre, cet autre. En soudant les formes, Laurence Nicola expérimente, rassemble et confronte les éléments choisis pour apporter de la chair au squelette de sa pièce. Comment mieux donner du relief à ces objets qu’en choisissant d’y laisser ses traces, certes invisibles, mais encore brûlantes de désirs sur les contradictions qui cultivent nos émotions. »[19] Homeless, 2012, juxtapose, sur une étagère, un œuf d’autruche et un nid d’oiseau de petites dimensions, celui d’un troglodyte mignon. Les deux objets ont la même hauteur. En première lecture, on pourrait penser à une illustration a contrario d’un propos de Heine : « Certains croient parfaitement connaître l’oiseau pour avoir vu l’œuf d’où il est sorti. »[20] Mais, au-delà de l’aspect ironique consistant à confronter le nid d’un des plus petits oiseaux qui soit avec un œuf du plus grand, Laurence Nicola rapproche deux textures que tout oppose, deux formes de peau, deux lectures du monde. D’un côté, l’œuf statufié que Laurence Durrell n’hésitait pas à comparer à un uniforme.[21] De l’autre, le nid cotonneux « Où les enfants tapis, / Comme de beaux oiseaux / Que balancent les branches, / Dorment leur doux sommeil plein de visions blanches ! » qu’évoque Rimbaud[22]. L’imposante simplicité d’une matérialité lisse froide, officielle et publique contre la complexité d’une intimité chaleureuse mais vidée de ses occupants... Et le titre, Sans-abri, ne fait que souligner l’écart entre les apparences et la réalité des choses. Laurence Nicola met ainsi en évidence notre refus de prendre en compte notre environnement au-delà du bout de notre nez et de nos préoccupations égoïstes… S’évader, 2009, est une installation composée d’un lit en fer forgé et de draps noués – comme le ferait un prisonnier pour fabriquer une corde lui permettant de s’évader de sa cellule – qui semblent contenir une forme humaine. On pense inévitablement aux bandelettes entourant une momie mais le contexte s’y prête mal. C’est plutôt du côté de la prison qu’est l’hôpital psychiatrique qu’il faut chercher… Le titre nous y incite, d’ailleurs… Mais de quelle évasion peut-il s’agir ? Sortir de son propre corps miné par les effets de la folie ? Peut-être ? Dans ce cas, le spectateur ne serait-il pas le double schizophrénique du corps enveloppé dans les étoffes ? À moins que, par une inversion du propos, il ne s’agisse de ce dont Simone Weil parle : « La joie est notre évasion hors du temps. »[23] Toutes les portes sont ouvertes mais les clés de lecture ne sont pas données. Le regardeur peut donc s’évader, lui aussi, en parcourant une multitude de pistes d’interprétations potentielles… Avec Usage unique, 2009, Laurence Nicola expose, sur une étagère, les charlottes à usage unique utilisées dans sa vidéo 253 usages uniques ou la communion, 2008. Il s’agit d’enveloppes en matière synthétique mais la forme résultante présente un caractère bien organique, avec des strates qui témoigneraient d’un processus de croissance. Bien que résultant de l’empilement de films plastiques sur un crâne – celui de l’artiste – pour former une espèce d’exosquelette, certes improbable, fragile et mou, on ne peut s’empêcher d’y voir la figuration d’un cerveau. Un cerveau tout droit sorti d’un bocal de formol du musée Dupuytren mais encore en gestation, prêt à reprendre sa croissance à la moindre initiative de l’artiste. Avant-dernière étape, 2009, fait écho au Cadeau de Man Ray, ce fer à repasser dont la semelle est hérissée de clous. Ici, Laurence Nicola a collé des épines de cactus sur une ancienne poignée de porte en porcelaine et en cuivre. Sa proposition est plus organique que celle de son aîné. Plus corporelle et sensuelle, aussi. L’ustensile du premier ne met en péril qu’un linge que personne ne se hasardera à repasser. Celui de la seconde met en danger le corps, la main de celui qui voudrait le rendre à sa fonction primitive. Et toute personne qui a manipulé une figue de barbarie à mains nues sait combien les épines de cactus sont insidieuses. Il s’agit pourtant d’un bel objet, dont on pourrait imaginer la culture, un peu comme le ferait Tetsumi Kudo… Quant au titre, l’ambiguïté est complète. Avant-dernière se réfère-t-il à un événement passé, présent ou à venir ? De quelle étape peut-il s’agir et vers quel objectif ? De fait, l’artiste avoue qu’il s’agit de la suite d’une vidéo intitulée Pas du tout dans laquelle elle épile un cactus comme on le ferait avec une marguerite pour savoir si notre cher et tendre nous aime : « Cette étrange poignée convoque un éventuel rite de passage. Souvent mes gestes artistiques prennent la forme de petits rituels de la vie avec des deuils fantasmés. Mais il y aura encore des seuils à franchir avant la dernière étape ! »[24] Pour l’installation Il pèle ici, 2007, Laurence Nicola a passé un mois à raser au cutter l’intégralité d’un manteau de fourrure. Elle en présente la dépouille sur une table avec les poils coupés à ses pieds. Ce cuir animal cousu, normalement destiné à couvrir une peau humaine, d’une seule pièce, elle, et sans coutures, est à la fois pitoyable et menaçant, dérisoire et provocant… Céline Mallet écrit à son sujet : « On s’absorbe d’abord dans les plis de cette masse informe. Elle est couturée, animale, on observe deux béances vaguement effroyables; elle tient du spectre, du revenant. »[25] Le jeu de mot sur le double sens du verbe peler voudrait faire basculer la chose du côté de l’ironie, mais le tragique de la situation y résiste… Et l’observateur ne peut s’empêcher de s’identifier à cette loque maltraitée… Le pain, 2007, est une sculpture-événement, selon la terminologie de l’artiste. Avec l’aide d’un boulanger, elle présente une nappe de pâte à pain dans un grand évier. La pâte a évolué pendant trois jours jusqu’à devenir liquide et gluante. Ce magma qui s’épand et se transforme lentement en une peau mobile et labile est une métaphore limpide de l’épiderme humain, avec ses tavelures, ses meurtrissures et ses défauts… Et puis le pain n’est-il pas l’aliment de base de notre humanité ? On peut voir aussi, dans cette installation évolutive, une première version de la vidéo Le Repli, 2010, mais sans intervention humaine visible. L’artiste n’est encore qu’une dea ex machina qui ne tardera pas à se manifester… *** De sa pratique sur papier, Laurence Nicola écrit : « Dans mes dessins, le papier remodelé et étiré par l’action de l’eau devient un épiderme. Cette idée de peau, de membrane est aussi présente dans la série des collages Compositions #. Je peins, déchire, évide et recompose à partir de morceaux. Je suis toujours à la recherche du lien et du partage avec ce qui m’anime et m’échappe : l’altérité. Cet autre est souvent lié à la fragilité de l’être. Fragilité du corps, fragilité des matières avec lesquelles je choisis de travailler, de donner forme. »[26] Le papier est probablement le médium dans lequel l’artiste révèle son univers intérieur de la façon la plus directement accessible. C’est dans cette pratique qu’elle se trouve complètement à découvert, sans la carapace protectrice, le voile occultant que constituent les techniques plus sophistiquées de ses autres productions. La série des Humeurs, 2011, est réalisée à l’encre de Chine sur des papiers blancs cartonnés. Abstraits, en première lecture, ces dessins se révèlent, à l’analyse, comme des relevés sismographiques d’états mentaux, des paysages intérieurs, des relevés de sensations de toutes natures. Ils sont incarnés, charnels, viscéraux ou épidermiques, se présentant comme des radiographies de sentiments ou d’affects passagers. Les humeurs dont il est question ici ne sont donc pas les dispositions ou particularités constantes ou momentanées du caractère de Laurence Nicola, mais les substances liquides vitales sécrétées par le corps. Ces témoignages – reliques au sens étymologique de ce mot : ce que l’on laisse derrière soi – sont généreusement offerts au public, dans un souci permanent de partage avec le spectateur. Mais il s’agit d’une relation sur un pied d’égalité, dans laquelle l’artiste n’entend pas jouer un rôle prépondérant. Attraction, 2011, résulte de pliages et de gaufrages d’un fin papier japonais. La structure répétitive des motifs et leur léger relief évoque immédiatement un épiderme, avec sa fragilité et sa transparence. Présentée dans un coffret en Plexiglas, la pièce pourrait prendre une dimension iconique mais il n’en est rien. Sa fragilité demeure toujours présente. La boîte transparente ne sert clairement qu’à la protéger des agressions de son environnement. Toujours cette notion de peau et de vulnérabilité… Et l’attraction dont il est question ici n’a rien à voir avec celles des fêtes foraines. Il s’agit plutôt de la manifestation d’un magnétisme qui pousse le regardeur à identifier tout ou partie de son enveloppe corporelle à cette surface apparemment innocente, anodine. Plus récemment, les Compositions #, produites depuis 2012, sont réalisées à l’encre de Chine sur un papier mûrier coréen fin et résistant. Laurence Nicola y dessine des rangées d’une forme répétitive à l’encre noire, des sortes d’olives, d’ongles ou d’écailles. Le mot composition suggère une parenté structurelle avec une partition musicale. Ici, l’artiste se laisse aller à un geste mécanique, ne cherchant pas à prévenir les inévitables bavures ni les irrégularités dans l’alignement des motifs. Dans un second temps, elle isole et découpe un fragment de la feuille, puis se livre à un méticuleux et patient travail d’excision de certaines des formes noires, laissant un vide à leur place. La pièce résultante – une sorte de négatif –, accrochée verticalement, se présente alors comme un voile ou comme un tissu usé par des utilisations répétées. On peut aussi penser à une dépouille ou à la mue d’un animal inclassable qui aurait subi les outrages du temps, d’indescriptibles hybridations ou des mutations génétiques. Les petites pastilles prélevées peuvent être agencées et collées pour donner naissance à de nouvelles compositions – des positifs pourrait-on dire – qui évoquent la peau d’un reptile, avec sa surface squameuse et ses motifs, propres à chaque espèce, témoins de sa croissance. On peut aussi penser à l’arrangement des tesselles d’une mosaïque ou au tuilage de la carapace d’un pangolin. Les positifs, les négatifs et les petites formes découpées sont aussi assemblés en de vastes installations murales, comme celle réalisée, en 2015, pour la Graineterie, à Houilles, sous le titre Faire surface. Ils contribuent alors à créer des cartes géographiques de continents à découvrir, des mappemondes de terrae incognitae dont on ne saurait dire si elles sont physiques ou mentales. Parfois, les dessins prennent une troisième dimension, que ce soit par froissage d’une feuille de négatifs, ou par l’assemblage dans l’espace de petites écailles pour se muer en une sorte de conque, en coquille d’un mollusque imaginaire ou en gangue vide d’un fruit inconnu que l’on aurait voulu savourer à pleines dents. On pense alors au beau propos de Jean Grenier : « La grenade finit par éclater l’écorce. »[27] Laurence Nicola, à travers une multitude de modes d’expression, revient donc toujours à son propos obsessionnel essentiel : comment protéger le corps fragile et sa peau délicate dans un milieu hostile… Tout en continuant à agir… De fait l’artiste utilise son propre corps comme un instrument de mesure pour appréhender et exacerber la condition humaine. Et la multitude de ses modes d’expression n’est pas le fait d’une quelconque volonté d’éclectisme mais la conséquence logique de l’empirisme foncier de sa démarche. Louis Doucet, août 2016

[1] In Sens plastique.

|

||||||||||||||||||||||||

|

Quelques acquisitions récentes |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

À ne pas rater... |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2017

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre – Ne plus recevoir la lettre