|

Le poil à gratter…

|

|

Ça ressemble à quoi ? |

|

|

|

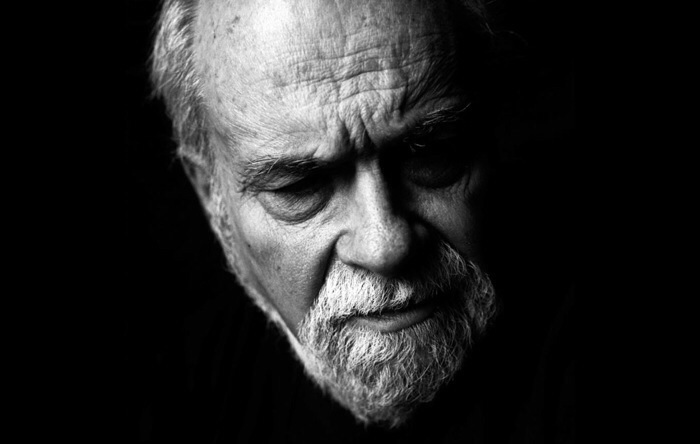

Quelle vanité que la peinture qui attire l’admiration par la « Ça ressemble à rien. » Combien de fois avons-nous entendu, devant une œuvre d’art moderne ou contemporaine, cette affirmation, ou sa version interrogative à peine moins tendre : « ça ressemble à quoi ? »[2] Valéry apporte une réponse catégorique : « Ce qui ne ressemble à rien n’existe pas. »[3] À le suivre à la lettre il y a donc un risque certain qu’une bonne partie de la création moderne et contemporaine n’existe pas… Il y a souvent, derrière cette affirmation ou cette fausse interrogation, l’idée que la partie la plus novatrice de la création d’une époque est une vaste supercherie : « Un enfant de quatre ans ferait la même chose… » et les multiples variantes de ce propos. Un artiste pourrait répondre comme Picasso : « Quand j’avais leur âge, je dessinais comme Raphaël, mais il m’a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. »[4] Et certains de rétorquer en évoquant le fameux Et le soleil s’endormit sur l’Adriatique de Joachim-Raphaël Boronali[5], présenté au Salon des Indépendants en 1910, en fait un canular monté par Roland Dorgelès et ses amis qui firent réaliser la peinture à l’huile sur toile par la queue de Lolo, l’âne du patron du cabaret Au Lapin Agile, dûment dopé par des rations de carottes. Même si peu de critiques tombèrent alors dans le piège, force est de constater que, vue à plus d’un siècle de distance, la toile, présentée dans l’exposition Carambolages, au Grand-Palais en 2016, fait penser à certains paysages des Nabis ou de Nolde, désormais considérés comme des classiques indiscutables. Ces réactions de rejet catégorique ne sont pas l’apanage de gens sans instruction. Faut-il rappeler qu’Alain Bosquet, poète et littérateur fort respectable, réagissait en 1964 à l’attribution du Grand Prix de Peinture de la Biennale de Venise à Robert Rauschenberg en écrivant : « Le choix de Rauschenberg est une insulte, une atteinte à la dignité de la création artistique, un acte abject et intéressé, un événement dégradant dont on peut se demander si l’art de l’Occident pourra se relever. »[6] N’en déplaise à l’auteur de Le Poète comme un meuble[7], ?l’art occidental s’en est relevé… Plus fort et plus pertinent… Rauschenberg fait désormais partie de l’Histoire de l’art, au même titre que Manet, Picasso ou Duchamp qui essuyèrent, en leur temps, le même type de critiques haineuses, quitte à être copiés, plagiés ou encensés plus tard par ceux-là mêmes qui les attaquaient. La ressemblance en elle-même n’est pourtant pas le critère absolu pour ces contempteurs de la modernité, puisque les Brillo Boxes de Warhol, ressemblantes au point d’être indiscernables de leur modèle, ont généré les mêmes réactions de rejet et suscité les mêmes alarmes sur une fin de l’art imminente.[8] Plus généralement, l’avènement de la photographie et des méthodes de reproduction à bon marché ont remis en cause un des rôles primitifs et essentiels de la peinture, celui de rendre compte, en lui faisant perdre son aura.[9] Peut-être faut-il voir aussi, dans cette quête de la ressemblance, un écho de notre société dans laquelle le paraître, le ressembler à un modèle, est plus important qu’assumer sa propre existence, son individualité, l’être. Camus le stigmatisait déjà : « La tentation la plus dangereuse : ne ressembler à rien. »[10] Nous touchons probablement ici du doigt un des paradoxes de la création. Le créateur veut être original, exprimer sa personnalité, faire état de sa différence. Le spectateur, lui, ne se sent à l’aise que s’il est capable de classer, d’étiqueter, de trouver des ressemblances, des parentés. D’où le caractère éminemment subversif de l’art qui n’a pas échappé aux régimes totalitaires, lesquels se sont toujours appliqué à le contrôler en lui imposant des modèles. Quoi qu’en pense tous les pisse-vinaigre et les chantres du prêt-à-penser, la production artistique est encore et toujours un hymne à cette diversité, dont le manque sclérose cruellement notre monde contemporain. Ceci étant dit, la question de la ressemblance est vieille comme l’humanité et devait déjà se poser aux peintres des cavernes préhistoriques. Platon[11] et Aristote[12] s’en emparent et parlent de mímêsis pour exprimer simultanément les idées de représentation, d’imitation et de ressemblance. Trois notions pourtant différentes. On peut en effet représenter sans imiter, imiter sans ressembler… Mais, il faut le reconnaître, cette question pollue les discussions esthétiques sur les arts plastiques depuis des siècles. On pourrait se demander pourquoi se concentrer sur ce problème dans les arts plastiques, alors que, dans la musique, il n’en est pas question et que, dans le théâtre et la danse, ces notions ne sont que très rarement centrales. Pourtant, à l’origine, la mímêsis avait un sens plus large. Certes restreint à la danse, à la musique et au mime dans un contexte essentiellement religieux, elle traduisait l’idée non pas de reproduire l’apparence du réel mais d’en exprimer la réalité cachée. Confrontant les écrits d’Aristote et de saint Augustin, Paul Ricœur apporte une intéressante analyse de ce concept. Il s’intéresse, certes, à la narration littéraire, mais son propos est facilement transposable dans le domaine des arts plastiques. Pour Ricœur, la mímêsis est une sorte de mise en intrigue, structurant un matériau chaotique et discordant en une synthèse porteuse de sens pour un récepteur. Il distingue trois niveaux de mímêsis[13]. Le premier niveau, celui de la préfiguration ou précompréhension, collecte des données sur l’agir humain à travers sa symbolique, sa temporalité, sa sémantique… Le deuxième, celui de la configuration, est celui de l’acte créateur, de la mise en intrigue à travers un propos narratif. Le troisième, celui de la refiguration, est celui de la réception par le lecteur – en l’occurrence le regardeur – dans le contexte de sa propre expérience temporelle. Ce modèle, qui distingue trois objets – un message, un scripteur ou locuteur et un ou plusieurs récepteurs –, enrichit l’approche saussurienne du langage en élargissant les notions de référent, signifié et signifiant. Ceci nous incite à considérer une œuvre d’art non pas seulement comme un produit fini dégagé de tout contexte, mais comme le résultat d’un processus dynamique, celui de sa gestation puis de sa création et de sa réception. En d’autres termes, remplacer le beau, le sublime, le laid, le dérangeant, l’impressionnant, l’habile, le virtuose, le bien fait… par ce que l’artiste exprime, ce qu’il veut dire, ce contre quoi il s’insurge… Et juger de sa pertinence à sa capacité à l’exprimer, à faire passer le message chez le regardeur… On retombe ici sur les deux conditions nécessaires posées par Arthur C. Danto pour faire d’un objet une œuvre d’art : 1. être à propos de quelque chose (to be about something) et 2. donner corps à sa signification (to embody its meaning).[14] Pour Danto, la représentation est un signe. (“A representation is something that stands in the place of something else”)[15] Il s’agit bien ici de représentation et non d’image. La différence est de taille. Une représentation est certes une image, mais elle résulte d’un geste intentionnel, d’une volonté de projeter un concept, une idée, dans la réalité. La représentation est indissociable de l’idée qui l’a fait naître. Nous sommes, ici, dans la même distinction que celle opérée par Bourdieu entre le modus operandi et l’opus operatum.[16] Selon Danto, de par sa nature métaphorique, expressive, l’œuvre d’art dépasse largement le contenu concret ou sémantique de ses constituants. Son statut est modifié en étant soumis à une multitude d’interprétations. D’un certain point de vue, chacune de ces lectures devient une nouvelle œuvre, qui altère la nature et le statut ontologique de ses constituants. « Tout ce qui se ressemble n’est pas identique. »[17] écrivait déjà Shakespeare, en 1599… Pour Danto, l’artiste, dans la représentation qu’il livre de sa manière de voir le monde, invite le spectateur à s’identifier à lui. La beauté d’un artefact ne relève donc pas de critères perceptifs ou affectifs, mais découle de la signification que le spectateur veut bien lui attacher, cette signification pouvant changer au fil du temps ou en fonction de la découverte de détails ou d’aspects nouveaux qui en modifient l’interprétation. Et le philosophe de conclure qu’une œuvre d’art est donc nécessairement distincte d’un objet du monde, même si elle en est apparemment indiscernable. Un rien, un titre, une mise en contexte, un détail, un commentaire suffisent pour en changer la valeur esthétique, la signification plastique. Le parallèle avec la langue, et plus singulièrement avec la poésie, s’impose avec force. Les matériaux du poète – les mots – sont, pris isolément, en dehors de tout contexte, par nature, vulgaires (commonplace dirait Danto). C’est l’intersection de leur mise en contexte et de la lecture qu’en fait le récepteur qui leur donne toute leur valeur. Comme pour une œuvre plastique, les deux conditions nécessaires à remplir sont que le créateur ait quelque chose à dire et que son œuvre matérialise bien ce message, même si le contrôle lui échappe dès lors que le lecteur-récepteur s’en empare. La force d’un jardin zen, fait de riens – quelques pierres et des graviers ratissés – illustre bien ce que Danto veut nous faire comprendre. Louis Doucet, octobre 2016

[1] In Pensées sur la religion.

|

|

Subjectiles VII |

|

|

|

Les temps sont durs pour les artistes plasticiens. Aux habituelles difficultés pour montrer leur travail se superposent, désormais, depuis quelques années, des manifestations de haine qui peuvent aller jusqu’à se traduire en sévices à l’encontre des créateurs ou de leurs œuvres. Une vague montante de populisme – de droite et de gauche – nourrit ce climat délétère en s’arc-boutant sur la déculturation massive des Français, abrutis par une télévision débilitante, conditionnés par des messages politiques à l’emporte-pièce, trompés par des arguments pseudo économiques partiels et partiaux, intoxiqués par une pensée unique qui les transforme en troupeau docile, décérébrés par l’abandon de l’enseignement des humanités dans notre système scolaire, paralysés par des conventions sociales qui privilégient le paraître au détriment de l’être... Le plus grand nombre de nos gouvernants, centraux et locaux, se réjouissent de voir se dégager un consensus contre un ennemi commun, facile à identifier : l’autre qui ne pense pas ou n’agit pas comme moi…[1] Ils encouragent ainsi, activement ou passivement, le peuple, qu’ils sont censés administrer, à dénigrer ce qui se fait de meilleur en son sein… Pendant ce temps, occupés à ces activités autodestructrices, les citoyens sont moins enclins à critiquer leurs dirigeants et leurs politiques. Est-il besoin de rappeler que toutes les dictatures du XXe siècle se sont acharnées à combattre, souvent très violemment, toutes les velléités de création plastique en dehors des normes étroites définies par le parti au pouvoir ? La passivité, l’égoïsme et/ou la lâcheté des personnes plus éduquées ou simplement sensibles à la création fait le reste… Il y a 2 400 ans, Thucydide, citoyen de la première démocratie de l’Histoire, protestait déjà : « Telle est la négligence que l’on apporte en général à rechercher la vérité, à laquelle on préfère les idées toutes faites. »[2] Et, contre cette dangereuse paresse intellectuelle, il ajoutait : « Il faut choisir : se reposer ou être libre. »[3] Rien de nouveau sous le soleil, donc… Le problème est bien posé par le fondateur de la discipline historique. L’enjeu est celui de la liberté… De la liberté individuelle et collective. Les textes réunis dans ce septième volume de textes critiques ont, comme les précédents, été écrits pour défendre cette liberté de créer et se battre afin de donner la possibilité, pour le plus grand nombre, d’accéder aux créations plastiques. Quel paradoxe, en effet, que celui de notre société qui tolère, favorise ou encourage une production artistique riche et diversifiée mais, dans le même moment, fait tout pour qu’elle ne soit pas montrée au grand public… Certes, la bataille est inégale et les moyens mis en œuvre pourront paraître dérisoires mais, au moins, on ne pourra pas me taxer de lâcheté ou de passivité… Et puis, comme l’écrivait Alain Robbe-Grillet : « La liberté ne peut pas être une institution. La liberté n’existe que dans le mouvement de conquête de la liberté. »[4] Louis Doucet, 25 août 2016 |

|

Quelques acquisitions récentes |

|

|

|

|

|

À ne pas rater... |

|

|

|

|

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2017

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre – Ne plus recevoir la lettre