|

Le poil à gratter…

|

|

Les dessins de Claude Briand-Picard |

|

|

|

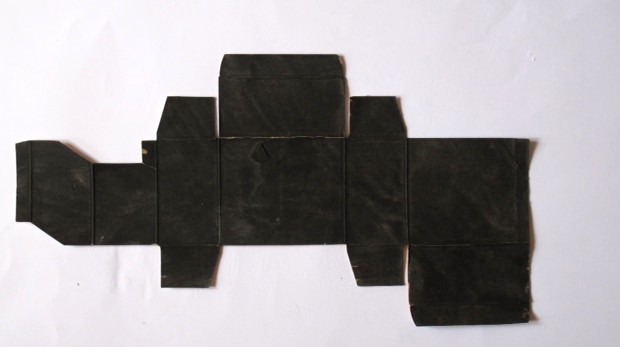

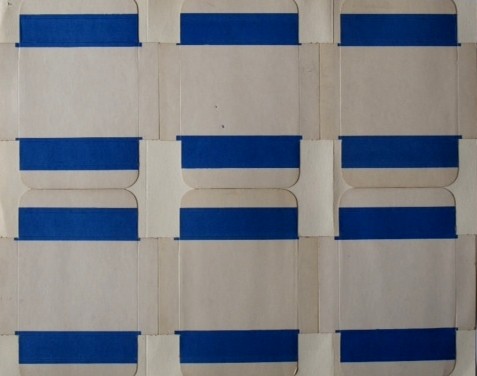

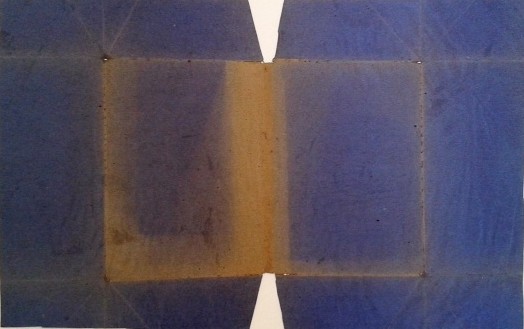

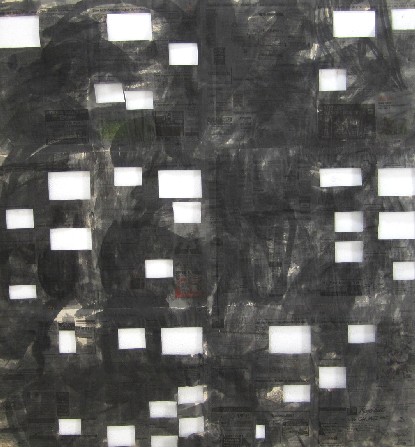

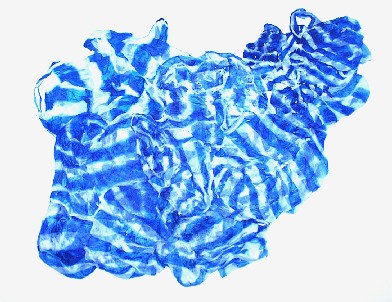

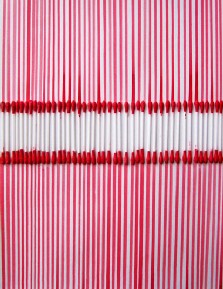

Le dessin est la probité de l’art. Claude Briand-Picard nous présente quarante-cinq ans de sa pratique du dessin. D’emblée, la prudence s’impose vis-à-vis d’un artiste qui se proclame peintre, même – surtout, pourrait-on dire – lorsqu’il produit des œuvres en trois dimensions en recourant à des matériaux détournés de leur fonction originelle. Qu’est donc un dessin pour notre artiste ? La question mérite de lui être posée. Sa réponse est claire et se rattache à la définition adoptée aux XXe et XXIe siècles, notamment dans des manifestations dédiées à cette pratique, comme le salon Drawing Now : « J’entends par dessin tous mes travaux avec du papier et parfois avec des sacs en matière plastique, les collages… »[2] Cette précision a l’avantage de la clarté, mais nous laisse quand même sur notre faim. Dans quelle mesure peut-on y croire quand ce même artiste considère qu’un assemblage de pavés en matière plastique colorée est une peinture ? Peut-être faut-il revenir à l’essence de cette technique et à ses deux caractéristiques essentielles : l’intermédiaire et le mémorial.[3] Dans son premier aspect, le dessin est une étape du processus d’élaboration d’une œuvre plus importante. Souvent décliné en série, il contribue à un projet. Il en matérialise les étapes successives. Il est matrice, creuset, support au dessein de l’artiste. Dans son second, il est relique – au sens étymologique de ce terme – d’un geste révolu. Il est substitut pérenne à ce qui est volatil, mouvant, insaisissable : la dynamique créative. Il est intention du créateur dûment matérialisée et finalisée. Les dessins de Claude Briand-Picard appartiennent à ces deux familles, avec une lente évolution, sur plusieurs décennies, de la première fonction vers la seconde, sans que, pour autant, le premier aspect soit jamais abandonné. Quel que soit le rôle de ses dessins, Claude Briand-Picard leur attache de l’importance, même s’il n’a pas eu souvent l’occasion de les montrer. Un atelier distinct de celui de ses peintures leur est consacré dans le calme de son repaire de Saint-Armel, dans la presqu’ile de Rhuys, où il est né et revenu après de longues années dans le bouillonnement culturel parisien. Quand notre artiste commence à dessiner, au tout début des années 1970, le groupe Supports/Surfaces, que les historiographes de l’art considèrent comme le dernier mouvement d’avant-garde français dans l’histoire de la modernité, est en train de se disloquer. C’est la fin d’un cycle et le début d’un nouveau, celui de la postmodernité. Claude Briand-Picard, tout juste diplômé des Beaux-Arts de Rennes, ouvert à tout ce qui se crée de nouveau, ne manque pas d’être influencé par ses aînés de quelques années. Il leur emprunte le pas en accordant égale importance aux matériaux, au geste créatif et à l’œuvre résultante, faisant passer le sujet au second plan. Ses dessins sont alors, le plus souvent, des essais ou des études pour des peintures. Il aurait pu faire sienne cette déclaration en forme de manifeste du noyau dur du groupe : « L’objet de la peinture, c’est la peinture elle-même et les tableaux exposés ne se rapportent qu’à eux-mêmes. Ils ne font point appel à un ailleurs (la personnalité de l’artiste, sa biographie, l’histoire de l’art, par exemple). Ils n’offrent point d’échappatoire, car la surface, par les ruptures de formes et de couleurs qui y sont opérées, interdit les projections mentales ou les divagations oniriques du spectateur. La peinture est un fait en soi et c’est sur son terrain que l’on doit poser les problèmes. Il ne s’agit ni d’un retour aux sources, ni de la recherche d’une pureté originelle, mais de la simple mise à nu des éléments picturaux qui constituent le fait pictural. »[4] Pour autant, Claude Briand-Picard ne sombre pas dans le formalisme. Il se tient à l’écart des chapelles et engage un travail qui le force à se concentrer sur la division de la surface, sur le plan et sur le hors-cadre. Ses dessins témoignent de ses recherches et montrent, au-delà de l’influence des expressionnistes abstraits américains, une évidente dette vis-à-vis de Matisse et de sa Porte-fenêtre à Collioure, 1914, tant dans la volupté du choix des couleurs que dans la volonté d’écraser la troisième dimension, la profondeur, pour la ramener à la surface du subjectile. Dans les dessins des années 1972-1974, les plages colorées sont structurées par un barreaudage qui évoque les croisillons d’une fenêtre. À la même époque, Daniel Dezeuze travaille sur ses Rouleaux de bois teintés, Simon Hantaï peint ses premières Tabula et Marc Devade réalise ses grands diptyques en forme de H ou de fenêtre à guillotine… On le voit, Claude Briand-Picard est alors au cœur même de l’ébullition des idées qui visent à la refondation de l’expression plastique. Il s’agit, certes, de relectures, à la mode parisienne, du all-over étasunien,[5] mais avec la récurrence de motifs qui font référence à l’enfermement, thème qui hante les esprits européens en ce début des années 1970 : Samuel Becket vient de publier Le Dépeupleur, Jean Genet est en train d’écrire Le Balcon… Très vite, dès 1975, Claude Briand-Picard s’affranchit de ces modèles. Dans la série des Hors cadre, les plans sont désormais juxtaposés ou superposés, comme autant de fenêtres ouvertes sur des univers apparemment disjoints. Ces dessins anticipent les systèmes de fenêtrage qui apparaîtront, une décennie plus tard, sur les écrans des micro-ordinateurs. Ce qui frappe, dans ces compositions, c’est le soin apporté dans la figuration de la bordure de chacune des fenêtres, complète ou incomplète, mais toujours très présente, comme pour souligner son caractère infranchissable, l’étanchéité des mondes qu’elle enserre. Tout comme chez les premiers cubistes, il est évidemment question, ici, de la multiplicité des points de vue, mais, contrairement à Picasso, à Braque et à leurs suiveurs, le sujet n’est pas unique… En supposant qu’il existât… Le dessin ne montre pas une forme, mais incite le spectateur à adapter son mode de vision pour tenter de découvrir un quelque chose qui, in fine, ne peut être qu’un propos sur le dessin, sur la peinture ou sur l’acte de créer, indépendamment de toute intention de figurer. On pense alors inévitablement au propos de Degas : « Le dessin n’est pas la forme, il est la manière de voir la forme. »[6] Nous sommes en 1975. Claude Briand-Picard n’a pas encore trente ans mais nous avons déjà, dans ces dessins de jeunesse, tous les prémices de cet atelier des voirs[7] dont Antoine Perrot, son futur compère dans l’aventure Ready-made color / La couleur importée, dira : « non pas prendre le monde comme modèle, mais identifier ce qu’il distribue comme moyens d’agir. »[8] Vers la fin des années 1970, Claude Briand-Picard commence à utiliser des feuilles de papier calque comme supports de ses dessins. Les motifs, toujours géométriques, semblent alors flotter dans l’espace. Ils s’affranchissent ainsi de la notion de fond qui constituait la dernière contrainte illusionniste de son travail. Dans les années suivantes, il reviendra parfois à ce support translucide et neutre qui récuse toute tentative d’assimilation de ses œuvres à des modèles classiques. Au terme de cette décennie fondatrice, Claude Briand-Picard a soldé toutes ses dettes envers ses maîtres et leurs théories pour ne retenir que deux composantes essentielles de la création plastique, lesquelles structureront sa pratique jusqu’à nos jours : la relation du corps de l’artiste et du regardeur à l’œuvre et la libération de la couleur et de la forme de leurs carcans traditionnels. Dans les années 1980, ses dessins restent fréquemment liés à sa pratique picturale. Ce sont souvent des études, des essais pour ses peintures. Il en est ainsi, par exemple, de ses feuilles en relation avec sa série Verdaccio figurant un triangle au milieu de la page. Il est significatif que notre artiste se soit intéressé à cette texture verdâtre qui servait de sous-couche aux fresques pour aider à définir les valeurs du motif afin de mieux mettre en valeur les couleurs chaudes. Sa démarche est, ici, du même type que celle qui l’avait incité à recourir au papier calque : se débarrasser du fond et de ses implications naturalistes. Son dessin Sipratic, 1981, marque une étape importante dans son évolution, avec l’introduction d’emballages de récupération, mis à plat et recouverts de peinture acrylique. Il avait été précédé, dès 1980, par une série de dessins à l’acrylique et au pastel sur papier qui mettaient en scène le développement en deux dimensions d’un volume improbable. De façon assez surprenante, ces formes simultanément anguleuses et arrondies évoquaient certaines des esquisses de Matisse pour sa composition monumentale La Danse. Toujours ce souci d’exacerber la frontalité en coupant court à toute velléité d’interprétation perspectiviste. D’autres dessins, dans des techniques variées, continueront à recourir à des emballages aplatis, par exemple Doux comme une caresse, 1982, réalisé en recouvrant de plâtre une boîte, dûment désarticulée, de mouchoirs Kleenex. Pérenniser le jetable… On ne peut s’empêcher de voir ici un pied de nez à la société de consommation,[9] à cette génération kleenex qui émerge alors et se refuse à tout engagement dans la durée. Gitanes, 1982, est prémonitoire des étapes ultérieures de la pratique de Claude-Briand-Picard. C’est un ready-made composé de six paquets de cigarettes, mis à plat et présentés en deux lignes de trois, à touche-touche. L’absence de marque commerciale visible exalte la couleur au détriment de toute autre considération, juste le bleu en contraste avec le blanc. Ready-made et couleur… Nous y reviendrons. Dans la suite des années 1980, les dessins de Claude Briand-Picard multiplient les expériences combinant matériaux de récupération colorés et interventions manuelles. Illustrant cette période, on relèvera, parmi une multitude d’œuvres dans le même esprit, un papier jaune déchiré collé sur une feuille de papier noir de la même dimension, 1983, un rectangle de peinture acrylique bleue au centre d’un papier arraché où subsistent des lambeaux rouges, 1983, une forme géométrique rougeâtre dessinée au pastel sur un papier peint industriel zébré en jaune et blanc, 1984… À partir des années 1990, les dessins de Claude Briand-Picard s’autonomisent et se développent en parallèle avec ses peintures. Les matériaux y prennent une importance grandissante, faisant définitivement éclater le cadre de la feuille conventionnelle. Ses dessins deviennent objets. Il en est ainsi, par exemple, de Grammaire, 1992, couverture, mise à plat, d’un livre de grammaire, d’Orange, 1994, peinture acrylique et tissu sur papier, de Le retour du soleil, 1996, encre de Chine sur des feuilles de journal agrafées et pliées, ou d’Entre golfe et océan, 1997, encre, papiers de récupération, fragments de tissu et de matière plastique sur une feuille de journal… La couleur, brute, y joue un rôle de premier ordre. Certains de ces dessins peuvent prendre des dimensions monumentales, comme celui, sans titre, de 1998, repris en 2005, rassemblant des sacs en papier, avec des interventions à la peinture acrylique, à l’encre et au pastel, d’une dimension de 2 x 2 m. Simultanément, de 1995 à 2000, comme un exutoire à ces explosions de couleurs, Claude Briand-Picard revient au papier calque. Il assemble plusieurs de ces feuilles en les assujettissant avec des zigzags de papier adhésif marron sur leur verso. Les méandres des bandes forment donc des dessins visibles par transparence au recto des feuilles. Des dessins par procuration, en quelque sorte, dans lesquels la main du plasticien n’est pas intervenue directement. Un peu plus tard, conscient que les rubans autocollants se sépareront du calque, il marque leur position, à l’encre de Chine, au recto, de telle façon qu’il sera toujours possible de les repositionner correctement en cas de décollage.[10] Les lignes résultantes semblent flotter dans un univers indéterminé. On peut imaginer des îlots sur un morne océan, des relevés géologiques ou géodésiques, les anfractuosités de falaises rocheuses, les traces de fractures irréparables… La stricte bichromie noir-blanc et l’absence de fond identifiable en font des lignes pures, détachées de tout support… La quintessence du trait… On pense inévitablement aux dessins à la mine de plomb de Pierre Tal-Coat ou à certaines planches gravées de Zoran Mušič. Si ce n’est que, chez notre artiste, la dématérialisation du trait du crayon ou du stylet – ou plutôt sa rematérialisation dans un matériau industriel – crée un effet de distanciation visant à éliminer tout affect… Un dessin porteur de rien d’autre que sa propre matérialité… Il ne s’agit donc pas de représentation, au sens où l’entendait Arthur C. Danto : A representation is something that stands in the place of something else[11]. Les dessins de Claude-Briand-Picard ne se substituent pas à quelque chose d’autre. Ils ne sont même pas œuvre d’art, si l’on s’en tient à l’auteur de The Transfiguration of the Commonplace qui édictait deux conditions cumulatives pour qu’un artefact en soit une : 1) être à propos de quelque chose (to be about something) et 2) donner corps à sa signification (to embody its meaning).[12] Ni l’une ni l’autre ne sont pertinentes pour aborder ces dessins et, plus généralement, toute la production récente de notre artiste. Sauf à considérer que la couleur est ce quelque chose dont l’artiste veut nous entretenir… Plutôt que de se pencher de l’autre côté de l’Atlantique, il faudrait plutôt rattacher la démarche de Claude Briand-Picard à celle de Maurice Denis et de sa célèbre déclaration : « Se rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées. »[13] Ne cherchons donc pas plus loin…Dans les années 1997-1998, Claude Briand-Picard exploite des pages du quotidien Ouest-France. Il y découpe les illustrations, ne conservant que les pavés contenant du texte, qu’il macule alors avec de l’encre de Chine. Les doubles feuillets sont alors assemblés et présentés au mur en bloc ou de façon linéaire. Les parties évidées révèlent la blancheur de la cimaise et produisent ainsi un dessin dont la logique n’est pas celle de l’artiste mais celle des aléas de la mise en page du journal.[14] Peut-être peut-on aussi lire ces œuvres comme une réflexion sur la vacuité des informations qui nous assaillent et finissent pas se fondre dans une grisaille ouvrant des fenêtres, des perspectives sur… le vide… Au début des années 2000, Claude Briand-Picard et Antoine Perrot, formalisant ce qui était latent dans leurs travaux respectifs depuis quelques années, fondent le mouvement Ready-made color / La couleur importée.[15] Il s’agit d’un processus d’appropriation et de déplacement d’objets colorés industriels qui contribuent à notre environnement quotidien. Leur présentation dans un lieu d’exposition remet en cause les normes et les codes de la peinture abstraite et pose la question de l’existence d’un art dans un monde entièrement formaté par une esthétique industrielle et par la production de masse qui rendent difficile une certaine indépendance ou autonomie de la perception. Il ne s’agit donc pas de manifestations d’exercices futiles ou ironiques de rapins en panne d’inspiration ou en mal de reconnaissance, mais d’actes profondément libérateurs, libertaires, iconoclastes. Antoine Perrot le résume ainsi : « Des couleurs artificielles qui visent au commun, voilà sans doute leur vulgarité. Perçues comme une matière artificielle, elles sont généralement aliénées aux matériaux qu’elles colorent, ou aux usages auxquels elles sont destinées. Et c’est dans cette fusion qu’elles participent, au même titre que les matériaux, à l’invention même des formes. Fortement ancrées et reconnaissables dans toute une gamme de matériaux et de produits de consommation, elles jouent le rôle d’une adresse au regard qui déclenche le processus de création. Elles imposent leur présence, ainsi que les contraintes liées aux matériaux auxquels elles sont associées, avant même que l’œuvre soit conçue. »[16] Claude Briand-Picard recourt alors de façon systématique à des matériaux manufacturés mais leur insuffle, par ses traitements, les traces d’une présence prégnante bien qu’immatérielle. Dans une démarche, délibérément ludique, il enchaîne, non sans une certaine dose d’humour et d’ironie, appropriation, détournement puis réhabilitation – voire transfiguration – du banal, redéfinissant ainsi un autre mode de relation du corps de l’artiste à l’œuvre en gestation. Il altère et redéfinit également, de façon tout aussi radicale, la relation du corps du spectateur à l’œuvre, l’engageant dans une démarche inverse de celle de l’artiste : de la délectation visuelle à la prise de conscience de la banalité des matériaux constitutifs. Il réalise alors ces immenses tondos à partir d’emballages en matière plastique froissés et thermocollés au fer à repasser. Ce sont des peintures, dans la terminologie de l’artiste, mais leurs déclinaisons en petit format sont, pour lui, des dessins. Ils ne sont pas circulaires mais affectent des formes irrégulières, plus libres. Ils peuvent être d’une extrême simplicité, comme Nuages, 2005, où l’emballage se réduit à des rayures blanches et bleues, ou plus complexes, comme dans Éditeurs, 2015, où les inscriptions figurant en noir sur le sac blanc sont anamorphosées pour créer les signes d’une nouvelle langue, plus idéogrammatique qu’alphabétique. Dans Division, 2015, Claude Briand-Picard coupe ou déchire une feuille de papier et la réassemble, la raboute, avec des bandes adhésives en matière plastique. Certains des adhésifs sont fixés derrière la feuille et leur présence notée, au verso, par de l’encre de Chine. C’est donc la nécessité intérieure de recoller les morceaux séparés qui crée, ici, le dessin. Dans Gris, 2016, l’artiste utilise des rouleaux de plastique autocollant rouges et blancs dont des fragments sont fixés sur un support en matière plastique, de même nature que les morceaux collés. Le support peut être coupé ou déchiré, les bandes collantes masquant les déchirures pour ne laisser place qu’à des effets de brillance et de reflets. Dans Contact, 2017, des tickets de caisse sont assemblés puis chauffés avec un fer, ce qui fait ressortir l’encre contenue dans leur papier, laquelle recouvre alors la surface, sans autre intervention extérieure. Alors que, dans ses peintures, Claude Briand-Picard s’en tient, en général, aux principes rigoureux théorisés avec Antoine Perrot, refusant tout élément qui ne soit pas un objet manufacturé préexistant, ses dessins relèvent de plus en plus souvent du ready-made color assisté, si l’on se réfère à la terminologie duchampienne. Les interventions manuelles, d’abord timides, deviennent de plus en plus significatives. Ainsi, une œuvre sans titre de 2001 se réduit à sept housses pour des vêtements et leur cintre tous colorés au pastel. Une œuvre de 2009 reprise en 2013, Graphismes, tout dessin qu’elle soit, se présente en volume avec des dimensions imposantes : 210 x 170 x 40 cm… Pour la réaliser, l’artiste a tracé des lignes à l’encre noire sur des sachets en matière plastique, puis les a thermocollés. L’effet du chauffage provoque la déformation des lignes, la rétractation du matériau, générant une sorte de cartographie improbable, en trois dimensions, comme on peut en voir au Musée des Plans-reliefs, à l’Hôtel des Invalides. Dans Albeniz, 2012, des bouts des cotons-tiges sont teintés à l’encre rouge. Ils ont servi à dessiner une série des lignes verticales qui se développent comme une herse dont la rangée de bâtonnets manufacturés serait l’élément structurant… Plus généralement, dans des dessins de cette série, Claude Briand-Picard essaie de tracer des lignes avec divers objets qui n’ont pas été conçus à cet effet – bâtonnets ouatés, branches ou feuilles d’arbre, coquilles d’huître… – puis colle l’outil de fortune utilisé sur les traits qu’il a contribué à générer. Avant de conclure, il serait injuste de ne pas évoquer les dessins en trois dimensions de Claude Briand-Picard. Le terme paraît insolite, mais ne l’est pas tant que cela chez un artiste qui produit bien des peintures tridimensionnelles. Ses Cordes, produites dans les années 2010, sont constituées à partir de petits segments colorés de cordes à sauter enfilés comme des perles sur un fil. Leur structure linéaire se développe dans l’espace selon un plan qui semble concerté mais dont la logique échappe au spectateur. On n’y trouve effectivement aucune redondance comme on pourrait en voir chez les créateurs d’arabesques. Juste un propos rigoureux, d’une logique inflexible, mais dont les tenants et les aboutissants demeurent mystérieux. Il ne s’agit certainement pas de créer un volume, virtuel ou réel, comme le feraient les structures fil de fer de certains adeptes d’une forme d’illusionnisme. La couleur, qui ne résulte que d’une nécessité interne, inhérente à la nature du matériau utilisé, est là pour nous en dissuader. Peut-être faut-il considérer ces dessins spatiaux comme des générateurs de dessins plus conventionnels. Ils projettent en effet des ombres changeantes selon l’angle d’incidence de la lumière et la position de l’observateur. Ils sont ainsi porteurs d’une quatrième dimension, temporelle, qui intègre le mouvement, non pas à la manière des artistes de la mouvance luminocinétique, mais de façon plus indirecte, plus subtile, laissant, malgré la détermination de leur conception, la plus grande part d’initiative à l’observateur. On pense à ce que Karlfried Graf Dürckheim écrivait de la sculpture : « Ce que nous montre […] le sculpteur n’est pas ce qu’on voit autour de nous. Ce que nous voyons voile la profondeur qui est à l’origine de la forme. […] L’artiste dévoile la profondeur. C’est parce qu’il prend du recul par rapport au visible qu’il est proche de l’invisible. »[17] On le voit, la pratique du dessin n’est, chez Claude Briand-Picard, jamais un exercice anodin ni futile. Elle répond à ce qu’Alberto Giacometti déclarait volontiers : « Le dessin est la base de tout. »[18] Plus encore faut-il peut-être y voir un écho de cette lutte que Baudelaire évoquait : « Le dessin est une lutte entre la nature et l’artiste. Il ne s’agit pas pour lui de copier, mais d’interpréter. »[19] Sachant que la nature ne serait pas, ici, celle qui nous environne mais l’univers intime, irrévélé et secret du créateur. Le dessin ne serait-il donc que le produit d’un combat que l’artiste mène contre lui-même ? Louis Doucet, août 2017

[1] Cité par Henri Delaborde in Pensées d’Ingres, 1870.

|

|

Quelques acquisitions récentes |

|

|

|

|

|

À ne pas rater... |

|

|

|

|

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2017

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre – Ne plus recevoir la lettre