|

Le poil à gratter…

|

|

Élissa Marchal – |

|

|

|

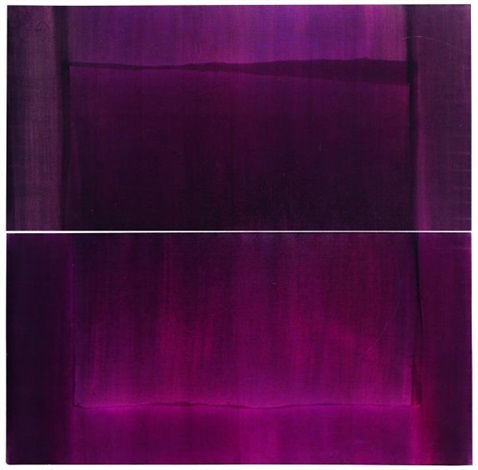

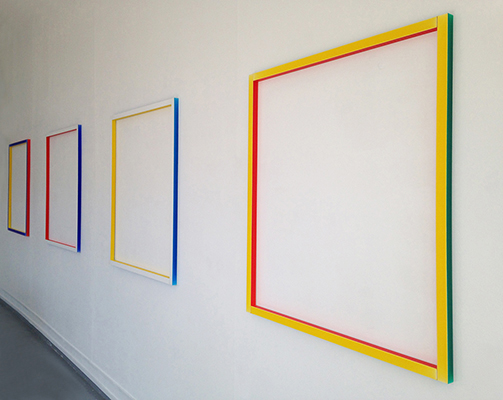

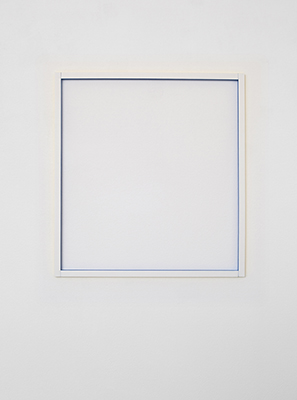

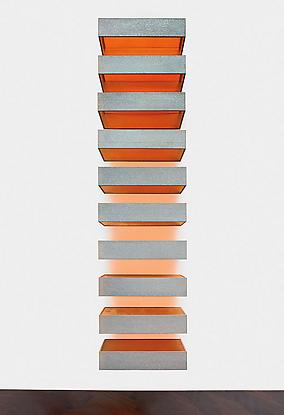

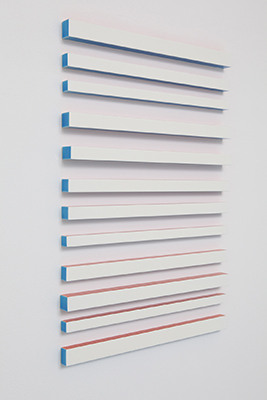

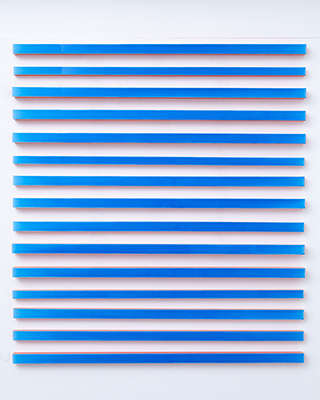

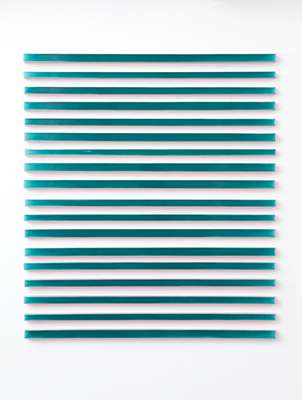

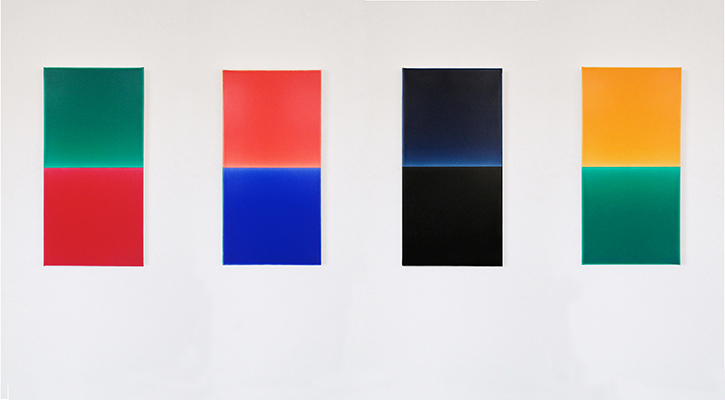

Matière, support, surface, espace, couleur, lumière, ligne droite sont les ingrédients de l’admirable alchimie à laquelle se livre Élissa Marchal. Son travail trouve ses sources chez Vladimir Tatline, Wassily Kandinsky, Ad Reinhardt, Dan Flavin, Donald Judd, Mark Rothko et chez beaucoup d’autres encore, mais s’en libère pour nous proposer des pièces d’une rare originalité. Elle procède par séries, dont elle essaie d’épuiser toutes les ressources avant de passer à la suivante. Après les Sédimentations, les Assemblages et les Structures,[1] elle travaille désormais simultanément sur trois nouvelles séries : les Cadres, les Jalousies et les Horizons. Élissa Marchal se définit comme peintre, mais, fort étrangement, ses matériaux de base sont des lignes. Lignes colorées, certes, mais uniquement des lignes droites, strictement horizontales ou verticales, à l’exclusion de toute oblique, comme l’imposait Piet Mondrian, en conflit, sur ce point, à partir de 1925, avec son ancien complice en constructivisme Theo van Doesburg. On pourrait donc la qualifier de dessinatrice, mais les choses ne sont pas aussi simples, car ses lignes sont, de fait, des peintures. Ce sont des tasseaux de bois, couverts de blanc ou de couleurs vives sur toutes leurs faces. La couleur est homogène, uniforme, lisse et vernie mais sa luminosité est légèrement dégradée aux abords de leurs arêtes, pour échapper à la banalité, leur ôter de la gravité et les faire vibrer. Ce fini soigneux, que l’artiste a mis au point au terme de longues expérimentations, est obtenu en laissant couler la peinture sur son support. Il en résulte des objets dont l’aspect précieux peut évoquer de délicates porcelaines chinoises. De ce point de vue, Élissa Marchal serait donc bien peintre, comme elle le revendique, mais une peintre sans pinceau. Nous voici dont confrontés au premier des nombreux paradoxes des œuvres d’Élissa Marchal. Ni dessins ni peintures mais les deux à la fois tout en s’affranchissant des caractéristiques de ces deux techniques. Chez elle, la peinture contribue à donner naissance à des lignes qui servent d’éléments de construction de dessins – puisque ce sont des assemblages de lignes – qui n’en sont pourtant pas, lesquels jouent à créer des pièces – notamment les Cadres – qui s’affichent comme peintures mais n’ont, au premier abord, aucune des caractéristiques habituellement attachées à ce médium… La peinture au cœur de la ligne, constitutive d’une peinture qui n’en est pas une mais joue à l’être. Nous sommes ici face à un de ces processus d’emboîtement conceptuel dont l’artiste est friande. * * * Dans les Cadres, le centre du rectangle est vide, montrant le blanc du mur, lequel n’est plus vraiment blanc puisque les couleurs des faces latérales des tasseaux vibrent, se réverbèrent et contaminent la surface qui les porte, un peu à la façon dont les néons de Dan Flavin meublent le vide qu’ils délimitent. Le mur, blanc, n’est pas ressenti comme tel et la perception colorée varie au cours de la journée ou selon l’angle sous lequel on observe les pièces. Le cadre, habituellement censé cerner une peinture, n’est donc plus qu’un attrape-regard trompeur et se confond avec l’œuvre elle-même. On attribue à Boris Vian le propos suivant : « N’importe quel objet peut être un objet d’art pour peu qu’on l’entoure d’un cadre. » Dans le cas d’Élissa Marchal, l’objet encadré est le vide, un non-objet. Traditionnellement, quand on retire le cadre d’une peinture, cette dernière subsiste en tant qu’objet, sans avoir perdu quoi que ce soit de sa nature. Chez notre artiste, le retrait du cadre entraîne, ipso facto, la dissolution de l’œuvre, du tableau, de la peinture, son anéantissement… La démarche d’Élissa s’inscrit dans la descendance de Francis Picabia et de sa Danse de Saint-Guy (Tabac-Rat), 1919, dans laquelle le cadre, vieillot, enserre un tableau qui se réduit à quelques ficelles tendues, suspendant dans le vide trois fragments de carton portant quelques inscriptions. Dans cette composition, le retrait du cadre provoquerait la destruction de l’œuvre mais laisserait quand même quelques résidus matériels. Chez Élissa Marchal, pas de scories… L’objet est simultanément présent et immatériel et, ce, sans recourir à des dispositifs technologiques comme dans les hologrammes ou avec les tubes luminescents de Dan Flavin. Le vide se mue en espace – en écran ? – de projection d’une couleur peinte mais invisible au premier regard. Élissa Marchal aime faire référence à Marc Devade et à son geste de la couleur qui prend possession du support : « En réalité, dans le processus pictural, [la] forme ou [l]es formes, [l]e dessin est second […] Le geste de la couleur abolit les formes, les secondarise, mais elles sont posées pour que s’impose encore plus la couleur. En fait je ne pars pas d’une forme ou d’un dessin, je pars de l’infinité des couleurs pour transcender le dessin, les formes toujours déjà là. Le dessin fait le vide où s’illumine les couleurs, qui du même geste produisent un forçage du cadre et du support, passent à travers. Le dessin n’est pas une méthode de la couleur pour la couleur mais la marque de son exode. »[2] Dans sa volonté de modifier la hiérarchie entre le cadre et l’objet encadré, Élissa Marchal se penche de nouveau sur la problématique du contenant et du contenu, de l’emboîtant et de l’emboîté. Le cadre, seul élément rescapé du métier plurimillénaire de la peinture, circonscrit et délimite l’image qu’il génère lui-même. Il est donc autosuffisant et n’a, contrairement à la tradition, aucun besoin d’un artéfact préexistant – emboîtable – pour justifier son existence et jouer son rôle emboîtant. Le cadre est donc simultanément tableau et bordure de celui-ci, sans qu’il soit possible de dissocier ces fonctions sans détruire l’ensemble. Abolissant l’opposition traditionnelle entre fond et forme, Élissa Marchal met aussi en évidence un grand nombre d’oppositions dialectiques qui touchent à l’essence même de la peinture : entre vide et plein, entre contenant et contenu, entre matériel et immatériel, entre visible et invisible, entre devant et derrière, entre transparence et opacité… Le tout avec une dimension dynamique, puisque l’aspect de l’œuvre change selon la position du spectateur, ses déplacements, l’intensité, l’angle d’incidence et la qualité de la lumière ambiante… Dans les Cadres, comme dans toutes ses productions, Élissa Marchal remet donc en cause les phénomènes de perception, jouant sur les notions de visibilité et d’invisibilité. Par le biais des vibrations de la couleur et de leurs interférences, elle donne un mouvement qui confère une présence au vide et s’attache à créer un nouvel espace mental, bien au-delà du simple visible. * * * Dans les Jalousies, c’est plus aux Stacks de Donald Judd qu’à Dan Flavin que l’on pense. Il y a cependant une différence essentielle entre l’aîné et la cadette. Là où le premier s’attache à empiler ses caissons avec une régularité parfaite, la seconde recourt à des tasseaux qui sont, certes, tous de même longueur mais de sections différentes et sont empilés avec des espacements irréguliers, créant des rythmes subtils. Chez l’un comme chez l’autre, la couleur se réverbère sur la paroi, incitant l’observateur à se concentrer sur ce qui se trouve entre les caissons ou les tasseaux. Les tasseaux d’Élissa Marchal jouent donc ici le rôle des lamelles de cette jalousie, à travers laquelle le spectateur est invité à se muer en voyeur pour tenter de découvrir un intérieur insaisissable. Le parallèle avec La Jalousie, 1957, roman d’Alain Robbe-Grillet s’impose. L’auteur joue sur le double sens du mot jalousie qui est simultanément un sentiment, celui qu’éprouve le narrateur pour A. sa femme, une passion qui « rien jamais ne s’efface »[3], et le store à lames qui permet de regarder vers l’extérieur et, sous condition d’une certaine inclinaison des lames, de l’extérieur vers l’intérieur. Lorsqu’elles sont relevées à la verticale, « on ne voit plus rien »[4] ni dans un sens ni dans l’autre. Chez le romancier comme chez la peintre, il est question de vision, d’intérieur et d’extérieur et de la limite entre ces deux espaces. Toute l’histoire se déroule dans ce vide, entre deux lames ou deux tasseaux, dans ce vide peuplé par la narration, chez l’un, et par la réverbération des couleurs, chez l’autre. Dans ses Jalousies, Élissa Marchal, comble donc de nouveau un manque manifeste par un plein immatériel, une absence patente par une présence incorporelle. Le vide des intervalles, fragments de mur blanc irradié par la réverbération de la couleur peinte sur les faces des tasseaux perpendiculaires au mur, remet simultanément en question les limites et l’objet du tableau. Les limites, car le halo lumineux est difficilement cernable. Il semble flotter au plan de contact, de tangence de deux univers : celui, extérieur, du spectateur et celui, intérieur, de la logique de sa construction. L’objet, parce que ces œuvres mettent en évidence la subjectivité de la perception des couleurs et de leurs effets, sapant ainsi toute tentative de justification rationnelle, a priori ou a posteriori, de leur essence et de leur raison d’être. Si l’on doit trouver un point d’ancrage de ces Jalousies dans la tradition picturale occidentale, peut-être faut-il se pencher sur leur verticalité, sur leur apparence de luxueux espalier de gymnastique. Elles se rattacheraient alors à la longue lignée des figurations de l’échelle de Jacob, le bas enraciné dans les réalités terrestres et le haut touchant au domaine du divin. Ce rythme ascendant est fondamental. Pour s’en convaincre, il suffit de faire tourner de 90° l’image d’une de ces compositions. Devenus verticaux, les tasseaux perdent l’essentiel de leur attraction, de leur rôle de piège du regard. C’est donc à un double mouvement que les Jalousies soumettent le spectateur. De l’avant vers l’arrière et de l’arrière vers l’avant pour essayer d’en pénétrer les interstices, de passer de l’autre côté du miroir virtuel qu’est le mur blanc… De bas en haut et de haut en bas pour prendre ses distances avec des pulsions voyeuristes et renouer avec une certaine forme de transcendance. * * * S’il fallait continuer à cultiver des parallèles avec l’art étasunien, les Horizons d’Élissa Marchal seraient à rapprocher des compositions de la maturité de Mark Rothko, comme son Number 12, 1949. Pour les deux artistes, la couleur s’affranchit de la forme et devient l’unique objet de vision. Tous deux « déplace[nt] sciemment le centre d’intérêt : acte de voir et non plus acte de comprendre. »[5] Les Horizons sont en deux dimensions. Dans cette série de toiles, deux rectangles de couleurs différentes – contrastées ou voisines – et de dimensions égales sont étagés verticalement sur une toile. Le fini est impeccable, lisse, presque réfléchissant… Dans chaque rectangle, l’intensité lumineuse de la couleur décroît quand elle s’approche de ses bords extérieurs et horizontaux. Un halo lumineux se crée alors à la jonction entre les deux plages, générant, malgré le minimalisme de la démarche de l’artiste, une profondeur quasiment illusionniste. La ligne de séparation des deux surfaces colorées se comporte alors comme la ligne d’horizon d’un improbable paysage. Une ligne apparemment en creux d’où sourd une aura lumineuse. Alors que, dans les Cadres et les Jalousies, la lumière jaillit de la réverbération de la couleur sur le mur blanc, dans les Horizons, elle surgit d’un vide, de là où la peinture s’est retirée. Cette ligne-lumière et son halo sont plus ou moins visibles selon la luminosité environnante. Elle impose un effort perceptif de la part du spectateur. Elle est cet horizon qui « souligne l’infini », comme se plaisait à le dire Victor Hugo. Les lois de la physique traditionnelle voudraient que les deux masses colorées juxtaposées s’attirent, mais la lumière, suintant du mince sillon lumineux qui les sépare, provoque l’effet contraire. Il repousse les deux formes. L’équilibre de l’ensemble résulte ainsi de la conjonction de ces deux forces antagonistes : attraction et répulsion. Plus qu’une métaphore de l’écriture, cette ligne de séparation est donc une frontière, dans le plein sens de ce terme : un entre-deux, un inframince[6] qui peut unir ou diviser, selon les circonstances, selon ce que l’on veut en faire… En notre époque où il est si souvent question de frontières, de leur ouverture ou de leur fermeture, le message d’Élissa Marchal ne manque pas de pertinence… Louis Doucet, juillet 2017 |

|

Quelques acquisitions récentes |

|

|

|

|

|

À ne pas rater... |

|

|

|

|

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2017

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre – Ne plus recevoir la lettre