|

Le poil à gratter…

|

|

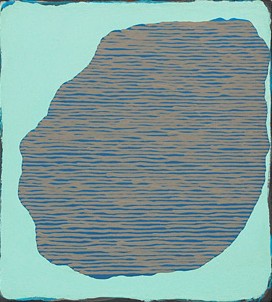

Claire Colin-Collin |

|

|

|

Une sage lenteur a raison de la hâte. Après plusieurs décennies lors desquelles elle a été déclarée moribonde, agonisante, voire morte, la peinture jouit d’un évident retour en grâce. Elle renaît essentiellement à travers des propositions figuratives, le plus souvent empreintes d’expressionnisme, ou, plus rarement, dans des propositions qui renouent avec une forme de constructivisme ou de minimalisme. Dans ce contexte renaissant, la démarche de Claire Colin-Collin est des plus singulières. Car Claire Colin-Collin peint et sa peinture n’est pas figurative, au sens où on l’entend traditionnellement. Elle est gestuelle mais n’a rien à voir avec la rapidité de la gesticulation automatiste des tenants de ce mode d’expression quasiment éjaculatoire et désormais bien démodé. De fait, Claire Colin-Collin peint un geste, un geste primaire, personnel et unique, véritable signature de l’individualité de l’artiste. Ne déclare-t-elle pas : « Je vois la peinture comme une façon de dévoiler le geste qu’on serait seul à faire, comme si chacun avait un geste unique. »[2] Ce geste, lentement apprivoisé et répété, dans ce qui pourrait relever d’un rituel, d’une liturgie privée, engendre une forme, globalement circulaire, parfois traversée par un trait, placée au centre de la toile. Il y aurait quelque chose, de vain, d’absurde dans cet exercice si l’on ne se souvenait pas de ce que Sartre a écrit : « Un geste, un événement dans le petit monde colorié des hommes n’est jamais absurde que relativement : par rapport aux circonstances qui l’accompagnent. »[3] Ou bien de ce que Valéry disait du geste de l’orateur, facilement transposable à celui du peintre : « Les gestes de l’orateur sont des métaphores. »[4] Métaphore de quoi ? L’artiste nous apporte la réponse. « Chaque peinture est un acte qui prend forme. […] La peinture est un lieu où le corps peut se révéler. […] La peinture porte le corps qui la fait. […] La peinture dénude le corps »[5] On ne peut être plus explicite. Malgré ses dénégations – « le sujet de mes toiles est l’absence, l’absence de sujet, de figure »[6] – les œuvres de Claire Colin-Collin ne seraient donc que le reflet spéculaire de son propre corps. De la pratique séculaire de cet art, elles héritent de la claire distinction entre un fond, plutôt uniforme mais non pas neutre, et une forme, centrée et frontale, qui se présente devant lui. Il y a donc un devant et un derrière, sans qu’il soit pour autant question de lévitation car, bien que sans arrimage visible avec ce qui pourrait être un sol, la forme ne flotte pas. Elle impose sa présence, forte, incontournable, presque intimidante, comme l’est celle des Otages de Fautrier ou la chair du Bœuf écorché de Rembrandt. Nous sommes ici, de toute évidence, devant le témoignage d’un combat de l’artiste avec la matière picturale. Un corps-à-corps dont ni l’un ni l’autre ne sont ressortis indemnes. Dans cette lutte, le corps peut se réduire à sa main ou à son bras, devenu agent délégué de la personne du créateur. Il est d’ailleurs significatif que l’expression corps-à-corps se traduit par hand-to-hand ou mano a mano, respectivement en anglais, et espagnol, expressions qui réduisent le corps à sa main, mais par ręka w rękę ou рукопашный , littéralement bras-à-bras, en polonais ou en russe, et Mann gegen Mann ou man tegen man soit humain contre humain, en allemand ou en néerlandais. Les Latins[7] réduiraient donc le corps à sa main, les Slaves à son bras, alors que les Germains lui conserveraient son intégrité. Les châssis des peintures de Claire Colin-Collin reflètent ces différents niveaux d’engagement, car ils ont, de la plus petite à la plus grande, la dimension du rayon d’action de son poignet, de son avant-bras, de son bras ou de son corps tout entier. La forme offerte au regard affecte celle d’un cercle, plus au mois régulier, toujours centré. On peut y voir une réminiscence d’un zéro, symbole introduit en Occident par les Arabes au VIIIe siècle de notre ère. C’est aussi, dans l’écriture coréenne, le ㅇ, le jamo dénotant la consonne vide. À l’opposé, on peut y lire la moitié du symbole dénotant l’infini, ∞, ou bien encore le serpent qui se mord la queue, l’οὐροϐóρος qui chez les Égyptiens puis les Grecs antiques figurait le cycle du temps et de l’éternité mais aussi se présentait, parfois, comme symbole d’autodestruction, d’anéantissement. Éternité et néant, vacuité et plénitude… Toute la séduisante ambivalence de la peinture de Claire Colin-Collin se situe dans cette perpétuelle tension dialectique. Ladite forme peut être pleine, creuse, sagement quadrillée, voluptueusement tapissée d’entrelacs chamarrés ou nerveusement remplie de masses où la marque de la brosse reste délibérément visible. Le fond, lui, n’affecte qu’une neutralité de façade. À bien le regarder, on découvre rapidement qu’il est plus maçonné que peint, même si sa texture reste souvent fluide et, parfois, presque diaphane ou opalescente. C’est un véritable palimpseste. L’artiste déclare volontiers : « sous mes peintures que je présente, qui sont visibles, il y a des dizaines et des dizaines de peintures invisibles. »[8] Chez Claire Colin-Collin, la peinture est affaire de recouvrement, de disparition et de réapparition. Dans une démarche autoréflexive, la matière disparaît tout en apparaissant, se recouvre et se découvre elle-même. Le fond se comporte comme un rideau mettant en avant le sujet, devant lui, mais aussi dissimulant, derrière lui, tout un échafaudage qui n’est autre que la propre histoire de la genèse de l’œuvre. On voudrait pouvoir retrouver la présence rendue invisible des peintures sous-jacentes, écarter le rideau et, peut-être y découvrir, dans une sublime mise en abîme, la figure du peintre en train de réaliser son œuvre, comme dans Les Ménines de Velázquez. Le parallèle avec le grand maître espagnol n’est d’ailleurs pas dénué de sens car la palette de Claire Colin-Collin doit beaucoup à celle des artistes du siècle d’or de la peinture ibérique, dont Manet s’inspira durablement. On comprend alors pleinement la démarche de l’artiste qui, dans sa grande fresque murale de la chapelle Saint-Tugdual en Quistinic, en 2016, a réussi à donner l’illusion de déchirures entaillées dans le mur pour tenter de révéler une probable peinture originelle chaulée au XVIe siècle, lors de la contre-réforme tridentine. Mais ces scarifications ne sont que des trompe-l’œil. Ce ne sont que les marques des dessins de l’épiderme de la paume de la main de l’artiste, démesurément agrandie, comme pour s’approprier le mur, à l’instar des mains négatives du Pech Merle, ou, plus simplement affirmer la présence du créateur et celle de sa peinture en tant qu’unique objet de contemplation. Les peintures de Claire Colin-Collin s’imposent avec une justesse qui semble naturelle, spontanée. Leur genèse n’est pourtant pas simple. L’artiste aime à montrer, dans un coin de son laboratoire, des empilements de toiles qui, dans une sorte de purgatoire, attendent une intervention, qui viendra ou ne viendra pas. Ces peintures ne manquent pas d’intérêt mais, quand on les compare avec celles réputées achevées, dignes de sortir de l’atelier, juste à côté d’elles, leur incomplétude devient patente, criante. Et pourtant, on ne saurait dire ce qui leur manque ou ce qu’elles ont en trop. Il faut, selon l’expression de l’artiste, qu’elles marinent longuement sur le chantier avant de sortir au grand air. Et la marinade peut durer une éternité, se traduire par un effacement, par un recouvrement total ou partiel de la surface, par des repentirs innombrables, par des empilements de sous-couches… jusqu’à ce que vienne le moment de grâce où tout tient avec cette évidence naturelle qui ne doit rien au hasard… Il y a donc de l’artisan, chez Claire Colin-Collin, et, comme chez tout artisan, le temps joue un rôle de prime importance. Nous sommes ici face à une sorte d’aristocratie du fait main que Théognis de Mégare, grand aristocrate de la pensée présocratique, louait à juste titre. La question de la durée de la peinture est centrale dans le propos de notre artiste. On y discerne un éloge de la lenteur, à contre-courant de la folie de la rapidité qui caractérise notre monde contemporain, comme un écho au propos de Rivarol : « La rapidité est sublime et la lenteur majestueuse. »[9] Qui dit temps dit mémoire et oubli. Il est aussi question de ceci dans les peintures de Claire Colin-Collin. L’artiste a fait sienne la sentence de Kundera « le degré de la vitesse est directement proportionnel à l’intensité de l’oubli »[10]. Elle a définitivement opté pour la faible vitesse et, partant, pour la culture d’une forme de persistance mémorielle qui n’a cependant rien de nostalgique. Dans ses œuvres, alternent donc disparition et désir de permanence, dans une forme d’éternité dont elle est profondément habitée. Louis Doucet, décembre 2017

[1] In Fragments, VIe siècle avec J.-C.

|

|

Alain Rivière-Lecœur – Chairs de pierre |

|

|

|

Après ses Chairs de terre, Alain Rivière-Lecœur en vient à des Chairs de pierre. Le principe reste le même : couvrir la peau de modèles nus de matière minérale et les assembler pour réaliser de véritables sculptures vivantes qui sont alors photographiées. Cependant, la comparaison s’arrête ici, tant les nouvelles œuvres diffèrent des précédentes. Dans les premières, les corps étaient multipliés, d’une exubérance extravertie et d’une couleur chaude. Dans les secondes, ils sont isolés ou en couple, contraints à une forme de repli sur eux-mêmes et colorés dans des camaïeux de gris. Dans cette nouvelle série, on peut imaginer une forme de régression psychanalytique vers un état de conscience que l’artiste n’hésite pas à qualifier de primal. Il s’agirait donc, ici, de la reviviscence corporelle et psychologique d’un traumatisme ancien. Et ce traumatisme ne peut être que celui de la naissance. Les cavités minérales où les corps nus sont recroquevillés ne seraient donc que des poches amniotiques dans lesquelles les personnages sont prostrés en position fœtale. On y détecte même des cas de gémellité, anatomiquement inexacts, mais plastiquement convaincants, touchants... Dans les compositions où les corps se détendent, on les imagine chercher, les yeux clos, une issue, dans un processus qui n’est autre que celui d’une improbable parturition. La pierre enfanterait des humains, comme dans l’antique mythe de Deucalion et Pyrrha. Prométhée n’est pas loin, non plus, non pas le voleur de feu, mais le Titan enchaîné à son rocher des montagnes du Caucase, avec lequel il finit par se confondre. Il y a aussi une forme de régression historique en ce que l’artiste nous renvoie désormais vers des temps préhistoriques quand les humains s’abritaient dans des cavernes ou dans des anfractuosités rupestres. Les marques sur les corps évoquent alors les ocelles qui ornent les silhouettes d’animaux figurant sur certaines fresques pariétales. On peut également y voir un mécanisme mimétique qui, à l’instar de celui du caméléon, fusionne les corps avec leur environnement pour les rendre indiscernables pour les prédateurs. Car, de toute évidence, ces corps ne sont pas conquérants. Ils sont faibles, fragiles, malgré leur aspect minéral, et éprouvent le besoin de se protéger. Dans certaines compositions, les sujets se muent en spéléologues coincés dans des cheminées sans issue et sans possibilité de retour en arrière. Ils sont immobilisés pour l’éternité et commencent à montrer des signes de fossilisation. En matière d’ancrage plastique, les références baroques et rococos qui caractérisaient la construction des Chairs de terre font désormais place à des modèles de la Renaissance italienne. On ne peut s’empêcher d’établir un parallèle avec la Création d’Adam de la fresque de Michel-Ange dans la partie centrale de la voûte de la chapelle Sixtine du Vatican. Même s’il n’est pas tatoué, comme chez Alain Rivière-Lecœur, le personnage d’Adam repose sur un lit en pierre, dont il semble émerger et dont la texture, la couleur et la structure sont semblables à celle des masses rocheuses de notre artiste. Dans ses Chairs de terre, Alain Rivière-Lecœur menait une réflexion en forme de vanité sur les fins dernières, sur le retour du corps à sa poussière originelle. Dans ses Chairs de pierre, c’est vers la genèse humaine, vers l’émergence du corps depuis la cendre, qu’il nous projette, dans un mouvement inverse du précédent. Mais, il faut le comprendre, il ne s’agit que de deux points d’un cycle éternel, celui de la résurrection, de la renaissance, que Klopstock a si bien exprimé dans son ode Auferstehung, sublimement mise en musique par Mahler dans le dernier mouvement de sa IIe Symphonie : Auferstehen, ja auferstehen wirst du, Et ce bref repos, cette pause, ce calme, cette retraite – cette kurze Ruhe aux multiples sens – est justement ce que l’artiste nous invite à méditer entre ses deux séries. Louis Doucet, décembre 2017 |

|

Quelques acquisitions récentes |

|

|

|

|

|

À ne pas rater... |

|

|

|

Espace d’art Chaillioux Fresnes 94

|

|

|

|

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2018

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre – Ne plus recevoir la lettre