|

Le poil à gratter…

|

|

Confinement, huis-clos… |

|

|

|

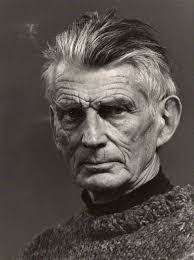

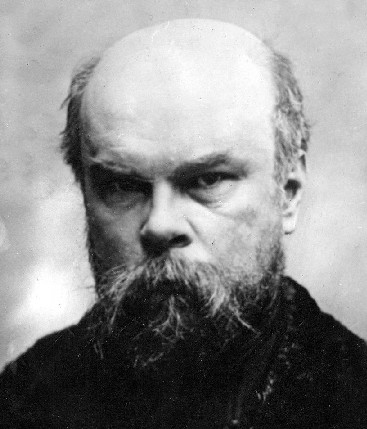

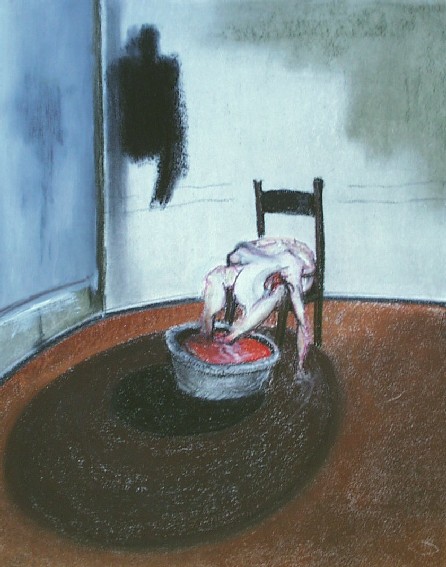

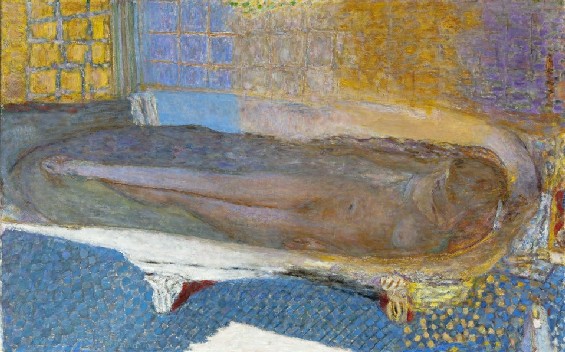

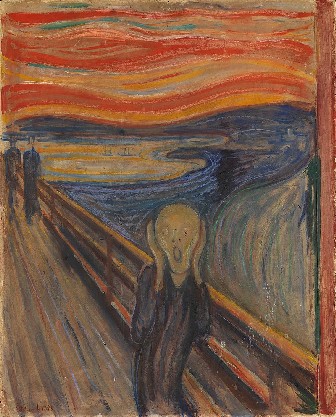

Séjour où des corps vont cherchant chacun son dépeupleur. Quand le confinement est devenu le lot de presque la moitié de l’Humanité, le temps est venu de s’interroger sur la façon dont les artistes rendent compte de cette contrainte. Cet exercice vise peut-être à exorciser le risque que Xavier Gorce met en évidence dans un des dessins de sa série Les indégivrables. Un de ses pingouins, seul, à la dérive sur un bloc de glace, désabusé, déclare : « L’occasion de se rencontrer soi-même, me disais-je… et je m’aperçois que je suis vide. » De fait, les poètes et les littérateurs sont les plus nombreux à nous faire partager l’expérience du renfermement, qu’ils aient eux-mêmes subi cette épreuve ou qu’ils nous en rendent compte dans leurs écrits. Parmi les premiers, viennent à l’esprit Verlaine, depuis la cellule de sa prison à Bruxelles : Parmi les seconds, on ne peut échapper à l’évocation de la pièce Huis-clos, 1943 de Jean-Paul Sartre, mais c’est un autre auteur qui me semble décrire au plus haut point la situation que nous vivons aujourd’hui. Il s’agit de Samuel Beckett et de son texte, Le dépeupleur, de 1965-1970, qui connut huit versions successives : « […] C’est l’intérieur d’un cylindre surbaissé ayant cinquante mètres de pourtour et seize de haut pour l’harmonie. Lumière. Sa faiblesse. Son jaune. Son omniprésence comme si les quelque quatre-vingt mille centimètres carrés de surface totale émettaient chacun sa lueur. Le halètement qui l’agite. Il s’arrête de loin en loin tel un souffle sur sa fin. Tous se figent alors. Leur séjour va peut-être finir. Au bout de quelques secondes tout reprend. Conséquences de cette lumière pour l’œil qui cherche. Conséquences pour l’œil qui ne cherchant plus fixe le sol ou se lève vers le lointain plafond où il ne peut y avoir personne. »[6] Le récit qui suit cette introduction est sérieux, drôle, quand il le faut, mais, pour l’essentiel, profond à la manière de certains des philosophes du XVIIIe siècle qui ne dédaignaient pas les apologues pour faire passer des idées fortes. L’univers de la caverne de Platon est aussi proche. Antoinette Weber-Caflisch, grande spécialiste de Beckett et plus particulièrement de cette œuvre, écrit : « Une première lecture du Dépeupleur nous confronte à l’élaboration d’un monde rigoureusement clos, qui semble exclusivement déterminé par l’étendue, le nombre, le mouvement. Ce monde est décrit tout d’abord en lui-même, comme s’il s’agissait de déterminer abstraitement les qualités d’un espace, puis de plus en plus en fonction des êtres à l’évidence humains qui y vivent et que le texte mentionne sous le nom surprenant de corps. À quoi s’ajoutent deux facteurs physiques qui représentent les éléments ostensiblement soumis à des variations objectives : la chaleur et la lumière, vues sous l’angle de leurs qualités matérielles, mais aussi de la nocivité de leurs effets. Ceux-ci découlent essentiellement de la fréquence et de l’amplitude des variations d’une énergie dont nous ne savons pas ce qui la produit et la commande. »[7] Dans une étude[8] qu’elle consacre à ce texte, elle démontre que, parmi les multiples sens qu’on peut lui donner, il s’agirait d’une allégorie de la lecture interprétative, dans laquelle Beckett laisse la voie ouverte au lecteur pour une interprétation personnalisée de ses textes. Nous sommes au cœur de nos préoccupations quand on sait que, dans notre épreuve de confinement, la lecture devient une des rares portes donnant vers l’extérieur, un bol d’air frais porteur d’aucun virus pathogène transmissible. Et puis, ce dépeupleur ne peut-il pas être mis en parallèle avec le virus insidieux qui dépeuple notre monde en éliminant sournoisement les personnes les plus vulnérables. En 1997, Jérémy Laffon a donné, dans deux séries de dessins au pastel, Le dépeuplé et Image narrative, une traduction plastique de ce texte. La première série en offre une vision intériorisée, avec des visages masqués ou bandés qui font écho à notre triste actualité. La seconde se place du point de vue d’un observateur qui aurait pénétré le cylindre dont on aperçoit clairement la base. Un personnage, prostré sur une chaise y prend un bain de pieds dans une bassine remplie d’un liquide rouge qui ne peut être que du sang. Assis et non allongés, car, pour ces corps : « figés debout ou assis dans l’abandon sans retour. L’allongement est inconnu dans le cylindre et cette pose douceur des vaincus leur est ici refusée à jamais. »[9] Les images de Jérémy Laffon traduisent la double angoisse de l’enfermement et de la mort latente. On ne peut être plus d’actualité… Quand on se penche sur les productions plastiques qui traduisent l’enfermement, la réclusion, le confinement, les exemples sont nombreux et pourraient faire l’objet d’un épais volume. Je pense, par exemple, à l’effrayant huis-clos en pleine mer qu’est Le radeau de La Méduse, 1818-1819, de Géricault, dont j’écrivais, en 2012 : « Le vaisseau salvateur est devenu un point indiscernable à l’horizon. Les voiles du radeau le conduisent dans la direction opposée. Image de la contrariété ? Préfiguration d’un enfer, gouffre d’horreur où la volonté de l’homme est asservie aux éléments hostiles ? »[10] Pour ma part, je n’ai retenu, ici, que quelques œuvres, dans une démarche nécessairement subjective, mais qui sont les premières à m’être spontanément venues à l’esprit. Elles ne sont pas nécessairement en plein dans le sujet, mais, résultant d’une pensée rhizomique[11] que j’affectionne, se sont immédiatement imposées à moi. On ne peut échapper, au premier abord, au recueil des gravures à l’eau-forte des Carcieri d’invenzione, 1745-1750 puis 1761, de Giovanni Battista Piranesi. Ces prisons imaginaires semblent être souterraines malgré leurs imposantes architectures, dont la hauteur est accentuée par un point d’observation bas placé. Leurs ouvertures ne donnent sur rien de discernable. Leurs escaliers, passerelles, passages forment des dédales, s’entrecroisent et ne mènent nulle part. Le graveur suggère que doivent s’y dérouler des supplices évoqués par des gibets, des roues, des poulies et des cordages, mais le regardeur ne peut s’empêcher de garder une certaine distance, subjugué qu’il est par l’époustouflante maîtrise technique de l’artiste et par la splendeur néo-gothique des constructions, au point d’en oublier leur fonction première. Tout ceci est factice, comme le remarquait Marguerite Yourcenar, mais « pourtant sinistrement réel, claustrophobique, et pourtant mégalomane […] n’est pas sans nous rappeler celui où l’humanité moderne s’enferme chaque jour davantage. »[12] Pour ma part, je trouve ces geôles trop belles pour être crédibles… A contrario, le célébrissime tableau Las Meninas, 1756, de Velázquez m’a toujours semblé être le prototype du huis-clos plastique. L’espace se présente comme une boîte dont le point de fuite unique accentue le caractère fermé. Seuls, au fond, le miroir, reflétant vaguement les bustes des souverains espagnols, et la volée de marches, par laquelle le chambellan entre ou sort de la pièce, évoquent un hors-champ, un monde extérieur. Monde dont aucun indice ne nous fait imaginer la nature… Ces artifices picturaux, suggérant un au-delà, un hors-scène, ne suffisent pas pour contrebalancer l’atmosphère de confinement qui prévaut. Les personnages guindés, engoncés dans des habits de cour qui nuisent à leur liberté de déplacement, semblent prisonniers, plus ou moins consentants, de leur état. De ce point de vue, la robe à vertugadin de l’infante, âgée de cinq ans, ne peut être comprise que comme une sorte de cage qui entrave ses mouvements et son autonomie. Il en est de même de la pose des autres personnages, y compris celles du peintre et du chien, qui semblent se résigner à être les prisonniers d’un protocole qui les fige. Il s’agit d’une sorte de piège ou de prison pour le regard. Un piège sensuel, dont Lacan nous a montré qu’il avait pour objet d’appeler le sujet vers le saisissement d’un objet impossible.[13] Et cet impossible objet n’est, pour moi, que la liberté mise à mal… Picasso a bien saisi ce sentiment de contrainte par corps dans une de ses variations d’après Velázquez : Las Meninas (Infante Margarita María), 1957. Son cadrage serré, l’air résigné de l’infante et la transformation de sa large robe à paniers en une sorte de boîte d’où son corps semble jaillir comme celui d’un pantin mu par un ressort à la course limitée, confirment un enfermement dont aucune force ne peut la libérer. Dans un tout autre ordre d’idée, le Nu dans le bain, 1935, de Bonnard, conservé au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, malgré ses couleurs chaudes et chatoyantes, me paraît être une splendide allégorie du confinement. Confinement doré, certes, mais confinement quand même. Et, ce, à plusieurs titres. Tout d’abord, le format allongé de la toile, le cadrage serré de la baignoire, qui en occupe presque toute la surface, et le corps du modèle qui la remplit font penser à un sarcophage dont le couvercle aurait été soulevé. Il devient impossible d’en sortir, l’eau verdâtre se comportant comme une glu qui interdit toute velléité d’évasion. Ensuite, il s’agit d’un modèle, Marthe, un statut dont on sait qu’il était dévalorisé dans la société du début du XXe siècle et condamnait à la précarité et à la marginalisation. Linda Nochlin, critique féministe souligne son abandon cadavérique dans cette œuvre : « Marthe démembrée ou flottante dans la passivité d’une presque mort »[14] et stigmatise la volonté de Bonnard de « transformer la femme en chose. »[15] Enfin, ladite Marthe devra attendre trente-deux ans avant que l’artiste l’épouse, la fasse passer du confinement de modèle et maîtresse à celui d’épouse… Un statut plus favorable mais qui, pour les femmes de l’époque, n’en était pas moins une prison sociale. Confinement en plein air. C’est le paradoxe que présente, à mes yeux, Le Cri, 1893, de Munch. L’artiste en raconte la genèse : « Je me promenais sur un sentier avec deux amis – le soleil se couchait – tout d’un coup le ciel devint rouge sang – je m’arrêtai, fatigué, et m’appuyai sur une clôture – il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord bleu-noir de la ville – mes amis continuèrent, et j’y restai, tremblant d’anxiété – je sentais un cri infini qui se passait à travers l’univers et qui déchirait la nature. »[16] Sur ce pont qui vient de nulle part et se dirige Dieu seul sait où, un personnage asexué se mue en objet, pris dans un cyclone de couleurs vives. Il a peur d’avancer. Il a peur de reculer. Il a peur de se jeter par-dessus la balustrade. Il est voué aux caprices d’éléments incontrôlables. Ses trois bouches maudissent son sort. Ses trois yeux pleurent. Il est seul à ressentir cette oppression, car les deux personnages masculins qui le suivent, à l’arrière-plan, semblent indolents et inconscients de tout danger. Quelle image poignante de la solitude de l’individu relégué, par son état psychique et mental, à l’écart de toute société humaine, dans un isolement angoissant… Confiné dans ses phobies et ses peurs… De cri il en est souvent question dans les peintures de Bacon. De ce point de vue, Head VI, 1949, me semble particulièrement évocateur de cette atmosphère de confinement qui alimente la plupart de ses peintures, autant d’huis-clos dans lesquels se déroulent d’indicibles mystères. Le pape Innocent X qui y figure, en buste, pousse un cri, comme chez Munch, mais ses yeux sont dissimulés. De son visage on ne voit que la bouche, démesurément agrandie. Cela suffirait pour tout dire de son isolement, mais Bacon enfonce le clou en faisant figurer une cage qui l’enferme étroitement, comme les parois en verre blindé le font des prévenus dangereux dans certains prétoires. Le prélat, piégé, serait-il en train de suffoquer dans un compartiment vidé de son air ? Faut-il insister pour y voir une évocation de l’agonie des victimes les plus gravement touchées par la pandémie du Covid-19 ? Enfin, je ne peux pas passer sous silence l’œuvre de Bernard Réquichot, suicidé à trente-deux ans, dont les Reliquaires constituent des condensés d’expériences concentrationnaires, tant physiques que psychiques, tout en évoquant le mythe de la caverne de Platon… Mais ceci est une autre histoire… * * * Un jour, nous sortirons de ce confinement qui nous pèse. Peut-être aurons-nous le regard libéré de Keats redécouvrant le bleu du ciel : Louis Doucet, avril 2020

[1] In Sagesse, écrit en 1874, publié en 1880.

|

|

Quelques acquisitions récentes |

|

|

|

|

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2020

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre

–

Ne plus recevoir la lettre