|

Le poil à gratter…

|

|

Originalité ? |

||||||||||||||||||||||||

|

|

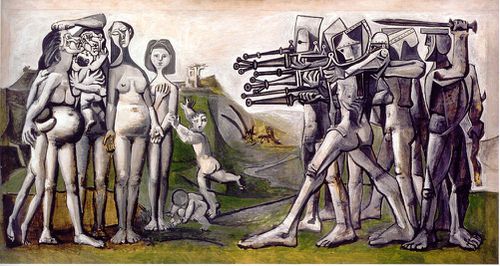

Tout est dit, et l’on vient trop tard depuis plus de sept mille ans qu’il y a des hommes et qui pensent. Sur ce qui concerne les mœurs, le plus beau et le meilleur est enlevé ; l’on ne fait que glaner après les anciens et les habiles d’entre les modernes. L’originalité est devenue, dans les arts plastiques occidentaux, une condition requise pour qu’une production mérite l’attention, voire une exigence pour qu’elle soit reconnue comme une œuvre d’art. Mais qu’entend-on véritablement par originalité d’une œuvre ? Qu’elle soit porteuse de la personnalité de son auteur ? Mais quid, alors, si cette personnalité n’est, elle-même, pas très marquée ni intéressante ? Qu’elle soit unique dans son style ? Mais comment apprécie-t-on cette unicité ? Un observateur familier des productions plastiques sera plus enclin à trouver des parentés, des similitudes ou des filiations avec des productions antérieures et, par conséquent, plus à même qu’un néophyte de disqualifier une œuvre comme originale. Qu’elle traduise un processus créatif chez leur auteur ? Mais, alors, que dire des artistes qui détournent ou actualisent des œuvres du passé, qui se rallient à l’injonction d’André Chénier : « Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques[2] » ou de Marcel Proust vantant des œuvres fidèlement antiques mais puissamment originales[3] ou bien encore de Paul Éluard quand il écrit : « le poète est plus celui qui inspire que celui qui est inspiré[4] » ? L’originalité doit-elle se situer dans les sujets choisis ou dans leur traitement ? Jean-Marie Schaeffer pose le problème : « La pointe la plus visible de ce discours [sur la figure moderne de l’artiste] est la notion d’originalité. En effet, s’il existe une évidence qui sous-tend la hiérarchisation contemporaine dans le domaine des arts plastiques, c’est bien celle qui pose une corrélation directe entre l’éminence d’une œuvre et son originalité. Cette dernière se décline selon deux aspects : un aspect absolu – celui de la singularité de l’œuvre en tant qu’elle trouve sa source unique dans le moi artistique dont elle est l’expression – et un aspect relatif – celui de sa nouveauté, au sens de son écart par rapport à la tradition à laquelle elle s’arrache. Les deux aspects sont liés : si la création artistique est toujours l’expression d’une singularité subjective absolue, l’écart et la nouveauté deviennent fatalement la pierre de touche de la valeur des œuvres, voire le critère qui décide de leur appartenance ou non au domaine de l’art.[5] » Plus la globalisation de notre monde s’impose, plus les revendications pour la différence se font fortes. La question de l’originalité d’une œuvre d’art s’inscrit dans ces préoccupations reflétant nos interrogations sur l’existence et l’identité personnelles. En effet, comme le déclare Nathalie Sarthou-Lajus : « Quand une culture fatiguée en vient à penser que plus rien n’est original – ou que tout l’est, ce qui revient au même –, la recherche de la distinction devient dérisoire et l’unicité de la personne est dissoute.[6] » Georges Perec pensait que « Toute œuvre est le miroir d’une autre. »[7] Difficile donc, dans ces conditions, d’être absolument original… Daniel Arasse juge, lui, que l’appropriation des productions du passé est une condition sine qua non d’une histoire de l’art : « Si l’art a eu une histoire et s’il continue à en avoir une, c’est bien grâce au travail des artistes et, entre autres, à leur regard sur les œuvres du passé, à la façon dont ils se les sont appropriées. »[8] Eugène Fromentin affirmait qu’il ne fallait pas craindre les redites, lesquelles sont en permanence sujettes à redéfinition : « […] j’estime qu’en fait d’art il n’y a pas de redites à craindre. Tout est vieux, et tout est nouveau ; les choses changent avec le point de vue : il n’y a de définitif et d’absolu que les lois du beau. Heureusement pour nous, l’art n’épuise rien : il transforme tout ce qu’il touche, il ajoute aux choses plus encore qu’il ne leur enlève ; il renouvellerait, plutôt que de l’épuiser, la source intarissable des idées. Le jour où paraît une œuvre d’art, fût-elle accomplie, chacun peut dire, avec l’ambition de poursuivre la sienne et la certitude de ne répéter personne, que cette œuvre est à refaire, ce qui est très encourageant pour l’esprit humain. Il en est de nos problèmes d’art comme de toutes choses : combien de vérités, aussi âgées que le monde, et qui, si Dieu ne nous aide, seront encore à définir dans mille ans ! »[9] Idée reprise par Maurice Merleau-Ponty : « Justement si la peinture est toujours à faire, les œuvres que le nouveau peintre va produire s’ajouteront aux œuvres déjà faites : elles ne les rendent pas inutiles, elles ne les contiennent pas expressément, elles rivalisent avec elles. La peinture présente nie trop délibérément le passé pour pouvoir se libérer vraiment de lui : elle ne peut que l’oublier tout en profitant de lui. La rançon de sa nouveauté, c’est que, faisant apparaître ce qui est venu avant elle comme une tentative manquée, elle laisse pressentir une autre peinture demain qui la fera apparaître elle-même comme une autre tentative manquée. La peinture entière se présente donc comme un effort avorté pour dire quelque chose qui reste toujours à dire. […] La peinture accomplit un vœu du passé, elle a de lui procuration, elle agit en son nom, mais elle ne le contient pas à l’état manifeste, elle est mémoire pour nous, si nous connaissons par ailleurs l’histoire de la peinture, elle n’est pas mémoire pour soi, elle ne prétend pas totaliser ce qui l’a rendue possible. »[10] * * * La question déborde le domaine des arts plastiques. En littérature et dans le monde scientifique, le plagiat a mauvaise presse et est unanimement condamné sur le plan moral, parfois même pénalement. Si les pensées et les idées sont libres, les appropriations frauduleuses, les emprunts sans citer leurs sources, les copies textuelles de pages entières empruntées à des tiers ont émaillé l’histoire de la littérature et de la science de tous les pays et continuent à défrayer la chronique pour alimenter la rubrique des faits divers. À l’opposé, sous le terme de variations, les compositeurs sont familiers du processus d’emprunt et de relecture d’œuvres de leurs aînés. Bach et Mozart, entre autres, puisèrent abondamment dans le corpus des productions de compositeurs plus anciens pour nous offrir des œuvres qui nous éblouissent par leur créativité et relèguent parfois les originaux dans l’oubli.[11] Dans les ateliers du Moyen-Âge, les compagnons copiaient les modèles du maître pour produire des œuvres dont chacune avait la qualité d’original, multiple, certes, mais original. La copie n’avait alors rien de dévalorisant et répondait aux exigences d’un modèle d’économie et de société dans lequel la distinction entre artisan et artiste était inexistante ou poreuse. Les commanditaires choisissaient les œuvres dans des catalogues de modèles qui leur étaient proposés, les adaptations spécifiques ou les personnalisations étant parfois mineures. Les modèles, les poncifs[12], étaient des trésors jalousement conservés par les ateliers pour éviter le pillage, le plagiat, par des ateliers tiers. Ernst Kris et Otto Kurz datent de l’époque de la Renaissance l’émergence du mythe de l’élection divine de l’artiste et de son génie. Plus précisément quand la finalité de l’œuvre change : « Sans doute peut-on affirmer, en termes très généraux, que le besoin de nommer l’auteur d’une œuvre d’art est signe que celle-ci n’a plus une fonction exclusivement, rituelle ou, en un sens plus large, magique ; qu’elle n’est plus asservie simplement à une fin mais que l’appréciation de sa valeur s’est affranchie en partie de ce lien.[13] » Quand les artistes se sont individualisés et que les moyens de communication se sont développés, les acheteurs ont commencé à demander des œuvres différentes de celles possédées par d’autres acquéreurs. La copie d’un modèle a commencé à se dévaloriser au profit de la notion d’original unique. Les artistes, désormais identifiés par leur nom, même s’ils avaient l’assistance d’une main-d’œuvre parfois importante, au sein de leurs ateliers, se devaient de faire preuve d’originalité et de proposer des œuvres nettement différenciées les unes des autres. La copie, en particulier à travers la gravure, puis, beaucoup plus tard, la lithographie, devenait alors un moyen de vulgarisation de la production, visant une clientèle moins fortunée ou servant à diffuser et promouvoir la production d’un créateur pour attirer des commandes d’œuvres uniques. La copie a été, jusqu’à une date récente, une étape indispensable dans la formation des plasticiens dans les écoles des beaux-arts. En copiant les chefs-d’œuvre du passé, l’artiste procédait à une appropriation de la démarche de ses prédécesseurs, s’inscrivait dans une tradition et acquérait une technique. Les copies ainsi produites n’avaient pas vocation à être commercialisées. Quelques artistes ont cependant continué à produire des originaux multiples, non pas en copiant des œuvres de tiers, mais en multipliant un modèle qu’ils avaient eux-mêmes créé. On pense à Jean-Jacques Henner répétant en des centaines de copies l’effigie de la même jeune femme rousse, à Jean Fautrier et à ses originaux-multiples, ou, plus près de nous, à Claude Viallat répliquant, depuis des décennies, le même motif en forme d’éponge. Dans tous ces cas récents la répétition du même motif, sorte de signature ou de Leitmotiv plastique, joue, comme autrefois, le rôle de marque de fabrique, de délimitation de territoire, d’appropriation d’un champ plastique. La variation, dans les arts plastiques, à l’instar de son équivalent musical, s’empare d’un thème plastique, d’un motif, et le multiplie, avec des variantes plus ou moins importantes, tout en s’efforçant de garder la référence formelle au thème original. La motivation est, le plus souvent, le seul plaisir de la virtuosité. La lecture sérielle des différentes étapes, la juxtaposition des différentes variations permettent de mesurer la richesse inventive de l’artiste. Picasso, par exemple, s’approprie Le Déjeuner sur l’herbe de Manet et nous livre une série de variations stupéfiantes, dans lesquelles son génie créateur laisse toujours présente la structure initiale du chef-d’œuvre de son aîné. Le propos est essentiellement plastique, sans message supplémentaire ni surenchère par rapport à ce que Manet voulait exprimer. Les auteurs de telles variations maitrisent la tradition pour mieux créer et s’exprimer en rupture avec elle. La relecture procède d’une approche différente. L’artiste part d’un thème pour le réactualiser au goût de son époque. Le message de l’œuvre originelle importe et le plasticien tient à le reformuler en des termes qui sont ceux de son temps. Le fond prime sur la forme, même s’il importe de conserver des références plastiques au modèle initial pour ne pas en diluer le message. Le Tres de Mayo de Goya est une de ces œuvres fortes qui servit de point de référence à de nombreuses relectures, notamment, à L’Exécution de Maximilien de Manet, à une iconographie importante autour des exécutions au Mur des Fédérés, au terme de la Commune de Paris, puis au Massacre en Corée de Picasso et, plus récemment, au Massacre of the Jews de Daniel Pincham-Phipps. Les relectures n’ont, en général, pas de caractère sériel. La multiplication de l’image nuirait à son efficacité en concentrant l’attention sur la prouesse ou l’agilité technique au détriment du fond. Les relectures se veulent porteuses d’un message politique ou polémique. Autant la variation et la relecture sont des manifestations d’iconodulie, le détournement relève de l’iconoclasme. Dans cette approche, une œuvre préexistante est annexée au profit d’un propos autre que celui de son auteur. Elle manifeste une volonté critique, souvent sociale, de remise en cause d’un existant, d’une habitude ou d’une idée préconçue. Marcel Duchamp est un des acteurs les plus marquants du détournement. Ce n’était pas le premier artiste à s’engager dans cette voie. De nombreux autres l’avaient précédé, notamment des caricaturistes, mais son invention du readymade légitimait l’approche et la faisait entrer dans l’histoire de l’art par la grande porte. Sa Mona Lisa, alias L.H.O.O.Q., affublée de moustaches et d’une barbichette est devenue une sorte d’icône de l’iconoclasme… Paradoxe qui n’en est pas un, puisque le détournement vise à bouleverser les habitudes perceptives et les modes de pensée, à banaliser le sublime, à sublimer le banal. Ainsi, que ce soit par volonté d’appropriation, par pur hédonisme, à des fins polémiques ou comme outil de critique, en pratiquant la copie, la variation, la relecture ou le détournement, le plasticien contemporain dispose d’un immense corpus historique d’images qu’il peut exploiter à ses fins propres sans pour autant devenir plagiaire, sans abandonner sa mission de révélateur des faits et des travers de notre société. Certains artistes combinent plusieurs de ces démarches. Ainsi, Nicolas Cluzel, depuis plusieurs années, mêle relecture et détournement dans sa réappropriation de chefs-d’œuvre de la peinture des siècles passés pour nous livrer des toiles à l’humour grinçant, voire cruel…. Et très actuel… * * * Subsiste la question de savoir qui de l’artiste ou de son œuvre doit être original. La reconnaissance de l’originalité d’un artiste se fait-elle à travers les œuvres qu’il produit ou par sa démarche ? Certains des plasticiens conceptuels ont poussé ce point à l’extrême se posant comme des artistes sans œuvres matérialisées ou dont la matérialisation est laissée à des tiers, l’acquéreur, le plus souvent. À l’opposé, des tableaux porteurs d’un fort message politique et social en leur temps, comme Le Radeau de &ldquo:La Méduse” de Géricault, ont, avec l’oubli du contexte de leur création, perdu cette dimension, ne conservant que leurs qualités plastiques. Beaucoup de peintures produites au XIXe siècle ont perdu tout intérêt par manque de ces vertus. Ainsi, peu d’œuvres de pure provocation ont résisté au passage du temps. En s’institutionnalisant, la transgression devient une forme d’académisme. Trop nombreuses sont les œuvres présentées dans nos institutions officielles qui recourent à cette ficelle – sur le point de rompre – et nous lassent ou nous font bâiller... Il faut une personnalité hors normes, comme celle de Marcel Duchamp, pour que la provocation prenne une dimension intemporelle qui nous parle encore… Nombreux sont aussi les créateurs dont le génie original fut ignoré de leur temps et sont devenus des phares incontournables de l’Histoire de l’art : Vincent Van Gogh, Paul Cézanne… À l’opposé, l’adhésion à une certaine forme d’avant-gardisme à la mode procure une reconnaissance rapide à un grand nombre d’artistes, très vite tombés dans l’oubli tant leurs créations ne se distinguent pas du magma des productions de leurs contemporains. Citer des noms serait ici trop cruel… Mais ils sont nombreux… Et connus… Et certains, ayant trouvé une recette qui marche, vont même jusqu’à s’auto-plagier… On notera que, de façon assez paradoxale, l’émergence de la revendication d’originalité s’est souvent construite sur la remise en cause de ce concept même d’originalité : les séries chez Monet, les readymades de Duchamp, la Factory de Warhol, les Métamatics de Tinguely… Remise en cause radicale ? Changement de paradigme ? La notion d’originalité serait-elle subjective, voire illusoire, manifestation d’une forme de génie ou résultat d’un travail acharné. Pour Kant, « Le génie est la disposition innée de l’esprit par laquelle la nature donne les règles à l’art.[14] » Le génie ne serait qu’une illusion, seul fruit du travail de l’artiste qui en effacerait les traces pour affirmer son propre style. Nietzsche va dans le même sens en comparant le génie artistique à celui des artisans et des ingénieurs : « Mais […] l’activité du génie ne paraît pas le moins du monde quelque chose de foncièrement différent de l’activité de l’inventeur en mécanique, du savant astronome ou historien, du maître en tactique. Toutes ces activités s’expliquent si l’on se représente des hommes dont la pensée est active dans une direction unique, qui utilisent tout comme matière première, qui ne cessent d’observer diligemment leur vie intérieure et celle d’autrui, qui ne se lassent pas de combiner leurs moyens.[15] » Hannah Arendt[16] caractérise les œuvres d’art comme des objets fabriqués, permanents, potentiellement immortels et inutiles. La seule finalité de l’œuvre d’art, opposée aux objets utilitaires ou décoratifs, c’est de n’avoir aucune fonction : « On fait des grandes œuvres d’art un usage tout aussi déplacé quand elles servent les fins de l’éducation ou de la perfection personnelles, que lorsqu’elles servent quelque autre fin que ce soit. Ce peut être aussi utile, aussi légitime de regarder un tableau en vue de parfaire sa connaissance d’une période donnée, qu’il est utile et légitime d’utiliser une peinture pour boucher un trou dans un mur. Dans les deux cas, on utilise l’objet d’art à des fins secondes.[17] » L’œuvre d’art originale doit faire le monde. La pire des choses qui puisse arriver à un objet culturel, c’est d’être transformé en objet de consommation. Ceci impose une certaine atemporalité du créateur. L’originalité serait ainsi consubstantielle à l’origine en ce qu’elle évoque la transcendance, proposant un autre monde possible, une autre vision de notre environnement. Dans leur ouvrage[18] de référence, Ernst Kris et Otto Kurz développent les mythes biographiques de l’imperméabilité des artistes au chaos qui les environne, de l’œuvre considérée comme une expansion de son créateur et des créations architecturales, à l’instar de la Tour de Babel, considérées comme des sacrilèges contre les dieux… Selon Bergson, l’œuvre d’art est « là pour nous montrer qu’une extension de nos facultés de percevoir est possible.[19] » Il insiste sur l’importance du geste créateur[20] dont l’œuvre doit nous montrer la trace. Cette extension des facultés de percevoir n’est autre que cette voyance dont Rimbaud écrivait : « […] je travaille à me rendre voyant […] Il s’agit d’arriver à l’inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort[21] » L’originalité mettrait donc en jeu la capacité de l’artiste et de ses productions de nous ouvrir les portes de la perception à un monde caché, invisible. C’est-à-dire que notre vision ordinaire serait élargie par l’œuvre d’art authentiquement originale. Louis Doucet, novembre 2020

[1] In Les Caractères, 1696.

|

|||||||||||||||||||||||

|

Quelques acquisitions récentes |

||||||||||||||||||||||||

|

|

Espace d’art Chaillioux Fresnes 94

du 13 mars au 30 avril 2021 Regards de femmes

du 22 mai au 17 juillet 2021 La photographie et ses dérives II

|

|

| ||||||||||||||||||||

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2021

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre

–

Ne plus recevoir la lettre