|

Le poil à gratter…

|

|

Morgan Merrheim |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

L’art ne vient pas coucher dans les lits qu’on a faits pour lui ; il se sauve aussitôt qu’on prononce son nom : ce qu’il aime c’est l’incognito. Ses meilleurs moments sont quand il oublie comment il s’appelle. Vouloir ramener la production et la pratique de Morgan Merrheim à la sphère de l’art brut serait injustement réducteur. Même s’il adhère, explicitement ou implicitement, à certains de ses principes fondateurs, tels que Dubuffet les a formalisés, notre artiste est trop curieux et imprégné de l’Histoire de l’art pour être assimilable à ces personnes exemptes de culture artistique qui constituent le noyau dur des art-brutistes. Il a, de toute évidence, étudié, chez les maîtres anciens, les techniques des glacis, de la perspective et de la transparence, les méthodes pour suggérer la profondeur et l’étagement des plans, regardé les travaux de Basquiat et de Miró et doit avouer une dette envers les peintres de CoBrA… Tout en accommodant ces connaissances et expériences à un air du temps imprégné de squats, de lieux et circuits alternatifs, de pratiques collectives et de recherche d’une liberté plastique mise à rude épreuve par une bien-pensance plastique omniprésente oppressive. Dans ses travaux, il procède par accumulation, par stratification de plusieurs couches picturales, souvent sur un support lui-même pré-imprimé, notamment des planches de hentai. Il s’assure, cependant, que chacune des couches successives reste apparente, lisible, pour inciter ses regardeurs, dans un processus en sens inverse du sien, à les déchiffrer, à y pénétrer. Cette démarche de découverte de la strate fondamentale, la première, fait inévitablement penser à ce que Cesare Pavese écrivait : « La vie n’est pas recherche d’expériences mais de soi-même. Une fois qu’on a découvert sa strate fondamentale, on s’aperçoit qu’elle correspond à son propre destin et on trouve la paix.[2] » Pour autant, si la première couche, celle du fond, est bien souvent identifiable, sans doute possible, les autres prêtent à des lectures qui ne sont pas immuables. On peut ainsi faire un parallèle avec le propos de Proust : « Notre moi est fait de la superposition de nos états successifs. Mais cette superposition n’est pas immuable comme la stratification d’une montagne. Perpétuellement des soulèvements font affleurer à la surface des couches anciennes.[3] » Au terme de cet exercice d’introspection, au sens étymologique du mot – regarder dans, à l’intérieur de –, appliquée, que trouve-t-on ? Le plus souvent un substrat à caractère érotique ou sexuel, mais rarement franchement pornographique. Au fond de cette plongée mentale, est-ce le moi du regardeur ou celui de l’artiste que l’on découvre ? L’un ? L’autre ? Les deux ? Narcissisme et/ou sexualité ? Dans tous les cas, la leçon de Freud est bien présente : « La psychanalyse n’a jamais oublié qu’il existe du non-sexuel. Elle a même élevé tout son édifice sur le principe de séparation entre deux tendances : pulsions sexuelles et pulsions narcissiques qui se rapportent au moi.[4] » L’artiste explique la pratique de stratification dans ses œuvres par son habitude de changer de lieu de travail et d’en découvrir de nouveaux, chargés des traces laissées par leurs occupants précédents. Il reconnaît aussi sa dette envers les tags muraux et le street-art. À sa façon, il produirait des sortes de palimpsestes en exploitant des matériaux préexistant qu’il s’approprierait, pour les recouvrir, tout en laissant apparentes certaines de leurs caractéristiques. Dans certains de ses travaux, sa démarche semble apparemment différente, voire opposée... Sur des tirages photographiques, du format de cartes postales, résultant de montages, d’assemblages, de collages et de superpositions d’images numériques, il gratte, avec une pointe acérée, la surface sensibilisée puis révélée pour y graver les traits de ses dessins. Il semble ainsi se substituer au spectateur dans l’exercice de pénétration de la complexité des strates successives. Il n’en est rien, cependant, puisque le trait reste désespérément blanc et ne met en évidence rien de ce qui constitue la complexité de ce fond qui se trouve désormais au premier plan. Et reste toujours à déchiffrer… Une autre des caractéristiques essentielles des productions de Morgan Merrheim est la rapidité d’exécution. C’est la raison pour laquelle ses œuvres ne sont que rarement de grand format, ce qui requerrait un temps d’exécution trop long pour lui. Il considère ce besoin de vitesse comme une forme d’addiction, une urgence pour lutter contre l’atrophie du cerveau, par peur bleue de l’ennui… Il préfère une forme de précarité et un nomadisme intellectuel aux certitudes d’une stabilité bien assise dans la routine et la répétition. Il passe donc sans cesse d’une technique à l’autre, varie les supports, expérimente et teste de nouvelles idées, invente des recettes... Il n’hésite pas à déclarer : « Qu’aucuns matins la dimension ne soit la même, qu’elle n’apporte ni les réconforts de la veille, ni déjà l’envie de demain.[5] » Ce qui marque aussi, dans les dessins de Morgan Merrheim, c’est la présence quasi systématique de personnages dont la morphologie reste toujours la même quelles que soient les circonstances de leurs apparitions. Ils sont, seuls ou en tribus, semblables à ceux des productions plastiques enfantines, faisant face au spectateur car, comme le souligne Marcel Bergeron, dans les dessins d’enfants : « Le bonhomme têtard est dessiné de face, tandis que les animaux sont d’emblée dessinés de profil.[6] » À y regarder de plus près, ces êtres ne sont pourtant pas des bonshommes-têtards, ils sont plus complexes et pourraient correspondre à un stade plus avancé de l’évolution du dessin enfantin. Henri Wallon et Liliane Lurçat la décrivent : « À ce stade têtard succèdent d’une façon précoce des bonshommes où la masse du corps est indiquée par un ovoïde auquel se superpose un autre ovoïde plus petit répondant à la tête. Quelquefois les deux ovoïdes sont simplement séparés par un étranglement. Le type de l’ovoïde va évoluer et prendre une signification diverse à mesure que l’enfant s’apercevra de la structure plus complexe et segmentaire du corps. C’est d’abord un simple point d’appui pour les membres, bras et jambes qui s’y insèrent de façon radiée comme les épingles dans une pelote ; c’est un simple schématisme en quelque sorte énumératif il y a le ventre ici, les bras et les jambes là. Puis les jambes et les bras se différencient ; leur point d’insertion reste toujours extrêmement capricieux ; ou plutôt, il répond fréquemment à des convenances de géométrisme élémentaire, s’insérant très souvent au milieu de l’ovoïde qui représente le corps, c’est-à-dire beaucoup trop bas. Leur insertion commence d’ailleurs par être très asymétrique, puis au contraire répond à des conditions de symétrie indépendantes de leur position réelle dans le modèle humain. C’est donc autour de l’ovoïde que se groupent les détails du personnage. Mais l’ovoïde tend, petit à petit à se rapprocher du modèle ; il s’agrémente lui-même de détails tels que les boutons d’un vêtement et c’est cette accommodation à l’image du personnage représenté qui va le faire évoluer vers d’autres formes.[7] » Les bonshommes de Morgan Merrheim sont bien constitués d’assemblages d’ovoïdes mais ne répondent à aucune des phases ici décrites ou, plutôt, empruntent à plusieurs d’entre elles. Ils donnent l’illusion de l’enfantillage mais sont, en fait, beaucoup plus savants et profonds. Ils sont expressifs, souvent tristes ou blasés, sentiments que l’on ne trouve pas dans l’univers des dessins enfantins. Leur maladresse et leur gaucherie sont plus inhérentes à leur personnalité qu’au geste qui les a créés. Elle leur est intrinsèque… Signe d’une inadaptation résignée à un monde qu’ils ne comprennent pas et/ou qui ne veut pas les comprendre ? Leur macrocéphalie nous les rend sympathiques mais marque leur appartenance à un monde autre que le nôtre. Celui des extraterrestres, des poupées ou des figures de mangas ? Au regardeur de décider… Ils flottent devant le fond, indifférents à ce qui se passe derrière eux, dans une fluidité qui évoque celle des poissons devant le décor artificiel d’un aquarium factice. Certains sont sexués, d’autres pas. Ils affectent parfois la forme de spermatozoïdes. Parfois, ils sont tellement désarticulés qu’ils se muent en idéogrammes d’une langue improbable d’où n’émergent que le contour d’une tête et la marque d’yeux hagards. Toute une humanité à découvrir, qui partage certaines de nos contraintes mais, le plus souvent, s’en affranchit ou tente de le faire… pour en créer de nouvelles, dans une géométrie qui n’a plus rien d’euclidien… On va donc de surprise en surprise, de découverte en découverte… Sans pouvoir, pour autant, articuler des règles ou des principes pour qualifier ou décrire cet univers… Peut-être peut-on dire de l’art de Morgan Merrheim ce que Jean Dubuffet disait du vrai art : « Le vrai art, il est toujours là où on ne l’attend pas. Là où personne ne pense à lui ni ne prononce son nom.[8] » Louis Doucet, décembre 2020

[1] In Prospectus et tous écrits suivants, 1967-1995.

|

||||||||||||||||||||||||||

|

Hernandez et Fernandez : la couleur nue |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

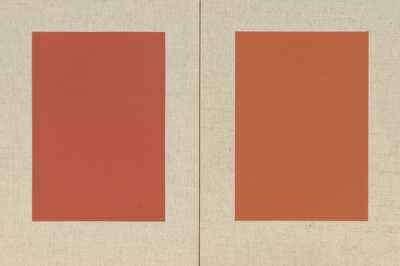

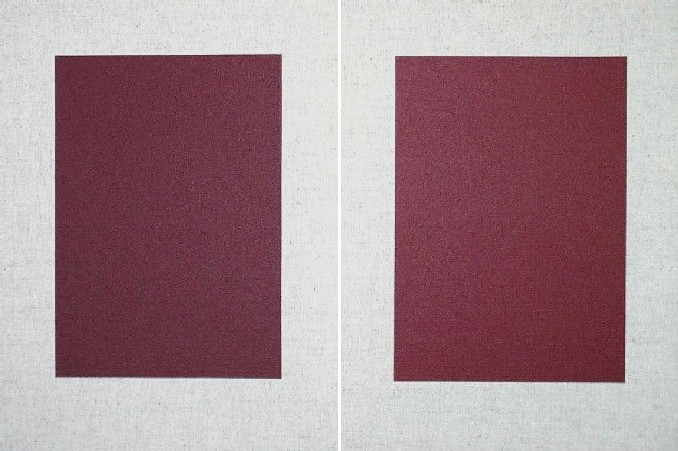

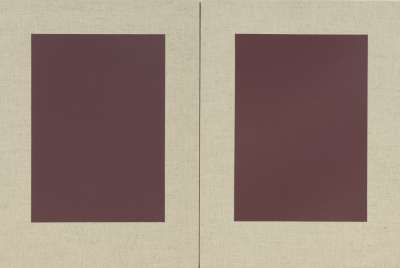

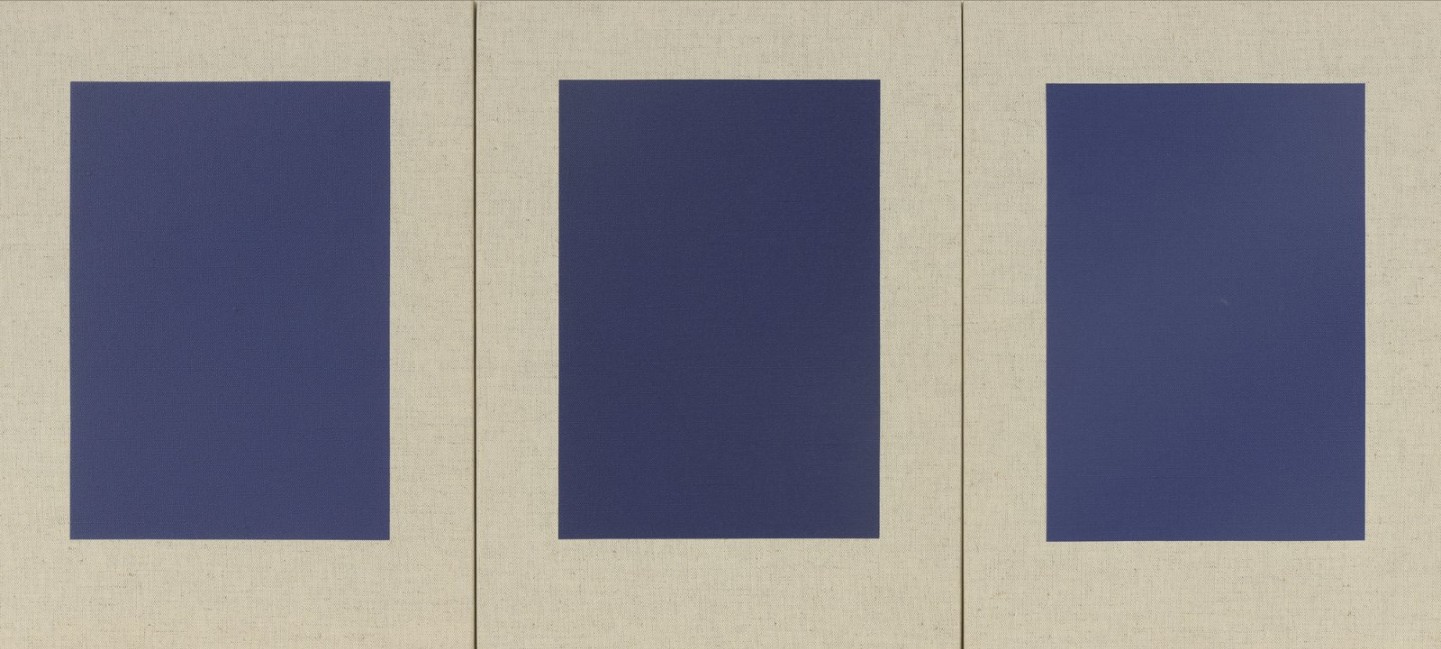

Tous les tableaux devraient être de la même taille et de la même couleur de sorte qu’ils seraient interchangeables et que personne n’aurait le sentiment d’en avoir un bon ou un mauvais. Andy Warhol[1] C’est en 1999 que, mon épouse et moi, avons découvert le travail du couple Hernandez et Fernandez, dans la galerie, alors tenue par Victor Sfez, sur un quai de la rive gauche de la Seine. Toutes les pièces exposées se présentaient comme des rectangles[2] verticaux d’une couleur uniforme – des variantes de différents oranges – appliquée sur des rectangles homothétiques plus grands, en toile écrue ou en planche d’aggloméré brut, laissant une marge homogène vierge autour du noyau central. Les peintures étaient présentées isolées, en diptyques ou en triptyques. Était aussi exposé un coffre en aggloméré, posé verticalement, porte ouverte, équipé de rayonnages desquels on pouvait extraire une des œuvres que l’on posait sur un chevalet, une sorte de petit lutrin, placé sur le sommet du cabinet. En manipulant les panneaux stockés à l’intérieur, on découvrait qu’ils constituaient un enchaînement dans lequel l’orange initial muait progressivement. Nous étions alors fauchés, comme tous les collectionneurs boulimiques dont nous sommes toujours, mais, à peine quelques mois plus tard, nous avons craqué pour un diptyque, un Duo rouge daté de 1998. Plus de vingt ans plus tard j’ai découvert que, à l’époque, Ricardo Fernandez avait déclaré à son galeriste que ces travaux, relevant de la recherche purement expérimentale, ne trouveront jamais acquéreur. Que personne ne pourrait s’y intéresser… Sauf, peut-être, quelques rares initiés… Nous en étions… Après des études d’arts plastiques et d’architecture à Buenos Aires, Alicia Hernandez, née en 1945 à La Plata, et Ricardo Fernandez, né en 1947 à Buenos Aires, s’installent définitivement à Paris en 1985, où ils sont morts, lui en 2006, elle en 2012. Bien qu’ils aient produit et signé des œuvres chacun sous son nom, les peintures qui nous intéressent ici, réalisées entre 1998 et 2001, comme un grand nombre produites avant et après, sont signées de leurs deux noms associés, sans qu’il soit possible de discerner l’apport de l’un ou de l’autre, dans une approche tout à fait fusionnelle. D’un certain point de vue, nos deux artistes sont nés trop tard. Quand ils commencent à montrer leur travail, dans les années 1980, les pratiques minimalistes ou constructivistes et la peinture monochrome sont en régression, démodées, voire disparues, au profit de l’expressionnisme abstrait américain.[3] Tout semble avoir été déjà dit dans ces domaines. Le suprématisme de Kasimir Malevitch naît en 1915 et s’éteint rapidement. Alexandre Rodtchenko présente son triptyque de toiles monochromes en 1925 et cette expérience n’aura pas de suite. Theo van Doesburg lance le terme Art concret dans les années 1930 et ce mouvement commence à s’essouffler dès les années 1950, alors que nos deux artistes sont encore adolescents. L’aventure monochrome d’Yves Klein commence en 1954 et se termine à sa mort, en 1962. Très isolés, Sol LeWitt et Donald Judd, dans des registres autres, continuent à s’inscrire dans une démarche conceptuelle et formaliste, jusque dans les années 1990 et 2000, pour le premier. Ce sont probablement ces deux artistes – et plus particulièrement le second, si j’en crois des propos qui m’ont été tenus par Ricardo Fernandez, en 1999[4] – qui ont le plus marqué notre couple de peintres, même s’ils s’en sont rapidement écartés. Les Solos, Duos et Trios monochromes d’Hernandez et Fernandez se présentent donc comme des OVNI dans le monde plastique de la fin des années 1990. Plutôt que formalistes ou conceptuelles, ces œuvres devraient être qualifiées de mystiques ou ésotériques en ce qu’elles visent à exalter les couleurs pures, à la fois sujets et objets de la peinture, présentées comme dans un nuancier, non pas à la mode de l’immense 1024 Farben, 1973, de Gerhard Richter, mais dans un registre intimiste, s’adressant à un individu, allant jusqu’à encourager le toucher, comme dans ces panneaux stockés dans les cabinets en bois aggloméré. Ce qui est paradoxal, ici, c’est que cette incitation à sortir de la matérialité ambiante est obtenue au terme d’une démarche et d’expérimentations à caractère rigoureusement scientifique. Dans l’évidence d’une radicalité qui s’impose au premier regard, il y a, chez nos artistes, une sensualité manifeste, patente, dans le traitement de la matière colorée. On pense au propos de Malcolm de Chazal pour qui : « La couleur est un corps de chair où un cœur bat.[5] » Ce que Delacroix avait déjà relevé au milieu du XIXe siècle : « La couleur est par excellence la partie de l’art qui détient le don magique. Alors que le sujet, la forme, la ligne s’adressent d’abord à la pensée, la couleur n’a aucun sens pour l’intelligence, mais elle a tous les pouvoirs sur la sensibilité.[6] » Dans cette identité affirmée et proclamée, par nos artistes, entre œuvre et couleur, l’intelligence a quand même sa place, n’en déplaise à Delacroix. Elle est, cependant, délibérément mise au second plan, comme assujettie à une luxuriance débridée mais sagement contenue, jugulée et contrebalancée par le refus d’une expansion illimitée du fait de cette bordure en réserve qui entoure et recadre systématiquement le rectangle uniformément coloré constituant le noyau du tableau. Il s’agit d’éviter une sorte de perte du regard et de le concentrer sur l’essentiel sur le seul sujet digne d’intérêt : la couleur en tant que telle, dégagée de sa capacité d’infiltration ou de diffusion, libérée de la contingence de la forme. Vus sous cet angle, les travaux d’Alicia Hernandez et de Ricardo Fernandez s’inscrivent dans la même démarche que ceux d’Anish Kapoor quand, dans les années 1980, il réalisait des sculptures qui simulaient des entassements de pigments colorés. Le regardeur doit prendre le temps de s’imprégner de la saturation de la peinture-couleur pour atteindre un haut niveau de sérénité et de confiance en la vie. Lydia Harambourg l’a fort bien exprimé lorsqu’elle écrivait : « Loin de l’agitation du monde, dans un silence où se résorbe toute volonté de représentation, Alicia Hernandez et Ricardo Fernandez découvrent l’art pur comme source de vie.[7] » Peut-être peut-on lire ces rectangles élémentaires, dans leur mélange de complexité dissimulée et de subtilité avérée, de sensualité assumée sans la moindre trace de sentimentalisme, comme des fenêtres ouvrant sur une forme de libération des pesanteurs du monde, ainsi que Matisse le soulignait déjà, avant la naissance de notre couple d’artistes : « La couleur surtout et peut-être plus encore que le dessin est une libération.[8] » Quand elles sont assemblées en Duos ou en Trios, et plus encore quand elles sont stockées dans un coffre, les peintures d’Hernandez et Fernandez ne font pas se succéder des plages de couleurs identiques. En les observant attentivement, on découvre de subtiles variations dans l’intensité du pigment, des variations infinitésimales qui font penser – puisque les titres appellent une référence musicale – à la musique dite répétitive étasunienne, celle d’un Steve Reich, par exemple, dans laquelle les réexpositions du motif se font avec d’imperceptibles variations dont on ne se rend compte que quand l’œuvre arrive à son terme et que l’on peut enfin prendre conscience de la distance parcourue. C’est le cas, aussi, de Dérive, 1984, de Pierre Boulez, composition dans laquelle une structure harmonique simple – une série de six accords – est soumise à des permutations et transpositions successives pour, en quelques minutes, faire évoluer l’auditeur d’un point à un autre d’un parcours mental et initiatique. Les menues variations de la densité d’un même pigment contribuent donc à un lent processus de dérive, aussi imperceptible et implacable que celle des continents. Peut-être une façon de tourner en dérision le mythe de la pureté du monochrome telle que l’incarnent les peintures en IKB d’Yves Klein. La tension ainsi créée entre deux couleurs presque identiques génère une instabilité sensorielle pour laquelle le spectateur doit mobiliser ses ressources visuelles et mentales pour tenter de trancher la question : les couleurs sont-elles identiques ou différentes ? Peu importe la réponse. Ce qui compte, c’est l’effort de pénétration que le regardeur a consenti… Rien à voir, en tout cas, avec la boutade normalisatrice de Warhol citée en exergue à ce texte… En 1842, Friedrich Nietzsche écrivait : « Jusqu’à ce jour rien de ce qui donne de la couleur à l’existence n’a encore eu son histoire.[9] » Peut-être qu’Alicia Hernandez et Ricardo Fernandez et ont, à leur manière, écrit quelques pages essentielles de cette histoire en éternel devenir… Louis Doucet, décembre 2020

[1] “I think every painting should be the same size and the same color so they’re all interchangeable and nobody thinks they have a better painting or a worse painting.” in The Philosophy of Andy Warhol (From A to B & Back Again), 1975.

|

||||||||||||||||||||||||||

|

Quelques acquisitions récentes |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

Espace d’art Chaillioux Fresnes 94

du 5 juin au 17 juillet 2021 La photographie et ses dérives II

du 11 septembre au 30 octobre 2021 Leçon de choses

du 13 novembre au 18 décembre 2021 L’être hybride

|

|

| |||||||||||||||||||||||

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2021

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre

–

Ne plus recevoir la lettre