|

Le poil à gratter…

|

|

De la mode dans les arts plastiques |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

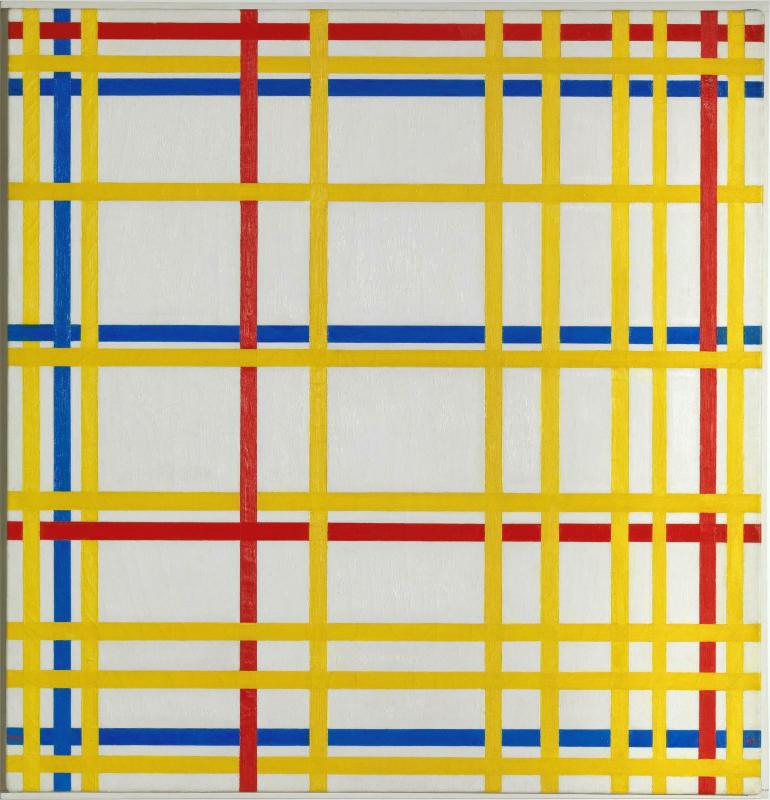

Le pire se reconnaît à la foule qui le suit. L’Histoire de l’art nous montre combien la plupart des artistes à la mode en leur temps ne résistent pas à son dur verdict. Et, ce, dès le XVIIIe siècle qui jugeait Chardin comme un artiste mineur et adulait ses contemporains dont les noms sont tombés dans l’oubli. Plus près de nous, faut-il rappeler le sort réservé aux impressionnistes à leur époque et le refus de l’État d’accepter le legs Caillebotte dans son intégralité, préférant les peintures de Cormon, Bouguereau, Cabanel, Meissonier ou Gérôme… dont les conservateurs de nos musées ne savent plus quoi faire, malgré une tentative de récupération critique récente qui a bien du mal à en occulter l’absence d’intérêt. La première peinture de Mondrian a été acquise par le Musée national d’art moderne après 1974… au prix cher, alors que le maître néerlandais a vécu et construit sa notoriété à Paris de 1912 à 1914, puis de 1917 à 1938… Mais il n’était pas à la mode… Faut-il s’apitoyer sur le fait que Les Demoiselles d’Avignon de Picasso, un des joyaux du MoMA de New York, n’a pas fait l’objet d’une préemption par l’État, après le décès de Jacques Doucet, en 1929… Inutile d’insister… Le catalogue des collections du Musée national d’Art moderne est disponible en ligne sur Internet. Sa consultation est plus qu’édifiante sur l’absence de pertinence et de discernement de la plupart des achats effectués, année après année, guidés par la mode de l’époque, qui encombrent inutilement les réserves. Enfin, pour ceux qui en douteraient encore, il suffit de consulter les cartels de nos grandes collections nationales et de noter l’origine des œuvres. Bien peu nombreux sont les achats publics… Et de moins en moins, au fur et à mesure que l’on s’éloigne dans le temps. Une analyse un peu plus approfondie met en avant le grégarisme des acheteurs et des conservateurs qui se concentrent sur les mêmes noms pour compléter – en dépensant l’argent du contribuable – les collections nationales avec des œuvres dont l’intérêt historique ou esthétique est douteux. Les raisons de ce comportement moutonnier sont probablement multiples mais deux me semblent prédominantes. La première est le poids devenu exorbitant du marché, de grands collectionneurs-spéculateurs et de leurs marchands dans les décisions institutionnelles. Le triste exemple des dérives, au fil des ans, du Prix Marcel-Duchamp en témoigne. Le phénomène n’est pas nouveau. Andry Farcy qui, de 1919 à 1949, bravant les oppositions et les quolibets venant de tous bords, fit du musée de Grenoble une plate-forme avancée de l’art de son temps, à l’écart des pressions du marché de l’art, voyait son établissement qualifié de rigolarium par ses collègues. Il poursuivit cependant, contre vents et marées, et donna naissance à une lignée de conservateurs qui, se distinguant par leur clairvoyance et leur indépendance, marquèrent leur époque : Jean Leymarie, Maurice Besset, Marie-Claude Beaud, Pierre Gaudibert, Serge Lemoine, pour n’en citer que quelques-uns. Plus près de nous, Olivier Delavallade avait, au Domaine de Kerguéhennec, dans le Morbihan, réussi l’exploit de concilier une programmation qui réunissait des grands anciens, des artistes confirmés et, par le biais de résidences, des jeunes dont certains seront les grands de demain. Le tout avec une exigence de qualité sans concession à une mode éphémère ni aux données du marché, ne mettant en avant que des artistes et des œuvres qui ont quelque chose de pertinent à exprimer… Le tout, bien entendu, sans écho significatif dans la presse régionale ou nationale… Ses autorités de tutelle ont réussi à le décourager, considérant son activité comme élitiste ! L’ultime injure dans la bouche de populistes incompétents en panne d’arguments… Et un sommet de malhonnêteté intellectuelle quand on sait que, pendant les quinze ans qu’il a passé à la tête de la manifestation L’Art dans les chapelles, Olivier avait démontré qu’il était possible d’intéresser les populations de terroirs essentiellement agricoles à l’art contemporain, de les faire se mobiliser pour des artistes et des œuvres de notre temps, sans, pour autant, céder à la facilité ni à une forme de populisme. La deuxième raison de ce panurgisme des conservateurs, des commissaires d’exposition et des critiques d’art réside dans leur prise de conscience que, depuis des siècles, leurs prédécesseurs se sont très majoritairement trompés dans leurs choix. Alors, pour ne pas devenir la risée de la postérité, pour ne pas passer pour les Louis Vauxcelles[4] ou pour les Louis Leroy[5] du XXIe siècle, ils décident d’agir en corps, de prendre les mêmes décisions, achetant ou encensant tous les mêmes artistes, n’exposant que des plasticiens – le plus souvent étrangers[6] – qui ont déjà été exposés ailleurs, de préférence dans une institution renommée. Ils se dédouanent ainsi vis-à-vis du jugement qui sera porté sur eux par la postérité : ce ne sont pas eux, personnellement, qui auront fait erreur, mais tout le monde… Une belle façon d’échapper à une responsabilité individuelle… Une autre conséquence de ce type de comportement est la quasi-absence de critique négative pour les productions de l’art contemporain : on ne veut pas prendre le risque d’être démenti ou ridiculisé par l’Histoire… Michael Werner le regrette : « Autrefois, le monde de l’art était divisé autour d’un artiste : il y avait les ennemis, et les enthousiastes. Aujourd’hui, vous n’avez plus que des enthousiastes... Ce n’est pas supportable. On a besoin d’antagonismes, sinon, on commence à roupiller. Et de l’art ne sort plus rien. Or, l’art a une fonction dans le système social : il a le devoir d’être différent, différent du reste du monde. Mais cela devient aujourd’hui la même chose[7]. » En défense de ces personnes qui se fourvoient, jour après jour, il faut avouer que leur mission est difficile. Elle impose un bon niveau de prise de risques, chose difficile pour certains d’entre eux, obligés de rendre des comptes sur l’utilisation de fonds publics, alimentés par des citoyens qui, pour la plupart, ne s’intéressent pas à la création plastique contemporaine, quand ils ne la conspuent pas… Il faut un investissement autre que financier dans cette tâche. Robert Klein le constate : « On sait pourtant que la valeur exemplaire d’un artiste est dans ce qu’on appelle son apport et parfois simplement dans la ligne de son évolution, plutôt que dans la qualité esthétique de ses œuvres prises séparément ; qu’il est difficile sinon impossible de juger une œuvre sans savoir d’où elle vient[8]. » Il est donc plus simple de se justifier en s’appuyant sur la cote instantanée d’un artiste, donnée facilement accessible et peu discutable, même si elle est souvent éphémère et capricieuse, que d’investir dans la connaissance et la compréhension de la démarche, dans le temps et la durée, d’un créateur. Il n’est donc pas étonnant, dans ces conditions, de constater que ce sont les collectionneurs privés d’aujourd’hui, n’ayant de compte à rendre à personne si ce n’est à eux-mêmes, qui fourniront les joyaux des collections publiques de demain. Et ce ne sont pas ceux dont on parle abondamment, au point d’accréditer l’idée que ce privilège leur est réservé. J’écrivais, il y a presque dix ans : « Les médias donnent du collectionneur une image caricaturale. Richissime, avec un intérêt exclusif pour les artistes à la mode, animé par le seul souci – revendiqué ou non – du placement spéculatif et de la plus-value, ces personnes ne sont guère présentées de façon empathique au grand public. Ils sont aussi souvent insidieusement proposés à l’opprobre général voire à la vindicte de lecteurs ou d’auditeurs qui ne comprennent pas que l’on puisse gâcher son argent dans des activités aussi futiles et peu génératrices de richesses. Sans vouloir porter de jugement sur les quelques grands collectionneurs qui sont visés par ces portraits parodiques, il importe de savoir qu’il a toujours existé un plus grand nombre de collectionneurs, plus modestes dans leurs moyens, dans leurs appétits et dans leur désir d’exhiber leurs trésors comme un tableau de chasse. Ce sont les pourvoyeurs des fonds des collections publiques, une ou deux générations après leur disparition. Les exemples sont nombreux, citons, par exemple Geneviève et Jean Masurel, dont la collection forme le noyau dur des collections du Musée de Villeneuve-d’Ascq, Denise et Pierre Lévy à Troyes ou le docteur Maurice Girardin, chirurgien-dentiste, au Musée d’Art Moderne de Paris… Plus récemment Michael Werner dans ce même musée. Certes, ces généreux donateurs n’étaient pas des smicards et disposaient de revenus significatifs, mais bien en deçà de ceux des magnats qui, de nos jours, alimentent exclusivement les chroniques relatives aux collectionneurs dans les médias[9]. » Plusieurs autres phénomènes ont tendance à aggraver cette situation. J’en développerai six : 1. la disparition d’une classe moyenne cultivée ; 2. la tyrannie du paraître ; 3. la banalisation de la transgression ; 4. la prégnance du politiquement correct ; 5. la culture, quelque peu masochiste, de la repentance ; 6. le refus de tout jugement critique. 1. Jusqu’à la fin de la Première Guerre Mondiale, une classe moyenne cultivée – souvent oisive – constituait le noyau dur de la résistance aux diktats des tendances de la mode. La fin des rentes, l’obligation de travailler pour vivre, l’évolution de l’enseignement public qui a progressivement banni de ses programmes les humanités au profit de l’acquisition de connaissances immédiatement monnayables, la prolétarisation de la bourgeoisie et/ou l’embourgeoisement du prolétariat ont contribué à laminer cette catégorie sociale. Or c’est elle qui avait pris la succession de la noblesse, désargentée par la Révolution, comme patronne des arts et des lettres, le plus souvent en opposition à l’académisme officiel ambiant. Ces bourgeois, se démarquant de l’art officiel, pouvaient alors dire, comme Louis Scutenaire le fit, bien plus tard : « La mode c’est le goût des autres[10]. » L’implacable déculturation que nous vivons se solde, chez la majorité de nos concitoyens, par une atrophie du sens critique et par une incapacité à se faire une opinion par soi-même. Nos contemporains sont déformés par une vision faussement[11] scientifique, binaire, manichéenne du monde, de ce qui est digne d’intérêt et de ce qui ne l’est pas. Ils se prêtent alors facilement à la désinformation alimentée par les descriptions caricaturales que donnent les médias de la création plastique contemporaine. L’art de notre temps n’a le droit à la une que lorsqu’il s’agit de commenter un scandale, des actes de provocation ou des enchères extravagantes. Pour le quidam, en l’absence de repères et de la capacité de juger, la seule bouée de secours est la mode, phénomène accentué à outrance par les réseaux sociaux pour lesquels le succès, enviable et envié, se mesure en nombre de clics et non en qualité des propos… 2. Concomitamment et en conséquence de cette évolution, se développe une culture du paraître au détriment de l’être. Nos contemporains sont plus soucieux de l’image qu’ils projettent d’eux-mêmes que de vivre leur propre vie. D’où cette tyrannie de la mode, changeante par définition, comme le constatait Valéry : « La mode étant l’imitation de qui veut se distinguer par celui qui ne veut pas être distingué, il en résulte qu’elle change automatiquement[12]. » Mais, de façon paradoxale, ce changement incessant résulte, in fine, en une grande uniformité, chacun essayant d’adhérer le plus rapidement possible aux tendances du moment… Et d’immortaliser la chose par de très narcissiques selfies… Il y a les vêtements qu’il faut porter[13], les équipements électroniques qu’il faut avoir chez soi, le smartphone dernier cri qu’il faut exhiber en toute occasion, les lieux qu’il faut fréquenter, les films et les expositions qu’il faut avoir vus… Non sans hypocrisie, d’ailleurs… Pendant le récent confinement, une mobilisation contre la fermeture des lieux culturels a pris corps mais, dès la levée des restrictions, ces établissements, longtemps fermés, sont restés désespérément vides… Sauf à considérer que lesdits lieux culturels étaient les restaurants ou les boîtes de nuit… Ceci n’empêche pas un grand nombre de personnes d’émettre des opinions définitives sur des expositions qu’ils n’ont pas visitées… Internet, Wikipédia et les réseaux sociaux permettent de suppléer à la chose et de préserver une image de personne cultivée… Quand elle a lieu, la visite d’un musée ou d’une exposition aura pour objectif principal la prise d’un selfie devant une œuvre fameuse, souvent la même, d’ailleurs, pour bien signifier qu’on était là, une forme de substitut contemporain – certes plus respectueux de l’environnement – aux graffitis ou inscriptions gravées que les anciens laissaient pour marquer leur passage dans des sites mémorables… Dans le meilleur des cas, les plus curieux flasheront le QR-code figurant sur le cartel d’une œuvre pour savoir ce qu’ils doivent en penser… Plus rapide que réfléchir pour se faire une idée par soi-même… Pas de risque, par conséquent, d’avoir un point de vue qui ferait tache dans le consensus ambiant… Ainsi, de la tétralogie baudelairienne l’époque, la mode, la morale, la passion[14] ne subsiste donc plus aujourd’hui que le deuxième terme : la mode. 3. L’Histoire de l’art est jalonnée d’initiatives de transgression des canons qui prévalaient pour en imposer d’autres : épater le bourgeois avant de le convaincre quelques décennies plus tard et de s’imposer comme un nouvel académisme. Depuis plusieurs années, la subversion ou la transgression sont devenues une banalité – voire un impératif – de la création contemporaine à la mode. On voit se développer un nouvel académisme de la transgression, y compris dans le domaine de l’art dit brut. Les expositions des travaux des récents diplômés des Beaux-Arts de Paris démontrent même que cette forme de rébellion est dûment enseignée… À tel point que le bourgeois n’est même plus choqué. Il en redemande même, parfois… Ce que tout ce petit monde oublie trop souvent, c’est que des œuvres qui furent politiquement engagées en leur temps et jugées subversives par le public et les autorités d’alors, comme, parmi de nombreux exemples, Le Radeau de “La Méduse”, 1819, de Géricault ou L’Atelier, 1855, de Courbet, gardent encore un immense intérêt plastique, même si le hic et nunc de leur création a disparu et est ignoré de la quasi-totalité de leurs admirateurs. C’est qu’il devait y avoir quelque chose d’autre qui perdure au-delà du temps… Prenons, a contrario, l’exemple d’un artiste à la mode d’aujourd’hui, coqueluche – probablement passagère – des musées et d’un grand collectionneur : Charles Ray. Son installation Oh ! Charley, Charley, Charley…, 1992, se voulait résolument provocatrice. Trente ans après sa création, elle fait sourire par sa niaiserie, même si, dans son exposition à la Bourse de Commerce, en 2022, son accès est théoriquement interdit aux mineurs. Huit personnages moulés sur le corps de l’artiste, in naturalibus, se livrent à une très explicite partouze homosexuelle… Ce type d’image a envahi Internet et ne révolte plus grand monde. L’effet de scandale étant passé, que reste-t-il des qualités autres de cette œuvre, celles qui perdureront ? Si on consulte le catalogue de l’exposition où elle est présentée, on voit bien la peine des commentateurs et exégètes pour en dire quoi que ce soit de pertinent, au-delà de la description de ses modalités de réalisation… Tout est dit, ou plutôt non-dit… Plus généralement, dans le même ouvrage, l’accent est mis sur le poids des œuvres exposées. L’artiste insiste même sur le fait que ses deux expositions parisiennes simultanées pèsent 26 tonnes… Curieuse mesure de l’intérêt d’une œuvre ! Plutôt que le sens ou les qualités plastiques des pièces présentées, les auteurs des textes dudit catalogue se complaisent à souligner que certaines œuvres sont en acier massif taillé par une machine numérique, ce qui justifie leur masse. Un argument de poids, c’est le cas de le dire ! Quel intérêt, d’ailleurs, quand on sait que bon nombre de ces travaux sont recouverts d’une peinture neutre et opaque qui en masque le matériau ? La révélation de leurs pseudo-secrets de fabrication n’apporte rien à la compréhension de l’éventuelle portée de ces sculptures. Qui, aujourd’hui, en dehors de quelques experts, s’intéresserait à la nature des verts utilisés par Courbet dans ses tableaux ou au type d’adhésif auquel ont recouru Braque et Picasso dans leurs collages ? Revenons donc au bon sens exprimé par Max Ernst : « Si ce sont les plumes qui font le plumage, ce n’est pas la colle qui fait le collage[15]. » 4. Le politiquement correct, forme de consensus mou s’impose comme une composante structurante de la mode dans les arts plastiques. Isabelle Barbéris le caractérise en des termes limpides : « Le politiquement correct repose en effet sur un mécanisme de déni du réel et d’occultation de la vérité. […] un dédoublement figé de l’activité artistique : d’un côté, il y a désormais le marché de l’art financiarisé qui surexpose jusqu’à l’obscénité son absence de nécessité et sa désinvolture ironique ; de l’autre, l’art subventionné, qui s’auto-conserve à travers une discursivité morale valant autojustification. […] Le politiquement correct progresse par paralysie douce et glacis afin de déminer la situation de communication de toute offense potentielle. Il relève d’un effort de dé-potentialisation du langage[16]. » Il en résulte une forme de dictature intellectuelle à caractère quasi totalitaire. Certes, on n’envoie plus les opposants à cette doxa dans des camps de rééducation ni devant des pelotons d’exécution, mais sa prégnance réduit à la marginalité ou à la précarité les créateurs qui refusent de se plier à son cadre rigide. Plus grave encore, quand la plupart des critiques d’art se font les hérauts de cette politique dirigiste, ils finissent par imposer une pensée unique à un public qui ne dispose plus d’aucun bagage plastique pour la contester. Serge Fauchereau s’en afflige : « En France, on reste trop dirigiste ; on suggère fortement une certaine compréhension, on a tendance – heureusement pas toujours – à indiquer au public comment il faudrait penser. À l’étranger, c’est très différent : on fournit les informations au public et libre à lui de se forger son opinion, de manière plus objective. C’est une question de confiance. […] La critique permettait à chacun de se repérer. Aujourd’hui, chaque média se trouve dans une course contre le temps et l’effet d’annonce[17]. » Fort heureusement, pour la constitution du patrimoine muséal de demain, il existe encore de ces personnes indifférentes à la mode dont l’écrivain québécois Jean Éthier-Blais écrit : « C’est à cet instant qu’on reconnaît précisément le collectionneur. Il se fiche de la mode. Il transcende le temps[18]. » 5. En 1995, Thomas McEvilley écrivait : « L’art d’aujourd’hui a plus à voir avec la clarification de l’identité culturelle qu’avec le sentiment esthétique[19]. » Un des aspects du politiquement correct consiste en effet à promouvoir une expression artistique qui se veut éveillée et réactive aux discriminations de tous types. C’est le wokisme, le culte de l’inclusivité, avec ses déviances vers la cancel culture laquelle, combinée avec la repentance post-colonialiste, devient un phénomène de mode incontournable. Isabelle Barbéris écrivait, à ce sujet, en 2019 : « Le terme d’inclusivité semble aujourd’hui désigner la version la plus aboutie du processus démocratique, une sorte de plénitude de la représentativité. Ce vocable est devenu courant dans le monde de l’art. Il y répond au souci constant de lutter contre les discriminations, excepté, bien entendu, lorsque celles-ci sont positives et donc désirées. […] La bataille est préemptée, d’un côté par les partisans de la fable racialisée, de l’autre par les défenseurs tourmentés de l’apologue nihiliste. Mais les deux sont cumulables et font système. Tant pis s’il faut sacrifier l’humanisme occidentalo-centré sur l’autel de l’humanitarisme : nous, petits-bourgeois qui n’avons jamais vu le marxisme d’un très bon œil, commençons à le considérer sous un jour bien plus bienséant quand il nous est revendu sous un habillage racialiste, paternaliste et pénitent[20]. » En se transformant en tribune politique, l’art tombe dans les défauts de la politique politicienne : la parole creuse, la langue de bois, la vacuité conceptuelle, la parodie d’une liberté confisquée par une censure qui ne dit pas son nom… Pis encore, au lieu de construire, les artistes qui veulent rester dans le courant dominant, qui tiennent à être à la mode, se trouvent acculés à renier leurs racines culturelles, à affecter du dégoût pour leurs propres valeurs, à faire le procès de toute proposition concrète, à dénoncer ce qui, de près ou de loin, peut s’apparenter à une démarche constructive… Ils doivent ainsi faire preuve d’un tropisme vers une forme d’académisme anti-culturel qui s’autodétruit en se consumant… et les détruit en même temps… 6. Depuis Marcel Duchamp (chacun serait un artiste, mais méconnu en tant qu’artiste[21]) et Joseph Beuys (chaque homme est un artiste[22]) tous les barbouilleurs amateurs peuvent légitimement se déclarer artistes. Ils oublient cependant que le même Duchamp, qu’ils ignorent ou abhorrent, écrivait : « le grand ennemi de l’art, c’est le bon goût[23]. » Isabelle Barbéris, toujours elle, formule ce désir d’accéder au statut d’artiste en ces termes : « L’essentiel de la mission de l’art vraiment populaire est de valoriser l’homme de la rue, de lui accorder son tour de piste[24]. » Toutes ces personnes qui s’autoproclament plasticiens ou artistes ne veulent pas admettre que l’accomplissement artistique requiert de nombreuses années de formation, d’apprentissage ou d’expérimentations. Elles récusent d’emblée toute idée qu’un jugement extérieur puisse être porté sur leur travail. D’ailleurs, une grande partie de la population partage ce point de vue, faisant du jugement critique une prérogative d’une élite par définition inutile, voire nuisible. Et, je l’ai déjà dit ci-dessus, l’élitisme est devenue l’injure suprême pour disqualifier un interlocuteur… Donc la mode est à tout accepter, sans discernement, de peur de cliver ou de se montrer antisocial ou élitiste. André Malraux affirmait pourtant, en 1950, que tout n’est pas bon à prendre en matière artistique : « Il est singulier que même la mauvaise peinture, la mauvaise architecture, la mauvaise musique, ne puissent être exprimées en commun que par le mot arts. Peinture désigne à la fois la voûte de la Sixtine et le modèle du plus bas chromo. Or, ce qui pour nous fait de la peinture un art n’est pas une disposition de couleurs sur une surface, mais la qualité de cette disposition. Peut-être possédons-nous un seul mot parce que l’existence de la mauvaise peinture n’est pas très ancienne. Il n’y a pas de mauvaise peinture gothique. Non que toute peinture gothique soit bonne : mais ce qui sépare Giotto du plus médiocre de ses imitateurs n’est pas de même nature que ce qui sépare Renoir des dessinateurs de la Vie Parisienne d’une part, des académiques d’autre part[25]. » C’est ainsi que, en 2010, le Musée Maillol ayant organisé une splendide exposition sur le thème des Vanités, nous avons été accablés de dossiers de candidature sur ce thème… mais tout le monde n’est pas le Caravage ni même Damien Hirst… Un peu plus tard, après une exposition consacrée à Christian Boltanski, ce sont les boîtes-reliquaires qui les ont remplacées… Et de devoir justifier, le plus diplomatiquement possible, notre refus de présenter des œuvres prétendument à la mode mais vides de sens et sans qualités plastiques… Et comment faire comprendre à tous ces amateurs qu’il ne suffit pas d’avoir un univers – propre ou emprunté – mais qu’il faut savoir le communiquer, l’exprimer. Arthur C. Danto le dit clairement : une création plastique doit être à propos de quelque chose (to be about something) mais elle doit aussi incarner sa signification (to embody its meaning[26]). Cette incarnation, cet et opus factum est, est bien souvent la pierre d’achoppement qui rend fausse l’affirmation de Beuys et remet en question la primauté d’une mode superficielle et mouvante… Je ne voulais pas, dans ce texte, sombrer dans le défaut que stigmatise La Bruyère : «Il y a autant de faiblesse à fuir la mode qu’à l’affecter[27]. » Je ne recommande pas de renier la mode mais tente d’en démonter quelques-uns des mécanismes et d’insister sur le fait qu’il faut prendre conscience de certains de ses effets néfastes sur la création plastique, sur la survie de créateurs féconds qui veulent y échapper et, à plus long terme, sur la constitution de nos collections patrimoniales. Car, il faut bien le reconnaître, les enjeux financiers et économiques ne sont pas neutres dans ce domaine et dépassent de loin les considérations esthétiques ou de valeur plastique. Déjà, à la fin du XVIIIe siècle, Chamfort le remarquait avec sa perspicacité coutumière : « Le changement de modes est l’impôt que l’industrie du pauvre met sur la vanité du riche[28]. » Sachons-le et ne l’oublions pas quand on essaie de nous imposer un point de vue unique et loin d’être désintéressé… Louis Doucet, mars 2022

[1] Turba est argumentum pessimi, in De Vita beata, ca 58.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Quelques acquisitions récentes |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Annonces

|

Espace d’art Chaillioux Fresnes 94

|

du 10 septembre au 29 octobre 2022 À fleur de peau

|

du 12 novembre au 17 décembre 2022 Chaos

|

du 10 janvier au 25 février 2023 En suspension

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

Les anciens numéros sont disponibles ICI

© Cynorrhodon – FALDAC, 2022

Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014

33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org

Recevoir la lettre

–

Ne plus recevoir la lettre