|

macparis printemps 2022

du 2 au 12 juin 2022

74 boulevard Richard-Lenoir – 75011 PARIS

(notices rédigées par Louis Doucet)

|

|

Retour à la normale ?

Le séisme de la crise sanitaire a eu des conséquences catastrophiques sur le monde de l’art et, plus sérieusement, sur les plasticiennes et plasticiens qui n’ont bénéficié d’aucune aide de l’État. Il faut savoir que, pour beaucoup, leurs revenus principaux proviennent de travaux alimentaires, souvent exercés dans des structures, elles aussi touchées par la pandémie et qui ont dû fermer leurs portes provisoirement ou définitivement, les privant ainsi du minimum vital.

Dans cette tempête, les associations sans but lucratif ont fait montre d’une remarquable résilience. Parmi elles, macparis a réussi à garder le cap mais a quand même dû annuler une de ses sessions et limiter une autre aux seuls exposants franciliens. L’année 2021 a vu une remise sur les rails, avec deux sessions à peine perturbées par les restrictions sanitaires et des exposant(e)s qui, pour certain(e)s ont dû attendre deux ans pour enfin pouvoir présenter leurs œuvres au public. 2022 devrait être l’année d’un retour à la normale avec des contraintes minimales. Du moins, nous l’espérons…

La sélection que nous vous présentons résulte, comme toujours, d’un processus long et minutieux : vingt artistes sélectionnés sur près de 2 000 candidatures reçues. Dans une première phase d’élimination, sur la base de la seule analyse collégiale des dossiers qui nous sont soumis, nous en retenons un peu moins de deux cents qui feront l’objet d’une visite d’atelier. Ces visites in situ ont pour objectif d’approfondir l’engagement plastique du candidat, de mieux comprendre sa démarche et de nous assurer de son ancrage dans les préoccupations et réalités de notre temps. Au terme de ces rencontres et de quelques dizaines de milliers de kilomètres parcourus par les trois commissaires, seulement une quarantaine de propositions seront retenues, d’un commun accord, soit une vingtaine pour chacune de nos deux sessions annuelles.

Nous nous livrons ainsi à ce travail de défrichage que beaucoup de structures, publiques ou privées, ont renoncé à faire depuis longtemps, se contentant de baser leurs choix sur le bouche-à-oreille, sur des réputations aussi infondées qu’éphémères ou sur des dossiers impersonnels et trop souvent trompeurs… Ce sont donc bien des artistes émergents que nous vous proposons, privilégiant les réalisations en dehors de sentiers battus et des effets délétères de la mode.

Ceci devrait vous inciter à faire le déplacement pour venir voir cet échantillon significatif des meilleurs travaux sortant des ateliers de plasticiennes et de plasticiens investi(e)s dans la réalité de notre monde. Elles et ils sont – c’est notre intime conviction et la seule raison de notre engagement bénévole – de plus en plus indispensables à notre Société, si elle ne veut pas perdre le peu d’âme qui lui reste…

Il faut le rappeler, macparis, c’est aussi, en collaboration avec l’association Cynorrhodon – FALDAC, la programmation et le commissariat des cinq expositions annuelles de l’Espace d’art Chaillioux de Fresnes, avec plus d’une quarantaine d’artistes présentés chaque année, plus de 8 000 visiteurs annuels et un important programme de médiation avec les publics locaux…

Nous tenons enfin à témoigner notre gratitude au Ministère de la Culture, à l’Adagp et à quelques mécènes privés, dont Le Géant des Beaux-Arts, qui, année après année, continuent à nous soutenir généreusement.

Hervé Bourdin, Annick & Louis Doucet

commissaires de la manifestation

|

| Dans ses œuvres en volume et dans ses dessins, Jonathan Bablon met en évidence l’hybridité de nos vies, assemblages de vivant et d’inerte, de minéral, de végétal et d’animal, de naturel et de technologique… Il en résulte des objets fantaisistes, des mutants dont les couleurs chatoyantes nous font oublier la monstruosité intrinsèque. On en vient même à chercher quelle pourrait être l’utilité de ces choses si séduisantes dont l’inefficacité est pourtant patente. Cette forme d’indéterminisme sollicite le spectateur, invité à prendre position dans un débat sur la place du vivant dans un monde investi par la technique, sur son futur et sur la place qui lui sera réservée.

Au fil de ses propositions, on découvrira des fragments de récifs coralliens, en plâtre ou en céramique couleur de guimauve, des coupes cytologiques de tissus dont on ne sait s’ils procèdent de l’animal ou du végétal, du réel ou du fantasmé, des relevés géologiques dans lesquels les racines des arbres se muent insensiblement en canalisations en matière plastique, des tomates génétiquement modifiées à des fins productivistes, des cages thoraciques transformées en cœurs de centrales nucléaires, de la viande produite in vitro…

Cette fantaisie apparemment débridée, se présentant sous des couleurs et des mises en scène ludiques et racoleuses, nous dérange. Elle suscite une profonde interrogation sur la vanité des activités sociales, sur l’avenir de l’humain dans un monde en cours de déshumanisation, sur l’inexorable transfert du vivant et du pensant vers une mécanisation à laquelle l’Homme a délégué les derniers restes de sa liberté individuelle.

Jonathan Bablon se défend cependant d’une vision trop pessimiste de notre avenir quand il déclare : « mon univers est imprégné d’une tension métaphysique qui invite à percevoir, de manière sensible, l’humain s’intégrer à la nature par la technologie. » Espérons que c’est ce point de vue qui prévaudra… |

| Les dessins hyperréalistes au pastel sec de Constance Beltig sont de grandes dimensions : 200 x 100 cm. Ils sont réalisés à partir de clichés photographiques, projetés à l’épiscope sur la feuille de papier. Le processus de distanciation est donc poussé à l’extrême : ce ne sont pas des dessins d’après modèle, mais des copies, faites à la main, de photographies, produites électroniquement, de sujets réels. Comme l’artiste le déclare : « il ne s’agit pas de rendre compte de la réalité d’un corps vivant mais de celle d’une image électronique, une reproduction fidèle du réfèrent immatériel, lui-même fidèle à la réalité. »

On découvrira, sur les feuilles de Constance Beltig, des images agrandies à l’échelle humaine, celle du spectateur. Ces grandes images posent la question de la distance entre spectateur et sujet. Elles sont empruntées à des planches d’encyclopédies naturalistes (tortue, mouche…), de manuel de biologie (dissection d’une souris…), d’un nouveau-né criant dont le cordon ombilical n’a pas encore été sectionné… Mais on y voit aussi des personnages, grandeur nature, saisis dans des attitudes instantanées, parfois instables, loin de toute velléité de prendre la pose.

Dans ce processus de rematérialisation d’un sujet en recourant à des méthodes lentes, minutieuses, l’artiste pose la question de la raison d’être de la figuration plastique. Il n’est plus question de cette aura benjaminienne et, pourtant, il ne s’agit pas de reproductibilité technique car le dessin est unique Ce qui demeure, c’est, avant tout, la trace d’un geste artisanal, méticuleux dont la finalité demeure incertaine au premier abord. Constance Beltig considère que ses dessins sont des sortes de réparations d’une dette occulte, une projection de son propre corps réincarné sous un aspect autre ou dans des postures improbables, la projection de son intériorité dans des concrétisations palpables mais fragiles comme la volatile pulvérulence de la poudre de pastel. |

| Les assemblages d’Arnaud Bodaire sont constitués à partir d’éléments récupérés dans son environnement proche : menus objets, images de magazines, traces du quotidien... Après les avoir collectés, il décide d’en choisir certains pour leur potentiel mémoriel et de les associer avec d’autres pour réaliser des compositions, présentées dans des boîtes plates, accrochées au mur. Ces pièces évoquent une multitude de choses, depuis la collection entomologique jusqu’à une relecture, corrosive et/ou ludique, de notre condition humaine. Elles se muent parfois en mécanismes faussement utilitaires dont la finalité échappe totalement à l’observateur.

Au-delà de la parenté formelle avec les boîtes de Joseph Cornell, c’est plutôt à l’installation La vie impossible de C.B. de Christian Boltanski que ces compositions font écho. Il s’agit, en effet, avant tout, d’un travail sur la mémoire qui questionne les moyens mis en œuvre dans la transmission, pour lutter contre l’oubli. On pourrait, selon les propos d’Arnaud Bodaire, parler de capsules temporelles, de chercher comment laisser une trace de ce qui a existé… Il poursuit : « En effet à travers une mise en scène plastique et visuelle réalisée à partir d’éléments autobiographiques (carte d’autorisation de sortie du territoire pour mineur…), des photographies floues ou ratées tirées de l’album de famille, des objets ou parties que j’ai conservés, des jouets… je propose des fragments de vie, des synoptiques visuels qui pourraient s'apparenter à des autoportraits. »

Arnaud Bodaire donne une égale importance aux matériaux, aux formes, aux couleurs et à leur capacité expressive, jouant sur des correspondances ou des oppositions latentes, à découvrir par le regardeur. L’équilibre de la composition est tout en tension, souvent proche de la rupture.

L’artiste s’appuie sur un processus ancien, celui du collage, mis en œuvre avec une volonté de transformation d’objets sans intérêt en acteurs d’une narration qui peut être, selon les cas, critique, expressive, affective ou purement esthétique. Le propos n’est cependant pas clos d’emblée. Il écrit : « nombre de mes créations sont des points de départ et je n’ai pas de certitudes. J’ouvre des pistes que je peux développer, laisser en suspens ou reprendre à différents moments. » C’est donc au spectateur de leur donner leur pleine signification, laquelle est laissée ouverte à la subjectivité de chacun.

Quels que soient les objets qu’il collecte, l’artiste tente à chaque fois de les transposer dans un contexte différent de leur lieu d’origine, pour leur donner une nouvelle signification. Parfois il les érige en totem à l’aide de tubes d’acier depuis des socles en pierre. Ces objets, autrefois invisibles, font désormais signe de par leur positionnement en suspens. À travers ce dispositif, l’artiste cherche à questionner le monde qui nous entoure. |

| Les sculptures d’Aude Borromée, architecte de formation, sont construites sur une ossature en grillage à poule déformé, torsadé, distordu… Sur ce treillis, à la fois souple et rigide, sont appliqués des pigments de couleurs vives, mais aussi, dans certaines pièces, des épidermes de matière opaque – papier recyclé, mortier… –, eux aussi colorés, qui couvrent partiellement ou totalement la structure sous-jacente. Le contraste entre le caractère massif de ces apports et la légèreté de la grille porteuse est saisissant.

Ces pièces, qui s’inscrivent dans la lointaine descendance des figurations physiologiques d’écorchés, jouant sur les variations de densité des mailles du grillage pour figurer l’élasticité d’un épiderme, nous parlent de peaux, d’os et de chairs, de corps probablement blessés, pris dans des convulsions, arrêtés en pleine action... On pense irrésistiblement aux moulages de ces cavités laissées vides par des êtres vivants saisis, à Pompéi, dans les cendres de l’éruption du Vésuve.

Il y a du minéral, du géologique, du tellurique dans ces œuvres, mais, avant tout, elles affirment, contre vents et marées, la présence d’un vivant qui résiste à toutes les agressions du temps. Elles interpellent le regardeur qui ne peut éviter d’établir un parallèle avec sa propre structure anatomique. Il est invité à un dépassement de sa réalité corporelle, obligé de confronter son existence à l’altérité de tiers inconnus, à découvrir. L’artiste s’exprime à ce sujet : « mon travail s’apprécie par le corps, nous plonge dans une confrontation immédiate avec la matière, le temps présent et dans une relation directe avec l’être. L’acte plastique crée une interface physique où créateur et spectateur sont reliés par l’œuvre, par sa représentation hors normes de notre environnement où chacun peut éprouver plus fortement sa vitalité et sa présence au monde. » |

| La série de photographies Travelllings de Pierrejean Canac, contrairement à ce que l’on aurait tendance à penser en les découvrant, ne résulte d’aucune opération de post-production, d’aucun bidouillage avec Photoshop ni avec d’autres outils numériques de ce type. Les clichés ont été capturés au moyen d’un iPhone 6S, en mode panoramique, avec des temps de pose allant de fractions de seconde à plusieurs minutes, plus d’une heure pour certains. Dans certaines prises de vue, le sujet se déplace devant l’objectif, dans d’autres, c’est l’appareil de prise de vue qui tourne autour du sujet.

Dans un cas comme dans l’autre, au-delà de la pure prouesse technique, le résultat est déroutant. Le spectateur a le sentiment de prendre conscience de mouvements insoupçonnés ou de découvrir des choses sous un aspect inhabituel, condensant, sur une même surface, des dimensions temporelles et spatiales. On peut faire le rapprochement avec le propos de Gurnemanz, au premier acte du Parsifal de Wagner : zum Raum wird hier die Zeit (ici, le temps se mue en espace).

Le parallèle avec les images produites par un scanner médical ou un dispositif de radiologie IRM s’impose aussi à l’esprit, si ce n’est que, chez Pierrejean Canac, il est plus question de flux – dans le temps et dans l’espace – que d’investigation statique de l’intérieur des choses, de transformation, réelle ou improbable, plutôt que de compte-rendu d’une réalité instantanée, d’une révélation d’un non-vu poétisé à l’opposé d’un constat réaliste d’un état figé… À sa façon, le photographe nous dote d’un œil augmenté, ce dernier mot ayant le sens qu’il a dans l’expression réalité augmentée.

Les titres des œuvres, avec des voyelles ou consommes répétées, tel le l dans le titre de la série, apportent une touche d’humour inspirée du surréalisme ou de l’OuLiPo. Le Glooobe est une mappemonde créée par la rotation d’un globe animé du bout des doigts ; le FIIIl est roulé dans un interminable écheveau ; la Pierrre s’allonge outre mesure ; les bougies du gâteau d’Annniverrrsaire ne pourront pas être éteintes d’un seul souffle ; la citrouille de Carrooosse pourrait effectivement servir à Cendrillon ; Niiice nous fait revivre, à travers un hublot, l’interminable processus d’atterrissage d’un avion dans la capitale azuréenne… |

| Jeanne Cardinal commence son travail par la collecte d’ustensiles utilitaires banals qu’elle choisit pour leur capacité à se combiner avec d’autres, a priori sans rapport avec eux. Sa démarche vise à dé-fonctionnaliser ces objets pour en faire de simples formes, bases de son vocabulaire plastique. De ces éléments, elle écrit : « Fabriqués par l’homme pour servir aux besoins de l’homme, omniprésents dans nos vies, ils sont le miroir de l’époque. En les détournant de leur usage premier, en m’en servant comme matériaux d’exposition, ils me permettent d’interroger tant les pratiques de la société que celles de l’art. »

Dans ses OQNI – Objets du Quotidien Non Identifiables – Jeanne Cardinal s’intéresse au vide à l’intérieur des objets – à leur contretype spatial – et le moule en béton. Une façon de rendre visible, de matérialiser, ce qui est certes perceptible mais demeure invisible. Les résultats de ce processus de fossilisation d’objets bien contemporains mettent à l’épreuve les facultés cognitives du regardeur. Il peine – quand il y arrive – à identifier ce dont il s’agit et, quand il le peut, prend brutalement conscience de la distorsion entre un produit du design contemporain et un aspect géologique multimillénaire.

Jeanne Cardinal présente ces volumes, rendus méconnaissables, au sol, isolés ou en groupes, dans des installations qui les rendent encore plus énigmatiques et forcent le spectateur, qui n’a souvent que le titre de l’œuvre comme repère pour s’orienter, à porter un regard autre sur son environnement quotidien, à se projeter dans un imaginaire insoupçonnable de prime abord.

Ailleurs, un pied de lavabo en céramique colorée, détourné de son usage et combiné avec une structure en papier mâché et du papier vinyle, recrée l’atmosphère d’une plage estivale ensoleillée. Des notices de montage de meubles IKEA appliquées à l’assemblage de formes hétéroclites donnent naissance à des structures incongrues, déroutantes, qui remettent en cause les principes de la logique la plus élémentaire. Jeanne Cardinal est ainsi devenue maîtresse dans l’art d’un détournement onirique qui nous réconcilie avec la banalité de notre quotidienneté. |

| Nicolas Cluzel pratique exclusivement la peinture. Il s’intéresse aux chefs-d’œuvre des siècles passés et en propose une relecture grotesque, granguignolesque et déjantée dans une tradition qui est celle de la farce et de la fête populaire débridée, dans une filiation directe avec les œuvres de la tradition flamande de Bosch, Bruegel ou Ensor.

Bien que privilégiant la vitesse d’exécution, Nicolas Cluzel a longuement observé les maîtres du passé pour en tirer des leçons et y puiser des caractéristiques qui irriguent ses œuvres. On y trouvera, notamment, des traces de l’expressionnisme matiériste de Rebeyrolle, des éclaboussures gestuelles à la Pollock, la technique de badigeonnage de certains street-artists, le grouillement narratif d’un Erró, la truculence jubilatoire des Flamands de la Renaissance, le souci de l’actualité de certains dessinateurs de presse, les rencontres ou confrontations improbables chères aux surréalistes, la prégnance libératoire de la couleur des Nabis, les mises en page inspirées des écoles orientales…

Sa longue pratique de la bande dessinée est aussi perceptible dans la dislocation de ses personnages et dans l’exagération des physionomies expressives. Ce mélange détonant et détonnant, cette expression d’un flagrant délire, d’une gourmandise goulue et jouissive pour l’acte de peindre, constituent d’évidents hommages, de claires déclarations d’amour à la peinture et à son histoire. S’ils prennent parfois la forme de la dérision, ce n’est que pour exorciser les tragiques convulsions et les douloureuses grimaces de l’acte créateur.

Christian Noorbergen a écrit : « Nicolas Cluzel est un bougre-à-peindre qui étreint tous les délits délurés d’une peinture à grands délires. Il ne craint pas la chute libre, et abandonne tous ses repères. Il sait lâcher ses coups d’art à coups acérés de scalpel mental. Ses traits esquissent des apparences violentes, déchirent les attendus graphiques, et outrepassent les périmètres normes. Il œuvre à l’arrache, et ses arrachements cruels crucifient la séparation d’origine, quand le corps humain, pour faire exister l’humanité, prend distance tragique avec le corps de l’univers. Nicolas Cluzel sait oser l’abîme. » |

| Le matériau de base des sculptures et installations de Léa Ducos est constitué par des chutes de bois, de stratifié ou de laminé provenant d’ateliers de menuiserie, de papiers abrasifs et de divers objets de récupération… Elle les assemble ou les colle, les pose au sol, les adosse à une paroi ou les accroche au mur comme s’il s’agissait de tableaux conventionnels. Ses compositions évoquent fragilité et instabilité, comme si le moindre mouvement inconsidéré du spectateur risquait de tout compromettre. Il en résulte une tension, tant dans la structure des œuvres elles-mêmes que chez le regardeur qui craint, à tout instant, de mettre en péril le précaire équilibre de ces frêles constructions.

Et pourtant, rien n’est laissé au hasard ni à l’improvisation. Tout est pesé, mesuré, mûrement réfléchi… Si l’aspect ludique – et parfois dérisoire – est souvent présent dans ses œuvres, Léa Ducos n’a pas oublié les leçons de l’histoire de la statuaire, depuis les idoles pré-cycladiques jusqu’aux créations contemporaines les plus récentes, en passant par les constructivistes russes et les arts premiers.

Elle aime à faire un parallèle entre son travail et celui de l’écrivain, considérant, dans la descendance d’un Mallarmé, ses productions comme une forme d’écriture poétique dans l’espace d’exposition. Son objectif avoué est de provoquer un éveil créatif, de stimuler le mouvement, tout en s’inspirant d’une multitude d’autres univers : la musique, la poésie, les histoires et jeux d’enfants, les règles de base de la physique… À cette fin, elle cultive les ambiguïtés, les lectures multiples, les doubles sens, les calembours visuels, les exercices combinatoires… le tout avec une malice dont le spectateur est invité à partager le plaisir.

Au-delà de la réflexion sur l’instabilité, la précarité et la fragilité des élaborations humaines, Léa Ducos pose la question de leur inutilité et de leur gratuité. Ceci n’est pas innocent et aborde frontalement l’existence et le statut de l’idée sous-jacente. En ceci, elle rejoint Georges Henein quand il déclarait : « Une idée est un jouet incassable, gratuit, et quelquefois mortel. » |

| Véronique Roca intègre très tôt la cire d’abeille parmi ses matériaux de prédilection et développe des ensembles d’œuvres où la contemplation, l’énigmatique et l’humour se croisent. Max Lanci a adopté la paraffine comme liant, pour ses analogies sensorielles avec la peau humaine : translucidité, tiédeur, lent vieillissement. Ils ont décidé de collaborer pour nous présenter un projet à quatre mains.

D’emblée la thématique du jeu d’échecs s’est imposée à eux, entre connivence et antagonisme : deux camps jouent, se mêlent, pour construire inextricablement jusqu’à un point final. Une confrontation entre matériaux proches, radicalement dissemblables, mais pourtant miscibles. Les pièces noires se distinguent en cire, les blanches en paraffine. Elles sont réalisées par assemblage de matériaux hétéroclites – verre, ficelle, végétaux, coquilles d’œufs, métal, plastique, cheveux, cendre… – : tribu Dada d’enfants naturels, rejetons d’ex-voto nord portugais et de fétiches vaudous africains.

Parmi les échiquiers concoctés par Véronique et Max, l’un est mis à disposition des visiteurs, leur permettant de jouer sur place. Un autre figure une partie historique, figée dans sa phase critique : celle du 10 février 1996 entre l’ordinateur Deep Blue et Gary Kasparov.

L’ensemble du projet est complété par des figures liées aux échecs ou à une réjouissante mystique de la babiole : Mission impossible, L’éveil de la Kundalini, Pièces en deux clics et trois claques...

Le duo a aussi relevé le défi que nous lui avons proposé de peupler les casiers du grand escalier du Bastille Design Center. Les deux artistes se sont bien gardés de nous dévoiler la nature de leur projet mais nous ont promis la surprise… Nous n’en doutons pas… |

| Ema Duval brode. Elle recourt à cette technique, lourde de connotations passéistes, pour nous livrer des œuvres qui s’inscrivent pleinement dans notre temps. Les formes qu’elle produit nous semblent familières, au premier abord, mais le regardeur a bien du mal à en identifier l’origine : peut-être des projections planes d’objets tridimensionnels réels ou fictifs, appartenant au monde urbain, rural ou domestique… On pourra reconnaître ici l’ombre d’une chaise, là d’une table, ailleurs d’une cage ou d’une herse… mais le doute subsiste et d’autres lectures émergent sans pour autant s’imposer…

Pour brouiller un peu plus les pistes, Ema Duval présente, le plus souvent, ses pièces dans des installations, combinées avec des objets indéfinissables, sortes de fétiches réalisés en passementerie, en filasse, lambeaux de tissu, bois, zinc, papier, balais, bobines, épingles… Le dépaysement est complet.

Ce qui frappe avant tout, dans ses broderies, souvent monochromes ou dans une subtile bichromie, c’est l’opposition des lignes épaisses et des grandes plages blanches qu’elles enserrent : des fantômes de formes. On pense inévitablement aux plaques résiduelles d’un processus d’estampage de pièces mécaniques dont l’usage reste incertain ou bien à des gabarits pour des découpes improbables ou encore à des patrons de couturière.

L’incertitude est de rigueur, mêlant deux temporalités : présent industriel et passé fétichisé ; deux pratiques : artisanat et travail de plasticienne ; deux modes d’expression : réalisme et abstraction ; deux appréhensions de l’espace : volume et planéité ; deux plasticités : rigueur géométrique et flou entretenu…

Au sujet de son œuvre Triptyque brodé, 2018, l’artiste s’exprime : « Une imbrication de formes abstraites sur laquelle se joue peut-être une partie de piano, se dessine un plan de ville ou des gabarits de découpe textile ? Agissant comme un perturbateur de sens, un court-circuit mental, un objet est posé à gauche du triptyque grésillant. Permettrait-il de lire ces formes fantômes évidées qui remplissent chacune des 3 broderies ? » |

| De sa démarche, Léna Fillet écrit : « Dans mon travail, j’explore les concepts de similitude et d’analogie entre des objets, des situations et des sentiments. Je crée un lien de complicité, proche d’un rapport enchanteur et envoûtant, avec eux. Cette relation me permet de construire des espaces ou` il n’y a plus une réalité mais un jeu de possible et de correspondance. Les thèmes de l’amour, la vie, l’art, la pollution, sont pour moi des récits familiers que je livre de manière personnelle. Accompagnée d’une réflexion a` la fois privée et globale, je cherche l’équilibre narratif entre mes expériences ordinaires, comme une balade au bord de la plage, mon homosexualité, mon corps, mes lectures ou mes histoires d’amour et l’imaginaire du spectateur. Je souhaite qu’il puisse simultanément plonger dans mon originalité, ressentir sa propre histoire et avoir une vision plus étendue de notre monde. »

Pour parvenir à ses fins, Léna Fillet recourt à plusieurs techniques : photographies, assemblages de menus objets, installations, lectures performées… qu’elle n’hésite pas à combiner au sein de la même composition plastique. Son propos n’est jamais démonstratif mais procède par de délicates et subtiles allusions, sans la moindre emphase et, pourrait-on dire, par des chemins de traverse. C’est le non-dit qui finit par s’imposer, dans une pudique sobriété.

Dans les œuvres de Léna Fillet, il est aussi question de fragilité, d’une fragilité cependant forte et résiliente, ancrée dans le terreau de souvenirs personnels, parfois alimentée par des réminiscences de l’atmosphère dégagée par les lectures de son adolescence, notamment celle d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs de Proust. Aucun narcissisme, cependant, dans ces réflexions basées sur des expériences intimes. Les propositions qui nous sont faites dénient le renfermement et l’exhibition nombriliste de préoccupations autocentrées. Elles sont suffisamment ouvertes pour que chacun y trouve la possibilité de faire écho à sa propre expérience de la vie. |

| Plus connu en tant qu’auteur et illustrateur de livres pour la jeunesse, scénographe dessinateur de presse et enseignant, Michel Galvin a aussi, depuis longtemps, une pratique picturale autonome. Ses grandes peintures, sur des panneaux de bois, exhalent la jovialité d’un monde emprunté à l’enfance, dans lequel des fils de scoubidou colorés assurent une communication extra-picturale entre des formes ectoplasmiques et des fragments d’objets parfois reconnaissables. Leurs couleurs sont vives, le tout s’épanchant dans des architectures suggérées, plus improbables que réelles.

De sa démarche, Michel Galvin écrit : « Je peins des espaces de jeu, un monde in progress, à mi-chemin entre la nature morte et le paysage, où des structures construites à la façon d’un jeu de construction de l’enfance prennent place, apprêtées d’un réseau plus ou moins continu de câbles, fils plastiques, écho du jouet là encore. Une mise en chantier ludique, mise en scène des carnes et des os, sous l’empire du réel muet en mouvement que symbolise l’irruption brutale de formes pré-signes… »

Les objets, communiquant entre eux par des fils brinquebalant sur la surface peinte, peuvent, selon l’humeur du spectateur, évoquer des pièces de boucherie sur un étal, des piles de matériaux de construction, des échantillons minéralogiques, des flaques liquides, des amibes ou des êtres unicellulaires démesurément agrandis… Leur rencontre, sur le subjectile semble aussi peu prévisible que celle du parapluie et de la machine à coudre sur la table de dissection chère à Lautréamont.

En cela, pour notre plus grand plaisir, Michel Galvin s’inscrit dans la tradition surréalisante joyeuse et débridée qui, d’Yves Tanguy à Hervé Télémaque, chamboule facétieusement les normes picturales et nos habitudes perceptives… |

| La fibre végétale, la toile de lin et le papier sont les matériaux de prédilection de Frédérique Gourdon. Sa pratique consiste à détramer la toile et utiliser les fils de trame ainsi extraits, avec des fils de coton et de l’encre de Chine, pour réaliser des dessins qui déstructurent l’espace, le muant en une sorte de peau fragile et diaphane qui évoque la fragilité et l’inexorable usure du temps.

Elle souligne le caractère organique de sa démarche quand elle déclare : « Mon travail est le fruit de transformations par couches successives, comme l’arbre façonne ses anneaux. Ce temps du chemin est indispensable à la progression de l’évasion, et à la fixation de l’éphémère. »

On ne peut s’empêcher de lire ses œuvres comme des images d’une peau qui aurait été arrachée – renouant ainsi avec la symbolique du mythe de Marsyas ou avec les représentations de la dépouille de saint Barthélemy – sur laquelle subsisteraient les traces de vaisseaux sanguins.

L’empreinte du temps sur la nature qui nous environne est au cœur de ses préoccupations. Pour elle, l’œuvre, dans le processus de son élaboration comme dans celui de sa lecture par le regardeur, requiert un cheminement indispensable, un investissement personnel, un engagement… Ce n’est qu’au prix de cet effort que peuvent émerger de nouveaux espaces poétiques, des pistes pour une investigation autre du monde, une ouverture vers des perspectives insoupçonnées, sources de remise en cause des carcans des conventions de tous types.

Il nous est ainsi proposé, à l’instar du détramage et du retissage de la toile, une démarche de déconstruction du monde sensible et de sa reconstruction selon des règles et des critères qui échappement aux normes communément admises. En suivant le fil conducteur de la trame et du dessin au trait, nous sommes invités à emprunter des passages inexplorés, à vivre des errances enrichissantes, à appréhender nos propres fragilités, à prendre conscience de l’usure du temps… |

| Corinne Jullien nous propose un univers apparemment inoffensif, évocateur de contes et de légendes, dans les couleurs acidulées, empruntant les tracés faussement maladroits des illustrations pour la littérature enfantine. Mais tout ceci n’est qu’apparence, couverture pour un propos plus subversif. Son univers est d’une inquiétante familiarité, proche de l’inquiétante étrangeté, l’Unheimlichkeit freudienne.

L’artiste renvoie au spectateur le reflet de sa propre histoire, image d’abord dérangeante puis qui, une fois identifiée, devient sienne. La mise à distance est opérée par le recours à de grands formats, apparemment incompatibles avec l’intimité des scènes figurées, et par l’imposante présence du personnage principal, rigoureusement centré. Mais ceci n’est qu’un leurre, un piège trompeur, car quiconque se hasarde à entrer dans ce travail est immédiatement happé par son propre point de vue, obligé de mettre son imagination à contribution pour combler les lacunes spatiales et narratives, de plaquer sa propre mythologie sur celle proposée par l’artiste.

Corinne Jullien renchérit : « Malgré des codes picturaux empruntés à l’univers enfantin, mon travail glisse dans le domaine figuré de la psychanalyse. L’acte de peindre est, pour moi, une façon de poser le cadre pour regarder se débattre dans un espace fini, un quelque chose d’indéfini, d’indéterminé… Les sujets que je peins, sont en devenir, et opèrent sans cesse des mouvements de retrait, d’effacement, de mutation. Comme scannés dans la recherche qu’ils mènent de leur propre individualité… La dialectique du conte tend délibérément vers l’expression de mes obsessions personnelles. Figures errantes qui déambulent entre ciel et terre, et, qui l’espace d’un instant, s’arrêtent pour nous regarder. Des hommes qui errent, et des maisons qui respirent, teintées par l’âme de ceux qui les habitent ou les fuient. Toute une faune qui semble évoluer avec la lente détermination du somnambule dans un monde en perpétuel mouvement. Tentation piquante d’apprivoiser le revers du visible. » |

| Jean-Marie Lavallée est compositeur de musique depuis 1985. Guitariste de rock, dans les années 1980, il s’est rapidement passionné pour la musique électronique et a commencé à composer avec des ordinateurs. Il a écrit de nombreuses musiques pour les productions du Centre Pompidou dans les années 1980-1990, puis a étudié la musique indienne et les musiques modales, tout en se consacrant à la composition des musiques de films documentaires dont les images de la nature furent sa principale source d’inspiration. Il a ainsi travaillé pour une soixantaine de films, dont une trentaine pour Ushuaïa Nature, présenté par Nicolas Hulot, le reste partagé entre les émissions de télévision Thalassa, C’est Pas Sorcier, Les Minikeums, The Explorers, pour les plus connues.

Dès 1985, inspiré par l’exposition Les Immatériaux, au Centre Pompidou, il imagine pouvoir partager sa musique avec son auditoire en le faisant participer à la création. Ce projet restera en gestation quelques décennies, nourri par les concepts compositionnels quotidiennement utilisés dans son travail. En 2012, Il développe et dépose un brevet pour le concept [YIM] Your Interactive Music, un dispositif hybride qui combine une réalisation plastique avec une intelligence artificielle musicale interactive. S’inscrivant dans la lointaine descendance du thérémine et, plus récemment, des sculptures musicales de Vassilakis Takis, son procédé donne à chacun la possibilité de transformer ses gestes en expression musicale harmonieuse.

Pour macparis printemps 2022, Jean-Marie Lavallée nous propose une installation dans laquelle les mouvements des visiteurs généreront de la musique électronique tandis que leurs images vidéo seront projetées en temps réel sur des écrans, modifiées et déformées également par leurs mouvements, comme dans la galerie des glaces d’une attraction foraine devenue futuriste. |

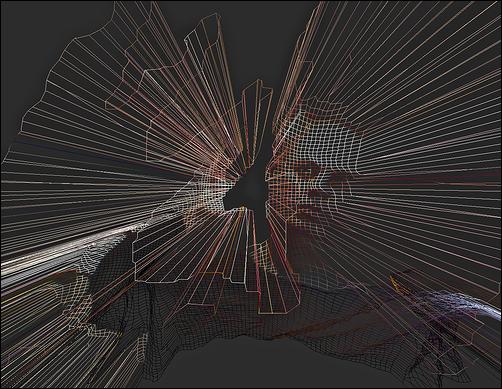

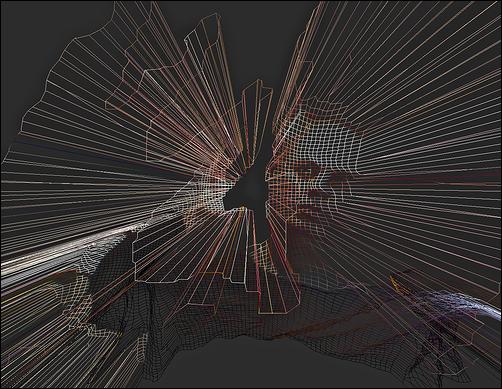

| Les images hybrides de François Martinache, fixes ou animées, confrontant, dans un même espace, réel et virtuel, résultent d’un processus complexe. Dans une première phase, l’artiste collecte, dans la rue, pendant son trajet entre son domicile et son atelier, des objets abandonnés, déchets sans valeur d’une société de consommation de masse ou reliques d’un passé tombé en désuétude. Il ramasse indifféremment des fragments de matériaux de construction, des emballages de repas vendus dans des fast-foods, des cannettes métalliques, une vieille lampe avec son abat-jour, un paysage peint sur une toile défoncée, des cordages, des boîtes de médicaments ou de drogues de substitution, des bocaux en verre, des fragments de mobilier, des plantes vertes…

Il assemble ensuite ces éléments dépaysés, dans son atelier, pour réaliser des compositions instables et bancales, sans réelle volonté esthétique, mais plutôt à la recherche de postures inédites, de clins d’œil à l’histoire de l’art, de contradictions internes et, parfois de dérision et d’ironie. Il les photographie alors et injecte les clichés numériques ainsi produits dans des espaces où elles rejoignent des images d’origines les plus diverses : éléments 3D, accidents de visualisation informatique, scans 3D, peinture et collages numériques.

François Martinache poursuit : « Une fois introduits dans l’espace virtuel ces objets se retrouvent en porte-à-faux, comme transposés dans un univers qui n’est pas le leur. […] Ils nous séduisent au premier abord et nous interrogent ensuite sur l’époque que nous traversons, à l’heure de la fracture numérique. Faisons-nous partie du monde d’avant ou de celui d’après ? Ou, tout simplement, nous situons-nous sur un point de rupture, une frontière ? » Tout ceci a pour effet de mettre le spectateur dans une situation inconfortable, dans laquelle il perd les notions de temps et d’espace, se débattant dans un magma chaotique dans lequel il devient difficile de distinguer les vrais des fausses valeurs, le réel du virtuel. |

| Au-delà de sa pratique photographique, Sophie Monjaret a une activité de performeuse, d’autrice, de conférencière et de commissaire d’expositions. Elle nous propose ici sa récente série de photographies, intitulée Champs de vision traversant une reconstruction, qui retrace un chemin de vie, le sien, lequel n’est pas étranger aux récents séismes de la crise sanitaire et à ses phases de confinement. Elle déclare : « Cette période de confinement a été très violente, après un grand chamboulement dans ma vie, une séparation après 10 ans de vie commune, dont les 3 dernières années se passèrent en Bourgogne. Je me suis retrouvée sans toit et sans possibilité financière de me reloger. […] Ce projet est né de ce chamboulement comme un moyen de survie. Je devais absolument me mettre en mouvement. »

Cette reconstruction est donc celle de la personne de l’artiste, un peu à la manière dont la chirurgie réparatrice tente de prendre en charge les traumatismes crâniens. Pour autant, les images qui nous sont proposées dépassent largement le cadre de la simple histoire personnelle. Elles interpellent le spectateur qui, à travers des scènes qui sont parfois d’une infinie simplicité, portent un halo symbolique faisant écho à sa propre personne, à son vécu, à son histoire.

Il s’agit donc bien, ici, d’une forme de détournement de sens, pour apostropher, voire transformer qui veut bien s’arrêter pour observer ces images et leurs relations mutuelles. De sa démarche, Sophie Monjaret écrit encore : « Plusieurs sujets sont passés derrière mon appareil photo : paysages, humains […]. Si je devais les relier, ce serait par l’envie de transmettre une sensation intime. Je ne veux pas être seulement dans une contemplation ou une fascination. L’écriture joue un rôle primordial dans mon travail pour comprendre l’image et amener le spectateur dans mes pensées. » |

| Depuis plus de quatre ans, Olga Rochard se consacre à une série de grands dessins intitulés Le 7e Continent. Ce septième continent, c’est celui, immergé, des déchets de matière plastique qui se dégradent, à notre insu, au fond de l’océan Pacifique et ailleurs, compromettant de façon sournoise et pernicieuse un avenir bien plus proche que nous le pensons.

L’artiste commence par mouler des fragments d’emballages alimentaires qu’elle utilise comme des matrices creuses pour produire des volumes colorés, en cire ou en plâtre. Elle collectionne ces solides élémentaires, dont l’origine n’est pas immédiatement identifiable et, ce, d’autant moins qu’elle peut les hybrider avec d’autres. Elle puise alors dans ce répertoire de modèles, qu’elle n’hésite pas à transformer ou déformer, pour produire ses dessins, réalisés à l’aquarelle et au graphite sur des feuilles de papier de format raisin (65 x 50 cm).

Assemblées à touche-touche, ces modules de base finissent pas constituer de grandes compositions qui semblent pouvoir se développer à l’infini, ce que l’artiste ne s’interdit pas de faire en ajoutant de nouvelles feuilles qui poursuivent le dessin au-delà de ses limites initiales.

Le résultat est simultanément séduisant et inquiétant. La notion d’échelle et le rapport à une quelconque réalité y sont abolis. Il pourrait indifféremment s’agir de la vue au microscope d’un bouillon de culture ou de la cartographie d’un archipel observé depuis un satellite, d’un cadavre exquis ou d’un relevé topographique rigoureux, de matérialités concrètes minutieusement consignées ou de divagations oniriques affranchies de toute pensée consciente, de formes familières et reconnaissables ou de monstres issus de l’imagination…

Les motifs semblent flotter dans un all-over qui stimule l’imagination du regardeur, invité à abandonner ses repères familiers pour s’immerger dans un univers qu’il verra, selon son humeur, ses fantasmes, ses souvenirs ou ses expériences personnelles, comme protoplasmique ou structuré, mais dans lequel les notions de temps et d’espace se dissolvent. |

| Les grands dessins sur papier d’Arnaud Schmeltz sont denses, peuplés de plusieurs couches superposées de personnages, d’animaux, de membres épars, d’éléments architecturaux… dans un esprit qui évoque la liberté gestuelle de certaines productions primitivistes ou les peintures pariétales de nos très lointains ancêtres. Le trait y est souvent virtuose, simple et allusif, les détails fouillés, malgré une première impression, vite démentie, de laisser-aller ou d’improvisation.

Plusieurs strates d’histoires, sans rapports évidents a priori, semblent s’être empilées sur la surface, comme dans un palimpseste dont les couches inférieures auraient été délibérément mal effacées. On peut aussi penser à des cadavres exquis surréalistes dont les interventions successives ne seraient pas séquentielles mais amoncelées, entassées. Il en résulte une évocation de mythologies réelles – tel ce Minotaure, souvent présent – ou fictives, dont le spectateur est invité à dérouler le fil d’Ariane…

De la saturation de la surface du subjectile surgit une explosion d’images et de sens qui entraînent le regardeur dans des univers qui peuvent être simultanément hallucinatoires, chimériques ou fantasmagoriques.

La hiérarchie traditionnelle entre forme et fond est totalement subvertie, chaque strate servant d’assise aux autres, sans qu’il soit possible de discerner ce qui est devant et ce qui est derrière. Tout affleure simultanément dans un exercice de contraction-dilatation de l’espace et du temps qui se traduit par une sorte de vertige, une mise en abîme, laissant le spectateur au bord du gouffre de ses propres fantasmes… |

| Kira Vygrivach est une photographe et cinéaste russe, née à Moscou et installée en France depuis 2013. Dans ses travaux photographiques, elle explore, à l’instar d’Alice traversant son miroir, la fine frontière entre rêve et réalité. Les eaux, dormantes ou légèrement animées de vaguelettes, et les arbres sont souvent présents dans ses compositions. Ce sont, selon ses propos, « deux symboles de vie qui se fondent en se mettant en alliance avec le ciel, pour révéler et purifier tout autour. » Elle fait ainsi sien le propos de Gaston Bachelard quand il écrivait, dans L’eau et les rêves : « C’est près de l’eau que j’ai le mieux compris que la rêverie est un univers en émanation, un souffle odorant qui sort des choses par l’intermédiaire d’un rêveur. »

Kira Vygrivach ne recourt à aucun artifice lors de la prise de vue ni n’effectue de traitement numérique a posteriori. Devant ses clichés, le spectateur est déstabilisé. Il doit faire des efforts pour comprendre la nature de ce qui lui est donné à voir, pour distinguer la réalité de son reflet sur la surface liquide, pour comprendre la façon dont ils fusionnent, pour imaginer comment la vue a pu être prise... L’eau y est simultanément opaque, transparente et réfléchissante. Elle a la faculté d’arrêter le cours du temps dans un état d’instabilité, ouvrant grand les portes sur un univers énigmatique dans laquelle la raison se perd, les notions d’évidence et de mirage, de durable et d’éphémère, de réel et d’irréel, de ciel, d’eau et de terre, de dessus et de dessous, de stabilité et de dérive, de haut et de bas, de présent et de passé… se confondent en un tout harmonieux, désirable mais insaisissable.

Plus généralement, Kira Vygrivach ébranle nos certitudes et remet en question nos convictions les plus ancrées. Et si notre monde n’était pas seulement matériel, mais aussi un dispositif à mettre en œuvre pour une quête spirituelle, un outil de découverte d’un univers autre, affranchi des pesanteurs et contingences que nous nous imposons stupidement ? |