|

Le poil à gratter…

Lettre d’information de Cynorrhodon – FALDAC

www.cynorrhodon.org

N° 146 – novembre 2024

ISSN 2264-0363

|

|

|

macparis automne 2024

du 12 au 17 novembre 2024

74 boulevard Richard-Lenoir – 75011 PARIS

(notices rédigées par Louis Doucet)

|

|

Quarante ans…

En 1984, ✝Concha Benedito créait l’association MAC 2000 une structure qu’elle jugeait plus opérationnelle et plus en prise avec la réalité de ce qui se faisait dans les ateliers des plasticiens que le Salon de la Jeune Peinture dont elle était un des piliers. En décembre 1985, la première manifestation se tenait sur les mezzanines du Grand Palais. L’objectif était de donner à une centaine de plasticien(ne)s l’opportunité de montrer leur travail dans des conditions optimales, avec la possibilité, au-delà de ventes, de trouver des débouchés pour leur travail : galerie, centre d’art, mécène, collectionneur…

Après avoir quitté son berceau d’origine, transité par le quai Branly, la gare d’Auteuil, l’Espace Champerret et, depuis 2016, le splendide écrin du Bastille Design Center, et changé de nom pour devenir macparis, l’aventure continue…

Ce sont, depuis son installation boulevard Richard-Lenoir, deux sessions annuelles, une au printemps et l’autre à l’automne, rassemblant chacune une vingtaine d’exposants sélectionnés parmi plusieurs centaines de dossiers de candidature reçus. Chacun des heureux élus à fait l’objet d’une visite de son atelier pour s’assurer que son travail répond bien à nos critères, parmi lesquels le plus important – et le plus discriminant – est l’existence de ce sens qui manque si souvent à ce qui nous est donné à voir dans les produits d’une mode éphémère, surmédiatisée.

Les treize femmes et huit hommes, âgé(e)s de 31 à 68 ans, que nous avons retenus ont, toutes et tous, quelque chose à dire… et y arrivent, par des techniques diverses : peintures, dessins, gravures, céramiques, photographies, sculptures, installations… Leur registre expressif va d’un hyperréalisme affirmé à une non-figuration gestuelle, du constat plus ou moins désabusé sur l’état de notre monde à l’incitation au rêve et à la méditation, de la dénonciation à la dérision, du sérieux à l’ironie grinçante…

Rappelons-le, macparis est une association sans but lucratif, animée par des bénévoles. Et, c’est important de le souligner, les exposant(e)s ne paient pas pour présenter leurs travaux et aucune commission n’est retenue sur leurs éventuelles ventes. Nous évitons ainsi de tomber dans le défaut de ces manifestations strictement commerciales et trompeuses pour lesquelles il suffit de payer, parfois très cher, pour présenter son travail, dans des conditions souvent déplorables…

Depuis plus de sept ans, macparis, c’est aussi, en collaboration avec l’association Cynorrhodon – FALDAC, la programmation et le commissariat des quatre ou cinq expositions annuelles – plus de trente à ce jour – de l’Espace d’art Chaillioux de Fresnes, avec plus d’une trentaine d’artistes présentés chaque année, plus de 10 000 visiteurs annuels et un important programme de médiation avec les publics locaux, jeunes et adultes…

Nous tenons enfin à témoigner notre gratitude au Ministère de la Culture, à l’Adagp et à quelques mécènes privés, dont Le Géant des Beaux-Arts, qui, année après année, continuent à nous soutenir généreusement, nous épaulent dans notre mission de donner une vision autre de la création plastique contemporaine… Sans leur soutien, nous n’existerions pas…

Hervé Bourdin, Annick & Louis Doucet, Max Lanci

commissaires de la manifestation

|

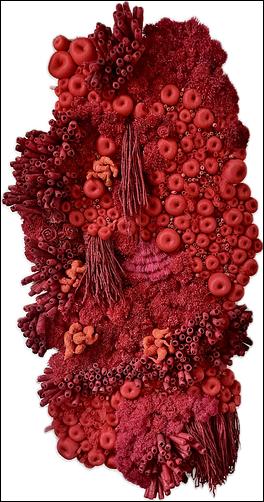

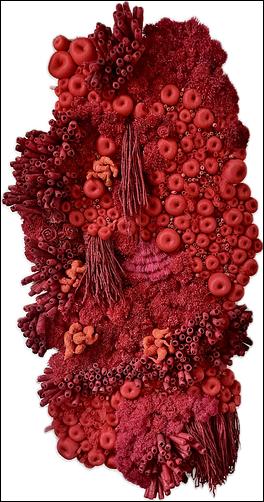

| La démarche créatrice de Laurence Aellion est à la fois esthétique et écologique. Comme beaucoup d’artistes de sa génération, elle se rebelle contre les effets mortifères de ces dizaines de millions de tonnes de déchets en matière plastique qui contribuent à créer ce sixième continent, s’étendant sur six fois la surface de la France avec une profondeur de plus de trente mètres, qui contribue à l’extinction de la vie marine, à la disparition des récifs coralliens et à la réduction de la biodiversité… Cependant, plutôt que se cantonner à une protestation sans grands échos ni effets, notre artiste a décidé de mobiliser notre attention en créant, à partir de ces rebuts en devenir, des œuvres d’art dont les apparences séduisantes ne peuvent que nous interpeller…

Pour arriver à ses fins, elle collecte méthodiquement et stocke toutes sortes de déchets en matière plastique : filets, sacs, capsules, flacons, gaines de câbles, films de polypropylène… Elle les classe par types et par couleurs pour constituer un nuancier de teintes et de textures dans lequel elle puise pour ses réalisations. Elle les noue, tisse, fusionne, éclate, assemble, tricote… pour réaliser de grandes structures, présentées en suspension ou au sol. Ces installations proliférantes et turgescentes, dans des camaïeux d’une couleur unique – souvent le rouge ou le vert, mais aussi le violet et le jaune orangé –, peuvent, selon la sensibilité du spectateur, évoquer des bancs de coraux, des anémones de mer, des viscères ou des végétaux ayant subi d’improbables mutations génétiques.

Par son travail, Laurence Aellion veut « rendre tangible l’abstrait, rendre admissible la controverse, rendre audible le cri strident d’une planète en alerte. » Elle détourne ainsi des débris voués à polluer une Nature qui en étouffe et les restitue à leurs consommateurs sous une forme acceptable, voire ludique, les exhortant à assumer leur responsabilités, collectives et individuelles… |

| Camille d’Alençon découvre la peinture après s’être familiarisée avec de nombreuses techniques de volume et d’impression. Elle a développé sa pratique de peinture à l’huile en autodidacte, commençant par réaliser des portraits, tout en continuant à exercer son œil à travers le dessin et la sculpture. Elle nous a proposé des vues urbaines de Paris, prises dans des lieux habituellement peu abordés ou explorés dans la peinture, considérés comme indignes d’intérêt pictural, comme le boulevard périphérique ou des chantiers ordinaires, à des heures auxquelles le plus grand nombre de citadins dorment encore. Elle s’est aussi intéressée aux usagers du métro, qui s’ignorent les uns les autres, ou aux travailleurs du petit matin au marché de Rungis. Ce qui l’intéresse, ce sont des postures, des instants volés sur les lieux de travail ou les lieux publics, dont elle met en avant le caractère fascinant, insolite, étrange, insoupçonné…

Dans ce même esprit, sa nouvelle série nous propose des toiles de grand format mettant en scène des représentants de ces petits métiers souvent dévalorisés – Livreur, Mécano, Épicier, Embrocheur, Éboueur, Ouvrier… – dans des poses et des mises en page qui sont celles de la grande peinture…

Camille d’Alençon privilégie ainsi ce qu’elle désigne comme des non-lieux, a priori sans intérêt, sans qualités plastiques ni pouvoir évocateur significatif, si ce n’est de nous révéler les dessous de la machine ville et de ceux qui la font marcher. Elle affiche une volonté assumée d’impertinence, d’incongruité, de susciter simultanément attraction et rejet, tout en prenant le recul nécessaire pour dédramatiser les situations, pour les ramener à leur propre banalité… C’est sur cette frontière, sur cette ligne de crête étroite entre drame latent et absence de sens, que Camille d’Alençon nous emmène, au risque de nous faire choir d’un côté ou de l’autre, de nous déstabiliser, pour notre plus grand plaisir. |

| Les grandes toiles de la série La Grande Réserve de Yannick Bernède affichent des dominantes bleues et vertes peu réalistes, même si, de toute évidence, elles font référence à une nature observée et vécue, fluide et incertaine, aux antipodes de tout pittoresque. Un jeune personnage y est toujours présent. Il semble à l’aise dans cet environnement lumineux mais plus ou moins évanescent, lacunaire, simultanément présent et absent, que d’autres pourraient trouver menaçant. Visiblement, il n’en ressent pas la très freudienne Unheimlichkeit, cette inquiétante familiarité qui s’impose pourtant au spectateur.

Au regardeur qui veut bien prendre le temps de s’immerger dans cet univers, lentement la clé de lecture finit par s’imposer. Le personnage mis en scène, c’est l’artiste enfant, et le monde dans lequel il évolue est celui de l’image de ses souvenirs, réels ou fantasmés, lesquels se dérobent sans cesse, demeurent insaisissables, proches de l’effacement, à la limite d’un définitif oubli… L’artiste s’exprime : « Avec leurs pleins et leurs vides j’ai tenté de donner forme à mes souvenirs. Je ne me suis pas intéressé à des souvenirs événementiels, mais plutôt à la substance même de la mémoire : cet objet vague fait de certitudes et d’approximations, où temps et espace confusément se mélangent. »

L’omniprésence envahissante du blanc du fond de la toile, en réserve, vient, selon les mots du peintre, « tenter de donner forme à l’émersion du souvenir. » Il est, cependant, inéluctablement voué à contaminer tout l’espace, créant une insoutenable tension qui traduit graphiquement l’irréversible et lent processus de disparition des lambeaux mémoriels. On peut aussi y voir, comme dans un négatif photographique un peu flou, l’émergence du temps de la maturité… |

| Le trait, la fibre et le végétal sont au cœur des travaux de Sibylle Besançon. Ce sont souvent des ronces, des fils, des cordages mais elle exploite aussi des siliques de radis, des septums de roquette, des branches ou des troncs d’arbres, des coquillages brisés et divers objets d’origine naturelle, collectés çà et là. Ses réalisations empruntent aux techniques traditionnelles de la dentelle, du tissage et de la vannerie, donnant à la notion d’ouvrage de dames une nouvelle résonance qui n’a rien de désuet ni de mièvre.

Les ronces et leurs épines peuvent servir à dessiner des lignes dans l’espace, maintenant en tension des fils pour former les raquettes ovoïdes qui jouent le rôle de grosses gouttes d’eau. Taillées en segments de longueur homogène, elles peuvent être comprimées et suspendues pour former des structures aériennes complexes qui se déploient dans l’espace, apparemment sans limites. Ces mêmes bûchettes serrées les unes contre les autres peuvent donner naissance à une galette circulaire posée au sol, dont le centre attire le regard comme l’œil d’un cyclone. Ailleurs, des branches entières, dotées de leurs épines, sont nouées de façon compacte pour former une sphère, grosse pelote ou planète improbable, légère et piquante, attrayante et menaçante, suspendue au-dessus du sol.

Dans tous les cas, ces travaux, dont le développement semble arbitrairement arrêté, se posent en métaphore d’une croissance vitale qui échappe au contrôle humain. De ces pièces, l’artiste écrit : « En jouant avec la forme, avec les formes. En utilisant le doux et le piquant, la légèreté et la pesanteur, le point et le contrepoint. En travaillant ? Pourquoi pas. En contemplant ? Sûrement. » Ou encore : « De l’émotion liée à la découverte de la structure interne d’un coquillage cassé est née la quête perpétuelle de la ligne directrice, celle qui sous-tend l’ensemble, visible ou invisible. Commence alors un jeu subtil pour tendre le mou, organiser le fil, diriger les lignes, susciter la surprise, faire vibrer le regard et l’inviter à traverser les surfaces. » |

| La notion de solastalgie – forme de souffrance et de détresse psychique ou existentielle causée par les changements environnementaux – est centrale dans le travail d’Anne Da Silva. Elle affiche l’ambition de réconcilier l’humain avec les mondes organique et minéral qui l’environnent, de mettre en évidence la porosité entre les règnes, de souligner des parentés ou des continuités entre des univers habituellement considérés comme irréconciliables.

Sa démarche s’appuie sur la collecte de matériaux – végétaux ou minéraux, naturels ou sous forme de déchets – non pas dans le souci de les réhabiliter ou de leur donner une seconde vie, mais comme briques constitutives de nouvelles structures sans rapport nécessaire avec leurs constituants originaux. Elle leur applique, de façon quasi obsessionnelle, des gestes empruntés à des métiers artisanaux – couture, tissage, tannage, émaillage… – avec une approche empirique dans laquelle c’est de l’expérience sensible de ses matériaux, de sa matière première, que résultent son savoir et le plaisir esthétique qu’elle nous donne.

Dans une forme de nomadisme physique et intellectuel, elle cherche à faire émerger de nouvelles matières à la fois singulières et pourtant familières à l’esprit de qui les regarde : entre étrange familiarité et inquiétante étrangeté…

Patience, absence, attente et veille sont, pour elle, des vertus cardinales, qu’elle met en œuvre pour figer – fossiliser, pourrait-on dire – des éléments mémoriels, non pas par pure nostalgie, mais pour exacerber le pouvoir évocateur de la mémoire. Et tout ceci avec un refus viscéral de tout pathos, de tout discours, comme elle le déclare si bien « J’ai travaillé pour faire, pour sentir mais jamais pour dire, ni pour (dé)montrer quelque chose. […] L’important pour moi est d’établir un contact avec ce qui m’entoure sur un autre mode que celui de l’esprit, d’établir des relations de connaissance qui ne passent pas par la raison et la parole, mais qui s’éprouvent. » |

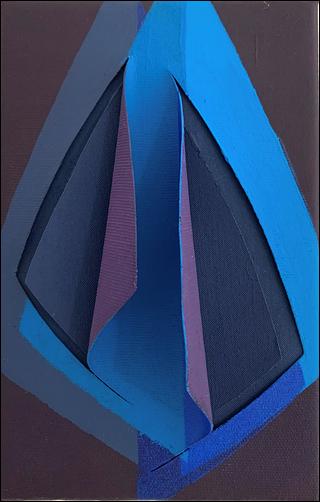

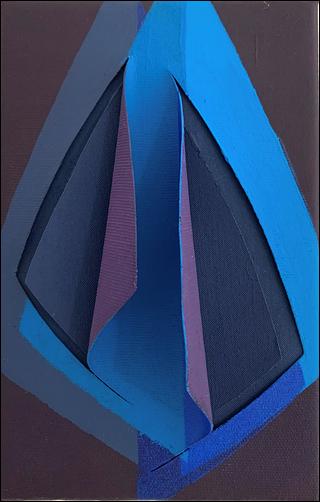

| Les œuvres récentes d’Antonius Driessens sont conçues avec des panneaux gainés en feutrine, en toile de jeans usés ou en bois de récupération, plus ou moins carbonisé. Avec ces matières premières, il réalise toujours des pièces murales géométriques qui donnent l’illusion du volume. Les perspectives y sont arbitrairement accentuées, les points de vue et de fuite inattendus. La simplicité superficielle du processus masque une profonde réflexion sur l’illusion, sur la relativité de la perception de l’espace et du temps, sur le recyclage et le détournement, sur l’opposition entre matières vivante et inorganique…

Il établit, autour de sa pratique de la perspective, un système de normes, de limites et de devoirs, auquel il se conforme en toutes circonstances, n’hésitant pas à qualifier de faute ou d’erreur les quelques œuvres dans lesquelles il enfreint involontairement ces règles, même de façon indiscernable pour le spectateur. Il y a, dans cette ascèse, un relent de la doctrine augustinienne de la corruption totale, centrale dans le calvinisme introduit au Pays-Bas, le pays d’origine de notre artiste, par Guy de Brès.

Antonius Driessens n’hésite pas à mêler, au sein de la même pièce, trois modèles perspectifs : monofocal, axonométrique (ou cavalière) et à trois points de fuite, ce dernier souvent utilisé en architecture pour représenter des édifices très hauts.

Toutes ses œuvres sont cependant plates. C’est le regard du spectateur qui leur confère une troisième dimension, changeante selon sa position, accentuée par les contrastes des couleurs et des textures. Le résultat est déstabilisant, à tel point qu’il devient difficile de déterminer ce qui est devant et ce qui est derrière, ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. |

| Véronique Roca intègre très tôt la cire d’abeille parmi ses matériaux de prédilection et développe des ensembles d’œuvres où la contemplation, l’énigmatique et l’humour se croisent. Max Lanci a, depuis longtemps, adopté la paraffine comme liant, pour ses analogies sensorielles avec la peau humaine : translucidité, tiédeur, lent vieillissement. Après leur intervention autour du jeu d’échecs, au printemps 2022, ils ont à nouveau décidé de collaborer pour nous présenter un projet à quatre mains.

Dans Faites vos vœux !, le duo transporte, dans l’espace du Bastille Design Center, ce qui s’apparente à un imprévisible cabinet d’oracle ou de griot-féticheur.

Les deux complices proposent une action offrant une réelle place au visiteur dans le processus créateur. Chacun peut ainsi rencontrer les artistes puis les solliciter en confiant un vœu qui lui est cher. Écrit, parlé, chuchoté, finalement exaucé en grigri porte-bonheur personnel, ce vœu prend corps sous forme d’une œuvre-objet réalisée sur l’instant, par immersion dans la cire ou la paraffine. Une occasion de découvrir les subtilités et le potentiel de ces deux matériaux peu présents dans la création plastique contemporaine.

Ce travail singulier, entre clin d’œil divinatoire, expression secrète et fraîcheur insouciante, est aussi une occasion de faire sortir de leurs lieux communs et de leur inaccessibilité implicite, les pratiques créatrices de notre temps. Si vous ne venez pas naturellement à l’art, l’art, parfois, vient à vous…

Enfin, aux murs, est présentée une sélection de travaux des deux plasticiens qui, en dehors de projets en commun, développent des démarches individuelles bien tranchées… |

| Julia Dupont est une artiste et photographe française avec des origines portugaises. Elle travaille en Seine-et-Marne, à Paris et au Portugal, voyageant aussi un peu partout dans le monde pour y collecter des images qui l’inspirent. Elle s’intéresse indifféremment aux paysages, aux architectures, aux artefacts humains ou aux manifestations normales ou accidentelles de la Nature. Dans tous les cas, elle les traite comme des projections matérielles d’un monde intérieur, comme des témoignages d’une pensée structurante, la sienne mais aussi et surtout de celles et de ceux qui les ont élaborés, transformés ou simplement côtoyés à travers les âges. La dimension temporelle est ainsi toujours prégnante dans ses clichés, souvent perçue comme un manque qui sollicite une réaction du regardeur. Jamais l’indifférence… La lumière y joue un rôle primordial, simplifiant les formes données à voir, au point, dans certains tirages, de les rendre quasiment abstraites, de les plonger dans un silence inquiétant qui ne peut qu’interpeller le spectateur.

Ces caractéristiques sont particulièrement évidentes dans sa série Geometrias do Ó, hommage au cercle ou à la sphère, formes primordiales entre toutes. Peut-être un pied-de-nez à la rigueur sérielle des Hommages au carré de Josef Albers ? Ces rotondités peuvent être planes ou en relief, naturelles ou fabriquées, proches ou lointaines, saisies en atelier ou en plein air, de petites dimensions ou immenses, végétales ou minérales, facilement identifiables ou indéterminables. L’artiste déclare à leur sujet : « Ces éléments apparemment disparates se trouvent associés entre eux, comme des voix distinctes à l’intérieur d’une partition musicale, poursuivant ce même thème : l’expression du cercle. Celui-ci souligne diversement des valeurs d’abri, de matrice, de repli, d’intériorité, de potentiel de création. » |

| À travers sa démarche artistique et ses œuvres, Nadou Fredj nous invite à une exploration, à une immersion dans notre mémoire et nos souvenirs d’enfance. Ses installations sont des réinterprétations très personnelles du Petit chaperon rouge de Charles Perrault, mêlant réalisme et féerie, brouillant les pistes entre réalité et subjectivité, et suggérant un rapport difficile à la nourriture aussi bien physique qu’affective. D’étranges têtes d’animaux sauvages et d’autres éléments sortent d’assiettes dressées sur une table et font resurgir ces craintes et appréhensions de notre enfance, en même temps que nos anciennes aspirations et fascinations.

Nadou Fredj détourne des objets familiers, du type de ceux qui entourent une enfant, pour essayer de bâtir des structures qui se font l’écho de la progressive construction identitaire de l’individu. Comme une petite fille qui s’amuse dans sa chambre, elle imagine, dans ses installations, un monde meublé de saynètes fantastiques, d’énigmes visuelles à la manière de Magritte, de périls et d’échappatoires risqués, avec une touche d’humour, mais aussi un peu comme Alice aux pays des merveilles qui se construit un monde imaginaire et magique afin d’échapper à la pénible réalité.

Dans la nouvelle version de son installation fétiche, C’est pour mieux te manger, avec son obscurité envoûtante oscillant entre rêve et cauchemar, Nadou Fredj propose une scène dans laquelle un banquet semble sombrer dans un paysage forestier miniature, comme un naufrage dans des sables mouvants. La catastrophe imminente contraste avec les éléments de décor qui évoquent un intérieur domestique calme et classique. Ainsi, une représentation traditionnelle de la table de repas est subvertie, devenant une métaphore de la peur et du sentiment d’inconfort qui peuvent surgir lors de moments de partage censés être agréables. |

| Saraswati Gramich réalise des installations, des sculptures, des œuvres numériques et des dessins. De ces derniers, elle écrit : « Mes dessins sont mon journal. Je souffre du manque de recours aux mots, aux phrases, aux histoires écrites alors je dessine pour attraper la limite du temps. La liberté de penser autrement, souvent considérée comme opaque. Un rituel pour m’exprimer en couleur, en trace, en geste de corps. Des souvenirs, des fragments et l’espoir. »

Passant d’une technique à l’autre, du matériel à l’immatériel, elle garde comme fil conducteur l’exploration des relations entre les personnes, l’espace, le temps, la matière et la technologie. Dans des cadrages qui semblent arbitraires, comme des tranches d’un univers potentiellement illimité, elle recourt à des formes organiques qu’elle met en résonance avec les traces de ses gestes, de son corps. Le tout dans une volonté d’inachevé qui laisse grandes ouvertes les portes à l’imagination du regardeur. À sa façon, dans l’entremêlement de chemins inaboutis, en changement permanent, elle nous propose des œuvres qui nous poussent à l’introspection, à la confrontation avec notre être profond.

On peut imaginer, en regardant ses œuvres les reliques de la pratique d’un culte panthéiste fusionnant l’Homme et la Nature, laquelle peut être, selon les feuilles, envahissante ou maîtrisée, menaçante ou lénifiante, domptée ou soumise… S’y entrecroisent des bribes de souvenirs – ceux de l’artiste ou ceux du regardeur – et des projections vers un avenir qui peut être radieux ou morose, d’espoir ou de désespérance, à la libre interprétation de l’observateur… Quelle que soit l’option – souvent fluctuante – prise par ce dernier, l’univers de l’artiste peut se déchiffrer indifféremment comme d’immenses bouillons de culture ou comme des fragments d’une jungle plus ou moins accueillante. Dans tous les cas, c’est toujours un hymne à une forme de fécondité… Physique et mentale… |

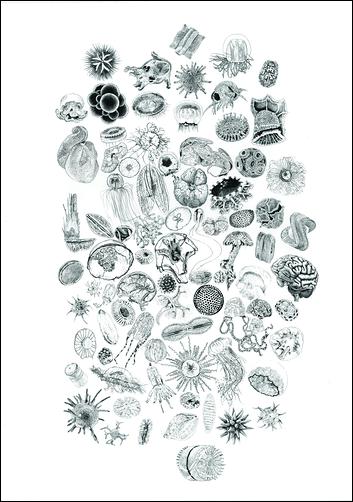

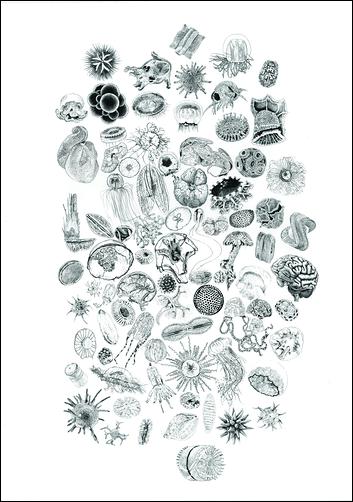

| Dans ses patients dessins à l’encre et dans ses céramiques, Caroline Kennerson s’intéresse à des aspects invisibles de la vie, empruntant des images au milieu médical ou scientifique, qu’elle combine avec des structures imaginaires, issues de son expérience personnelle, subvertissant les notions d’échelle, d’intérieur et d’extérieur. Devant ses grands dessins, le spectateur ne saurait dire, a priori, s’il s’agit de macrocosme ou de microcosme, de la voûte céleste ou d’un bouillon de culture…

Elle procède par hybridation d’éléments des règnes animal et végétal pour faire surgir, révéler – au sens photographique de ce mot – des relations et des similitudes insoupçonnées, mais pourtant latentes dans l’inconscient collectif, entre des éléments du vivant. Ce qui peut expliquer leur aspect souvent dérangeant, dans la mesure où l’artiste remet en cause de fausses certitudes fortement ancrées chez chacun d’entre nous.

Chez Caroline Kennerson, la fragilité est érigée en valeur cardinale, notamment dans ses fines céramiques, par exemple ses feuilles de rhubarbe ou de platane sur lesquelles sont gravés des schémas de la structure d’un ADN à identifier.

La sensibilisation à l’altérité est aussi centrale dans ses œuvres. Ses grands dessins, comme Chœur, figurent sa vision de la biocénose, l’ensemble des organismes vivants coexistant dans un écosystème donné, leurs organisations et interactions. Une incitation à transposer cette notion à notre échelle, à plonger dans notre intime, mais aussi et surtout à repenser notre rapport à l’Autre, à mettre en évidence l’interdépendance vitale des divers constituants de notre humanité. |

| Mo Junseok travaille essentiellement sur des structures filaires. Il déclare : « Depuis 2009, je travaille sur des sculptures linéaires en me concentrant sur la problématique suivante : comment vivre avec les autres qui apparaissent si différents de soi ? Ou à l’écart d’eux ? Quelles frontières pouvons-nous percevoir avec l’autre et qu’est-ce qui nous sépare ? En utilisant le fil et le tuyau de cuivre ainsi que le vitrail comme matériaux principaux, j’ai réfléchi sur la forme de coexistence à travers des structures sans murs et vides à l’intérieur. »

Ses compositions peuvent se présenter comme des épures de bâtiments ou de villages, normalement habitables, mais vidées de tout contenu. Elles sont plus ou moins grandes et certaines sont pénétrables par le visiteur. Dans tous les cas, celui-ci est invité à s’imaginer dans leur intérieur, physiquement ou mentalement, à leur donner un usage qui n’est pas nécessairement celui pour lesquelles elles ont été initialement conçues. Ailleurs, de petites structures en fils métalliques, accrochées au mur et éclairées depuis le bas, projettent sur la paroi une ombre démesurée qui leur confère une dimension autre et un caractère quasi fantomatique.

Plus récemment, Mo Junseok recourt au stylo 3D qui lui permet de dessiner dans un espace tridimensionnel, au-delà des limites habituelles de la feuille de papier. Les modules filamentaires résultants, de petites dimensions, colonisent le mur, multipliant les points de vue et focalisant l’attention de l’observateur, amené, une fois de plus, à décrypter les espaces donnés à voir, à les interpréter et à tenter de les occuper par la pensée.

Enfin notre artiste, toujours dans le même esprit, exploite les outils numériques pour créer des sculptures immatérielles, en réalité virtuelle, qui s’affranchissent de la gravité et des contraintes de la géométrie rationnelle pour inciter le regardeur à d’insoupçonnables déambulations. |

| À l’instar de certains minimalistes étasuniens, tels Sol LeWitt, Carl Andre ou Dan Flavin, le fil conducteur du travail de Federica Nadalutti est le carré. Il lui sert de grille structurante pour organiser des segments de lignes, selon ses côtés ou ses diagonales, vers l’extérieur ou l’intérieur de cette sorte de cellule-mère. Invisibles ou matérialisées, allongées, repliées, dépliées, arrêtées, contractées, poursuivies… elles se déploient dans l’espace, repoussant et ouvrant les frontières étroites du quadrilatère générateur.

Après cette première phase d’expansion, qui fait penser à la construction des origamis japonais, vient un processus réductif drastique qui, éliminant le superflu, d’une composition d’éléments simples, donne naissance à une forme encore plus simple à laquelle rien ne pourrait être ajouté ou soustrait sans remettre en cause son fragile et nécessaire équilibre. Les œuvres résultantes, souvent de dimensions modestes, sont des volumes autonomes, autoporteurs ou adossés à un mur, parfois rassemblés dans des ensembles qui évoquent un cabinet de curiosités mathématiques, géométriques ou cristallographiques.

La légèreté des matériaux utilisés, souvent du carton détourné de son usage d’origine, confère à ces pièces un caractère aérien, suggestif de lignes de fuite que le spectateur est invité à suivre du regard pour imaginer un rayonnement spatial qui, malgré la petite taille d’un noyau initial, finit par contaminer, à restructurer la totalité de son environnement.

La seule touche de sensualité est apportée par les aplats de couleurs uniformes de ces objets, presque toujours primaires et en petit nombre. Dans certaines pièces, les ondulations, mises à nu, des entrailles d’un carton d’emballage animent les surfaces, sans pour autant remettre en cause la radicale rigueur constructive de l’ensemble. |

| Émile Orange est un jeune peintre dont le travail s’inscrit dans la lignée des artistes de la Figuration narrative, de Jacques Monory, Nina Childress et quelques autres comme David Hockney ou Peter Doig. L’hyperréalisme, la photographie et le cinéma, dans sa dimension narrative, font aussi partie de ses références. Il s’en démarque, cependant, en ce qu’il intègre dans ses compositions des données bien ancrées dans notre temps et n’hésite pas à convoquer d’autres influences, que ce soit celle d’Edward Hopper, dans le silence et la solitude évoqués par certaines de ses compositions, ou celle de l’abstraction, dans le traitement de quelques-uns des fonds de ses toiles. Le découpage des fenêtres des écrans d’applications microinformatiques et des cadrages serrés apportent aussi leur touche de contemporanéité, sans pour autant renier une évidente dette envers un grand nombre de ses prédécesseurs.

Mais ce qui caractérise le travail d’Émile Orange, c’est le recours à des couleurs vives, parfois violentes, non pas arbitraires, mais rehaussées par un éclairage, que l’on peut imaginer électrique, ou par l’usage de pigments fluorescents. Tout ceci pour en intensifier l’effet sur le regardeur. L’orange – peut-être pas tout à fait un hasard – y est souvent prédominant. Il déclare volontiers : « Mon rapport à la couleur s’est construit grâce aux voyages que j’ai pu réaliser entre le Canada, la Polynésie française et la Grèce, Et découle de mon intérêt pour l’idée du sublime puis des impressionnistes. »

Cependant, au-delà de ce qui pourrait être considéré comme un exercice purement formel, les peintures d’Émile Orange nous interpellent. Les histoires qu’elles racontent sont ouvertes à de multiples lectures, laissées à la liberté de leurs observateurs. Cette polysémie essentielle soulève une multitude de questions, notamment sur le statut des images qui envahissent notre environnement visuel, sur leur rapport ou non à une réalité tangible, sur notre capacité à nous en abstraire ou à nous laisser asservir par leur présence… Une réaction salutaire du spectateur est espérée… |

| Les grands tirages photographiques, le plus souvent en noir et blanc, de Dan Ramaën doivent beaucoup au courant pictorialiste anglo-saxon du tournant des XIXe et XXe siècles. Tout comme ses lointains inspirateurs, il approche la réalité avec un œil poétique et plastique, comme le ferait un peintre. Il évoque plus qu’il ne décrit. La restitution de ce que son appareil capture est essentiellement subjective. Cependant, pas d’intervention ultérieure ni bidouillage informatique. Tout est en place dès la prise de vue : cadrage, nuances estompées, contours flous, atmosphère onirique… Le photographe ne sombre pourtant pas dans l’approche esthétisante de ses prédécesseurs. Son travail est fortement ancré dans une longue tradition de la peinture. Dans ses vues de paysages, on ne peut s’empêcher de faire un rapprochement avec le monde poétique, indécis et troublant que Corot évoque. Ailleurs, dans des horizons plats, on détecte une dette envers les paysagistes de l’Âge d’Or hollandais…

Dan Ramaën est influencé par ses lectures, par la danse et par la musique. Il en témoigne dans d’importantes séries d’œuvres. Walden, or, Life in the Woods d’Henry David Thoreau, précurseur, dès le XIXe siècle, de la pensée écologique, a donné naissance à un ensemble de prises de vue saisies depuis les rives de l’étang du Massachussetts où, dans une cabane construite de ses propres mains, le poète, pendant deux ans, écrivit son œuvre la plus justement célèbre. Pour quiconque est un peu familier de la pensée de Thoreau, la restitution qui en est donnée par Dan Ramaën sonne comme une évidence. Ophélie Petit écrit, au sujet de cette série : « quel que soit le sujet ou le lieu, il explore la matière à la recherche de l’essentiel en convoquant sa part d’animal, de végétal, de minéral. Traduction de son rapport au temps, aux êtres et à la nature, les images de cet essai photographique, comme toutes celles qu’il réalise, reflètent cette obsession latente. » |

| La démarche de Clément Santos, inspiré par l’abstraction géométrique et l’univers du graphisme, est celle d’un sémiologue. Il ne cesse de s’intéresser à la question du devenir de signes graphiques, logotypes, sigles, drapeaux, panneaux de signalisation routière, enseignes… quand on les a déconnectés de leurs signifiés. Ces objets, initialement conçus comme des signifiants, une fois déchargés de leur emploi fonctionnel, perdent leur rôle de signes et deviennent de simples matériaux qui peuvent se prêter à des opérations de fragmentation, découpage, pliage, collage, retournement, greffe… donnant naissance à de nouvelles entités plastiques autonomes dont le signifié est laissé à la libre interprétation du regardeur.

Cette approche pourrait rester stérile, purement formelle, si Clément Santos ne laissait pas, dans les compositions résultantes, quelques pistes qui ravivent, chez le spectateur, le souvenir du statut initial de leurs composantes. Par exemple, dans sa série des Flags, le titre d’Armgab révèle ses sources : l’hybridation des pavillons nationaux de l’Arménie et du Gabon. Ailleurs, le regardeur retrouvera des fragments de logotypes, dans un contexte autre que celui dans lequel il a pris l’habitude de les voir car, comme le souligne l’artiste : « Nous avons l’habitude de voir ces formes mais nous ne les regardons pas vraiment. C’est la marque qu’elles représentent que nous voyons. »

L’enjeu de ces productions se situe donc dans cet état perceptif fragile, instable, dans lequel la forme peut devenir signe ou, à l’opposé, le signe perdre son sens pour n’être plus qu’une forme, rejoignant en cela le manifeste de l’Art Concert : « Un élément pictural n’a pas d’autre signification que lui-même, en conséquence, un tableau n’a pas d’autre signification que lui-même. » |

| Dominique Stutz est fascinée par les micro-organismes – bactéries, planaires, amibes, champignons ou algues microscopiques… – observés au microscope électronique. Elle déclare puiser aussi son inspiration dans les planches d’atlas de classification de microzoaires d’Ernst Haeckel, biologiste allemand, et dans les macrophotographies de Rob Kesseler, plasticien et photographe anglais, qui a étroitement collaboré avec des scientifiques œuvrant dans les domaines de la botanique, de la palynologie ou de la faune des grands fonds marins…

Dominique Stutz admire la variété de ces objets vivants, de leurs formes, de leurs surfaces, le foisonnement de leurs couleurs… Elle n’hésite pas à les combiner entre eux ou avec des structures sorties de son imagination, mettant ainsi en évidence d’insoupçonnables et improbables mutations organiques. Pour l’artiste, ces entités hybrides sont « représentatives des liens entre les règnes, les espèces et les individus. » Elle les transfigure par des émaux qu’elle fabrique elle-même, cuits entre 1220 et 1250 C, par souci d’économie d’énergie, de réduction de la pollution et de préservation de son four.

En regardant ces pièces, on en vient à oublier l’origine de certaines de ces formes primitives. Le spectateur est invité à y découvrir le point de départ d’un univers en gestation, les prémices d’un développement, d’une évolution, de la vie… Il en vient à les considérer comme une célébration du vivant, une étape initiale d’un cycle de phases interrompues de germination, d’épanouissement et de maturité. Un hymne à la liberté, une occasion de réjouissance et de célébration du vivant… On peut aussi y voir la marque d’une forme d’indéfectible résilience aux dégâts de l’anthropocène. |

| Pour Sylvie Turpin, les trois acceptions du mot peinture – le matériau utilisé par le peintre, le protocole, plus ou moins codifié, de son application sur un subjectile et le produit résultant – ne font qu’une. Chez elle, le processus est le facteur structurant de son œuvre. C’est, selon ses propres mots : « au sens strict du terme, ce qui se déploie et prend corps suite à une action sur la matière. C’est le temps propre à la technique, d’une technique au service de la forme qui est en train de se faire. » Elle le définit et l’applique avec une inflexible rigueur, comme si elle se défiait des débordements ou des épanchements subjectifs d’un excès de liberté. Ceci ne l’empêche pas d’innover sans cesse mais, dans ses explorations, le comment prime toujours sur le quoi. Il le conditionne, dans un inflexible déterminisme quasi génésique.

Ses Feuilles de peintures nous donnent à voir de grandes toiles monochromes entaillées en leur centre pour révéler une même fente, en forme de mandorle – évidente connotation sexuelle –, dans d’autres toiles sous-jacente, peintes dans des couleurs contrastées. Les blessures des toiles peuvent être refermées ou rouvertes par le spectateur – faisant fi du noli me tangere muséal – dans un exercice de feuilletage, comme s’il manipulait d’étranges livres sans texte. Il peut alors fouailler, non sans une forme de plaisir quasiment sadique, les entrailles de la peinture… Et de la couleur…

Des œuvres plus anciennes, réalisées avec du mortier coloré, se présentent comme des blocs de couleur, presque pure, entretenant une ambiguïté sur leur propre nature : céramique, fragment de fresque, structure en papier ou en tissu… Elles se situent dans un entre-deux conceptuel, ni peinture ni sculpture mais les deux à la fois. Dans ces pièces, la couleur a pris corps, s’est incarnée, passant du statut de matériau générique à celui d’œuvre accomplie… |

| Les dessins et les gravures de Caroline Veith sont dans un entre-deux, en un lieu étrange où abstraction et figuration, art savant et expression populaire, street-art et dessin sur le motif, sérieux et caricature, avant-garde et régression, perspective et planéité… se rencontrent et s’hybrident. Quelque peu moqueuse, l’artiste se pose en observatrice critique et amusée de notre humanité, de la jungle humaine. Elle procède en mettant en relation des aspects de notre monde qui n’auraient, sans elle, aucune chance de se rencontrer.

Stratification, juxtaposition et interpénétration des formes sont les opérations élémentaires qui lui permettent de reconstruire un espace saturé dans lequel la proximité physique est synonyme d’isolement mental et psychique. Son trait se mue alors en scalpel acéré, disséquant nos habitudes, gestes et travers, suscitant chez le spectateur un trouble qui l’oblige à s’interroger sur son identité, sur ses comportements.

Son fréquent recours à des calques polyester, parfois superposés, annihile le traditionnel fond de la composition et permet de révéler des présences humaines sur plusieurs strates, tant dans le graphisme que dans la narration qu’il suggère. Dans cette profondeur, qui reste toute fictive, les personnages ont cependant du mal à se rencontrer, chaque groupe vivant dans son plan, dans son univers, sans pouvoir interagir avec ceux occupant les autres niveaux. Une belle métaphore de la confusion de notre époque, de cette comédie humaine dans laquelle les liens sociaux se dissolvent. Chacun est proche de ses voisins mais vit pourtant dans une désespérante solitude… |

| La pratique picturale de Julien Wolf s’inscrit dans la descendance d’un expressionnisme matiériste, peuplé de personnages tour à tour burlesques et inquiétants. On peut penser notamment à Karel Appel, à Asger Jorn, à Corneille et aux autres protagonistes du mouvement CoBrA. Sa gamme chromatique reste globalement sourde, avec des éclats de rouges ou de jaunes qui focalisent le regard, concentrent l’attention du spectateur et la déstabilisent. Ce sont des sortes d’exutoires à une violence latente qui ne demande qu’à s’exprimer, à sauter à la gorge du regardeur pour l’engloutir dans le tourbillon de la farce grotesque et démesurée qui se déroule sur le plan de la toile, parfois laissée libre pour faciliter ce rapt visuel, cette prise d’otage sans espoir de retour. Il y a une évidente générosité, un plaisir féroce et communicatif dans l’acte de peindre des figures bien incarnées, avec certains éléments anatomiques exacerbés : dents, yeux, bouches, bras, nez…

Julien Wolf est féru de littérature et de théâtre qui lui inspirent ses sujets et leurs titres, souvent loufoques. Un examen superficiel pourrait faire penser aux travaux de certains art-brutistes. Cette tentation d’assimilation ne résiste cependant pas à une observation plus poussée. La composition parfaitement équilibrée, le trait faussement maladroit et les choix chromatiques révèlent une pleine connaissance de l’histoire de la peinture. C’est pour échapper au piège de la facilité et du bel mestiere que l’artiste déconstruit et reconstruit, consciemment et consciencieusement, ses formes pour laisser ses personnages turbulents sortir de la surface de la toile et nous convier à prendre part à leur folie ravageuse. |

|

Quelques acquisitions récentes

|

Michel

CADORET |

Lydie

REGNIER |

Claude

JOUHANNEAU |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Annonces

|

|

|

Espace d’art Chaillioux Fresnes 94

7 rue Louise Bourgeois – 94260 FRESNES

www.art-fresnes94.fr

|

|

|

du 14 septembre au 21 décembre 2024

Évasion

• Stéphane Dauthuille

• Dorian Étienne

• Valerio Fasciano

• Charlotte Puertas

| | • Rés(O)nances

Dominique Defontaines

Marie Kopecká Verhoeven

• Élisabeth Straubhaar

|

|

|

|

du 11 janvier au 22 mars 2025

On découpe…

• Alain Bouaziz

• Soumisha Dauthel

• Juliette Jouannais | | • Réjane Lhôte

• Louisa Marajo

|

|

|

|

du 5 avril au 7 juin 2025

La saison du dessin

• Élise Beaucousin

• Frédéric Daviau

• Gabrielle Herveet | | • jacquesBernard

• Caroline Kennerson

• Mélanie Pasquier

|

|

|

|

|

|

Cynorrhodon - FALDAC recommande

|

|

|

|

Élise Bergamini

Corps sauvages

du 5 octobre au 27 novembre 2024

Galerie Réjane Louin – 19 rue de l’Église – 29241 LOCQUIREC

|

|

|

|

Baptiste Roux

La tentation du pire

Alfonse, Paul et les autres

Tutti frutti

du 14 septembre au 23 novembre 2024

L’H du Siège – 59300 VALENCIENNES

|

|

|

macparis Automne 2024

du 12 au 17 novembre 2024

Bastille Design Center – 74 boulevard Richard-Lenoir – 75011 PARIS

|

|

|