|

|

|

|

|

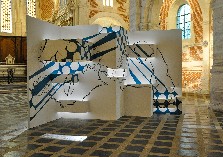

Un des objectifs cachés de cette exposition est peut-être de faire mentir Paul Léautaud, éminent misogyne[1], quand il écrivait : « Les femmes, sitôt qu’elles sont trois, sont deux contre une. »[2]En effet, les trois artistes que nous présentons, bien que développant des travaux fortement empreints de leurs personnalités très contrastées, sont, depuis longtemps, complices dans bien des domaines et s’apprécient mutuellement. Elles ont, en particulier, choisi ensemble les pièces présentées, chacune d’entre elles n’hésitant pas à exprimer son opinion sur les œuvres proposées par les deux autres dans le seul but d’assurer la cohérence de l’ensemble. Plus sérieusement, cette « carte blanche » nous offre la possibilité de rendre un hommage discret à Olivier Nouvellet, galeriste que nous connaissons et dont nous apprécions le travail depuis plus de trente ans. Il y aurait tant de raisons et de façons de lui rendre hommage, que nous avons finalement décidé de le faire d’une façon indirecte, mettant en lumière un des aspects les moins immédiatement évidents de son apostolat au service de la création contemporaine. En une époque où plus de la moitié des étudiants dans les écoles des beaux-arts sont des étudiantes, la plupart des galeristes ignorent encore ce fait et continuent à réserver la portion congrue aux artistes de sexe féminin. Certains même poussent le cynisme jusqu’à déclarer qu’ils le font parce que les travaux de femmes artistes « ne se vendent pas. » Olivier, sans tomber dans une forme de féminisme trop souvent caricaturale, a toujours su donner une place importante – voire majoritaire – aux femmes dans ses sélections. Comme un fait naturel, qui va de soi… ce qu’il devrait être, mais reste malheureusement bien rare dans les faits… Ceci étant dit, pourquoi, parmi les nombreuses jeunes femmes artistes développant des approches originales, avoir choisi Élodie Boutry, Maëlle Labussière et Laurence Papouin, dont les travaux et les techniques diffèrent si radicalement ? C’est que ces trois plasticiennes partagent quatre points communs qui les rapprochent et les rassemblent au-delà de leurs dissemblances. 1. Forme et couleurs Elles ont fait leur le propos de Maurice Denis, il y a plus d’un siècle : « Se rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées. »[3] Leurs œuvres n’affichent aucune prétention métaphysique ou critique d’une société qui, de toute façon, dans son ensemble, au mieux, les ignore et, au pire, les méprise. Pas de sujet, donc, mais des lignes et des plans colorés, dans des palettes qui privilégient les couleurs primaires. Pas de nuance ni de compromis, mais une expression directe et sans brides conceptuelles d’un état d’esprit, d’un mode de vie, qui font fi des leçons et des anathèmes des pisse-vinaigre de tous poils, des ficelles du bel mestiere, de la facture et de la bien-pensance esthétique à la mode. Éliminée la dialectique éculée entre fond et forme… Dépassée l’opposition stérile entre support et matière… Chez elles, tout est dans ce qui est donné à voir, sur la face du subjectile, dans l’affirmation simple, mais si souvent oubliée depuis Maurice Denis, que la peinture se manifeste avant tout en tant que peinture… Et rien d’autre… Et leur projet, que d’aucuns jugeront simpliste, se mue alors en révélation au milieu des prétentions grotesques ou prétentieuses de bon nombre de leurs contemporains. Une fois de plus, les femmes se révèlent être plus pragmatiques que les hommes et, au lieu de nous enliser dans un vague fatras conceptuel, nous entraînent vers le haut, comme Goethe le soulignait déjà dans les derniers vers de son second Faust : Alles Vergängliche Oui, en un temps où la mort de la peinture – et plus particulièrement de l’abstraction dite construite – est proclamée haut et fort par une multitude de faux prophètes, nos trois artistes nous montrent une voie, qui n’est certes pas celle de la facilité, mais qui s’impose comme une forme de rédemption de l’acte de peindre. Maëlle Labussière développe des réseaux de lignes, tracées dans un geste obsessionnel, rehaussées de couleurs vives qui suscitent de fascinantes interférences optiques. Élodie Boutry subvertit le processus de la vision en provoquant la confusion entre le contenant et le contenu de la peinture, entre le sujet et le support. Laurence Papouin, à travers des motifs apparemment anodins, du type de ceux que l’on trouve sur les torchons ou sur les mouchoirs de Cholet, dynamite la distinction entre peinture et sculpture et fait de l’abstraction peinture une réalité tangible. 2. Sortir du plan Élodie Boutry met en scène les relations entre peinture plane et espace tridimensionnel. Elle ne travaille que sous contrainte, que ces contraintes soient imposées par la structure des lieux qu’elle investit ou qu’elle se les fixe elle-même à travers des jeux de couleurs ou des rythmes prédéfinis. Sa facture est neutre, volontairement impersonnelle, pour écarter toute velléité de pathos, pour maintenir une distance avec le spectateur et sa subjectivité. Elle insiste pour que la lecture de ses travaux soit directe, sans affects ni effets superflus. Son objectif est la déstabilisation visuelle du regardeur qui s’interroge sur la véritable nature de ce qui lui est donné à voir. Les rayures, les cercles, les points, les grilles acquièrent une troisième dimension, devenant des excroissances qui perturbent et altèrent la vision du plan peint. Ambiguïté et incertitude perdurent, même après une longue observation : quelles sont les formes originelles du subjectile, quelles sont celles ajoutées par l’artiste et quelles sont celles perçues par l’observateur déboussolé, ayant perdu tous ses repères traditionnels ? Où commence et s’arrête la surface picturale ? Quand le volume se fait-il surface ? Quand la surface devient-elle volume ? Comment la peinture devient-elle architecture et l’architecture peinture ? Maëlle Labussière use d’autres techniques pour s’affranchir du plan. Elle élimine la question du champ pictural en pratiquant une forme de all-over qui repousse les limites du tableau au-delà de ses bornes géométriques. Elle ne s’appuie pas sur la répétition obsessionnelle d’un module unique, mais développe plutôt un processus de type génésique, à caractère fractal, où les autosimilarités suscitent une forme de vertige, celui de la mise en abîme. Le recours à des fonds métalliques dont les capacités réfléchissantes ne sont que partiellement occultées procède aussi de cette volonté de création d’une troisième dimension. Certaines de ces compositions, à l’instar des shaped canvas, sont présentées à quelques centimètres du mur, faisant d’elles des volumes de facto, des sculptures capables de projeter une ombre… D’autres pièces, composées de modules rectangulaires juxtaposés, seront présentées dans l’angle de deux murs, lointain écho des contre-reliefs de Tatline… Laurence Papouin, elle, passe plus directement aux actes. Tout en se revendiquant peintre, elle produit des pièces tridimensionnelles. Ses œuvres ne sont pas des objets en volume peints, mais de la peinture dans le sens le plus primitif de ce terme : de la matière peinture, des superpositions de couches picturales sans le moindre support. Elles se présentent au spectateur comme des peaux[6] de peinture acrylique, épaisses, plissées, accrochées au mur ou posées au sol, soumises aux lois de la gravité, comme des scalps, des écorces, des dépouilles ou des mues. La démarche de Laurence Papouin reste cependant très distanciée. Elle récuse tout sentimentalisme, toute prétention à une quelconque universalité. Son discours est simple et se réduit à une assertion primaire : « ceci est de la peinture. » À comprendre dans les deux sens de ce prédicat : il s’agit de matière peinture solidifiée, tridimensionnelle, mais aussi d’une peinture bidimensionnelle dans le sens où on l’entend quand on parle, par exemple, de peinture de chevalet… ou de peinture en bâtiment… La peinture de Laurence Papouin investit donc un triple registre : elle est à la fois subjectile, matière qui le recouvre et produit fini… Moyen et fin… Plane et en volume… 3. Linéarité contrariée Laurence Papouin utilise des motifs linéaires délibérément neutres et banals, empruntés au répertoire des objets domestiques : torchons, serviettes, mouchoirs, toile cirée… Elle accentue son propos en recourant à des porte-serviettes du commerce pour présenter certaines de ses pièces. Non sans humour, elle ravale donc la radicalité d’un Mondrian et des constructivistes à la trivialité des objets les plus utilitaires. Les motifs et les lisérés du tissu figuré sont déformés par les plis et les drapés de la matière. Les angles droits le restent, mais les parallèles initiales ne le sont plus et se coupent ailleurs qu’à l’infini. Le cinquième postulat d’Euclide[7] est donc battu en brèche au profit d’une géométrie non euclidienne, singulièrement plus complexe que celle de Lobatchevski ou de Riemann. Par certains aspects, les œuvres de Laurence Papouin renouent avec l’esthétique baroque[8] qui bannissait la ligne droite au profit de volutes et de courbes. Le paradoxe, en forme de clin d’œil, tient à ce que notre artiste joue dans un registre diamétralement opposé en ne recourant qu’à un jeu de lignes strictement orthogonales. Dans les dessins de Maëlle Labussière, les lignes parallèles ou légèrement obliques se combinent pour créer des interférences visuelles, des battements optiques qui animent et font vivre le plan du papier. Elles tiennent à la fois de la partition musicale et de la neige aléatoire de la mire d’accueil d’une chaîne télévisée. Quand l’œil arrive à se concentrer sur un des traits et à le suivre, il constate de légères imperfections dans sa linéarité, des décrochements, des petits détours pour éviter des obstacles inexistants, des rapprochements et des écartements avec ses voisins… Accidents, voulus ou subis, qui évitent la froideur impersonnelle et sans âme que généreraient des parallèles parfaites. Dans ses peintures, notamment dans ses compositions en plusieurs panneaux, la linéarité se brise aux limites de chaque volet, rebondit, se réfracte ou se diffracte, pour repartir en sens inverse, de façon plus ou moins biaise, pour finir par saturer la surface de l’œuvre. On pense aux attractions de foire avec des miroirs réfléchissants donnant une illusion de perspective illimitée et de profondeur infinie, mais aussi aux expérimentations de Fizeau, Foucault ou Michelson pour déterminer la vitesse de la lumière. Chez Élodie Boutry, la ligne est nette et clairement délimitée, même si elle est parfois pointillée. Rien ne s’oppose à son parcours, si ce ne sont les arêtes des volumes réels ou fictifs qui les obligent à changer de direction de façon abrupte. Certains dessins évoquant ainsi les polygones angulaires des plans de fortifications à la Vauban, avec leurs bastions et leurs contre-gardes. L’artiste préfère les obliques, légèrement déhanchées, aux verticales et aux horizontales. Les angles sont rarement droits. Sur ces réseaux linéaires sont plaquées des formes géométriques compactes, traitées en aplat, trouées par des cercles colorés ou en réserve, qui tempèrent l’élan de la ligne. Plus récemment, des taches plus gestuelles et abstraites ont pris place en complément ou à la place de ces formes pour contrarier la dynamique univoque de la composition. 4. Surface et épiderme La chose est particulièrement évidente chez Laurence Papouin chez qui le matériau de ses œuvres en volume est de la peinture acrylique, patiemment déposée en couches successives jusqu’à constituer une sorte de peau malléable qu’elle forme ou déforme à loisir. Ces sortes de dépouilles se comportent, d’une certaine façon, en métaphore du célèbre propos de Valéry : « Ce qu’il y a de plus profond en l’homme, c’est la peau. En tant qu’il se connaît. […] Et puis moelle, cerveau, tout ce qu’il faut pour sentir, pâtir, penser… être profond, ce sont des inventions de la peau ! ».[10] Leur épaisseur leur confère une matérialité qui renoue avec une longue et ancienne tradition picturale, celle des figurations des supplices de Marsyas ou de saint Barthélemy. Plus tout à fait peintures et pas encore sculptures, les productions de Laurence Papouin s’installent donc dans un entre-deux conceptuel qui subvertit et prend à contre-pied tous les discours académiques ou théoriques sur la peinture, son rôle et son devenir. Elle ne cesse d’affirmer que la peinture acrylique qui constitue ses peaux n’est qu’une matière plastique comme une autre, stockée dans un pot avant de devenir peau. Dans certaines de ses œuvres sur papier, Maëlle Labussière joue sur les superpositions de feuilles translucides – on parle de papier pelure, étymologiquement dérivé du mot peau – qui révèlent, par transparence, un réseau de lignes, souvent rouges, allusion aux muscles, aux tendons, au sang et aux veines d’un écorché. Dans ses peintures, surtout celles sur métal, les zones colorées, nettes et bien délimitées, évoquent des bandes de ruban adhésif soigneusement collées sur un support rigide. Le spectateur, toujours un peu pervers, meurt d’envie d’essayer de les décoller, de les peler, pour révéler le métal réfléchissant sous-jacent. Chez Élodie Boutry, les interventions in situ sur les murs s’apparentent parfois à la pose d’un papier peint, peau éphémère sur des étendues qui seraient inintéressantes autrement. Dans ses dessins, les accidents superficiels renvoient à des processus biologiques cutanés : ocelles sur le pelage de félins, zébrures, défaut ou excès de mélamine, cellules carcinomateuses… À la libre interprétation du spectateur… * * * * * * * * Bien sûr, les points de vue développés dans les pages précédentes ne sont que des pistes pour appréhender les travaux de ces trois artistes fascinantes. Ils sont certainement réducteurs mais peuvent constituer des portes d’entrée dans leurs univers riches et foisonnants. In fine, quels que soient les efforts didactiques ou analytiques du critique, c’est toujours le regardeur qui donne corps à l’œuvre. Mon vœu le plus cher, c’est que vous vous appropriez ces travaux pour créer, à votre tour, les rapprochements et les oppositions qui les traversent, au-delà de leurs florissantes singularités. Louis Doucet, mai 2015

[1] Peut-être encore plus misanthrope que misogyne, d’ailleurs.

|