|

macparis automne 2022

du 14 au 20 novembre 2022

74 boulevard Richard-Lenoir – 75011 PARIS

(notices rédigées par Louis Doucet)

|

|

Exception culturelle ?

Pendant les longs mois de confinement et de limitations d’ouverture des lieux culturels, une musique assourdissante se faisait entendre, stigmatisant les prétendument insupportables privations que ces restrictions imposaient à nos compatriotes. Maintenant que nous sommes presque revenus à la vie normale, force est de constater que les musées, expositions, salons, galeries… restent très peu fréquentés… Moins 70 % de visiteurs pour un des salons phares de la scène plastique parisienne… Faut-il donc en conclure que, pour nos contemporains, les lieux de culture ce sont les terrasses de café qui, elles, ne désemplissent pas et ont même pris possession d’emprises significatives de la voie publique ?

Quid de macparis, notre manifestation, dans ce contexte ? Notre session de printemps a vu une légère baisse de sa fréquentation. Nous avons retrouvé beaucoup de nos incontournables afficionados mais aussi constaté un important renouvellement de visiteurs dont beaucoup n’étaient jamais venus nous voir. C’est un bon signe de vitalité mais qui nous interpelle sur notre capacité à fidéliser ceux que nous avons pu intéresser au moins une fois.

Association sans but lucratif, aux ressources de plus en plus limitées, nous ne pouvons pas investir dans de lourdes campagnes de communication vers le grand public. Nous avons même dû renoncer à envoyer des cartons d’invitation par voie postale, tant cette rubrique grevait notre budget de fonctionnement. Nous nous limitons donc à communiquer par courriel aux quelque 30 000 adresses répertoriées dans nos bases de données… Et ceci représente un coût significatif… En revanche, notre renommée, propagée par voie de bouche-à-oreille, auprès de candidats potentiels pour exposer se traduit par un afflux croissant de dossiers. Donc de travail pour les trois seuls membres de l’association qui y consacrent une bonne partie de leur temps.

Car, contrairement à beaucoup de manifestations à caractère commercial, nous n’exposons que des plasticiennes ou plasticiens dont nous avons visité les ateliers et pris le temps de discuter avec elles et eux de la pertinence de leur travail et de son ancrage dans la vie de notre temps… C’est cela, pour nous, la contemporanéité… Nous cherchons des artistes qui 1. ont quelque chose à dire sur notre temps et dont les œuvres arrivent à l’exprimer, 2. maîtrisent leur technique et 3. ne tombent pas trop dans le déjà-vu. Vous l’avez compris, c’est le premier de ces critères qui s’avère le plus éliminatoire et nous amène à écarter des propositions qui pourraient, ailleurs, avoir un certain succès… probablement peu durable…

Pour cet automne 2022, nous avons retenu 21 plasticiennes et plasticiens, avec des pièces qui donnent un aperçu de la vitalité et de la diversité de la création de notre temps, pas celle, factice et éphémère, dont les médias nous abreuvent, mais celle qui témoigne de notre temps et devrait perdurer. Nous espérons que vous trouverez autant de plaisir que nous à les découvrir…

Il faut le rappeler, macparis, c’est aussi, en collaboration avec l’association Cynorrhodon – FALDAC, la programmation et le commissariat des cinq expositions annuelles de l’Espace d’art Chaillioux de Fresnes, avec plus d’une quarantaine d’artistes présentés chaque année, plus de 8 000 visiteurs annuels et un important programme de médiation avec les publics locaux…

Nous tenons enfin à témoigner notre gratitude au Ministère de la Culture, à l’Adagp et à quelques mécènes privés, dont Le Géant des Beaux-Arts, qui, année après année, continuent à nous soutenir généreusement dans notre mission de défense et illustration de la création plastique contemporaine.

Hervé Bourdin, Annick & Louis Doucet

commissaires de la manifestation

|

| Sous le pseudonyme 1011 se dissimule une artiste grenobloise qui, depuis des années, proteste contre l’irresponsabilité de l’Homme en matière de dégradation de la vie sur notre planète. Selon ses propres mots, elle stigmatise « l’orgueil des Hommes qui, comme Icare, pensent pouvoir dépasser la Nature par la toute-puissance technologique et leurs activités industrielles et n’offrent que la Mort… »

Dans sa série Vanité, elle évoque le drame du réchauffement climatique. Les fleurs fanées s’inscrivent dans la tradition d’une iconographie classique, comme une métaphore de la fragilité et de la déliquescence de la vie humaine, de l’Humanité entière. Au premier abord, le spectateur est renvoyé aux planches, démesurément agrandies, d’anciens ouvrages scientifiques consacrés à l’inventaire du monde végétal. L’inscription indiquant un incrément de température le ramène rapidement à la triste réalité. Les données affichées sont celles de différents scénarios étudiés par le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), de la plus optimiste, tablant sur un réchauffement global de 1,5 °C en 2030, à d’autres, de moins en moins improbables, compris entre 3,3 et 5,7 °C. L’extinction des espèces, la malnutrition et les pénuries d’eau sont d’ores et déjà inévitables… 1011 tente d’éveiller nos consciences… |

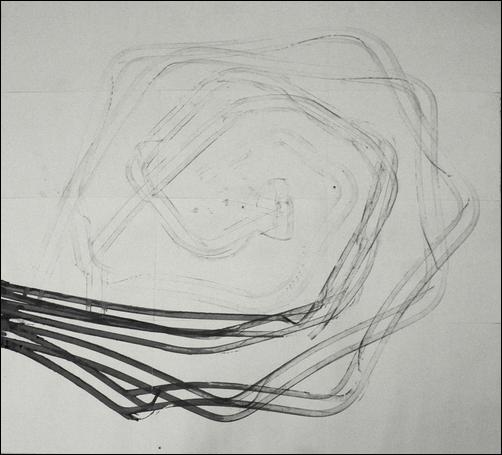

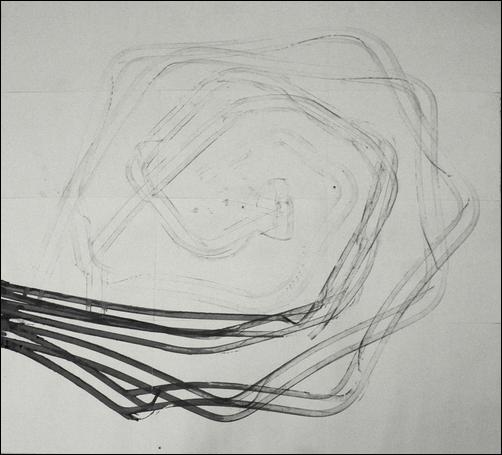

| Avant même son entrée aux Beaux-Arts de Limoges, Flora Basthier était imprégnée de culture underground et de pratiques urbaines. Son travail de plasticienne continue à s’inscrire dans cette mouvance, notamment avec ses Rollerskate drawings réalisés à l’encre de Chine à l’aide de rollerquads sur de grandes feuilles posées au sol de son atelier.

Sa formation l’a amenée à développer une pratique interdisciplinaire recourant aux techniques les plus variées – dessin, performance, photographie, sculpture, céramique, son, vidéo… – tout en restant dans ce même esprit libertaire et contestataire.

Son travail, quel que soit son médium, exprime une forme de nomadisme physique et intellectuel, avec une focalisation sur les processus interrompus, un intérêt pour les traces et pour la fugacité de l’inscription passagère du corps – le sien et celui du regardeur – dans un espace urbain. Elle poursuit donc ainsi une très duchampienne quête de de l’inframince, cette différence ou cet intervalle imperceptible, parfois seulement imaginable, entre deux phénomènes. |

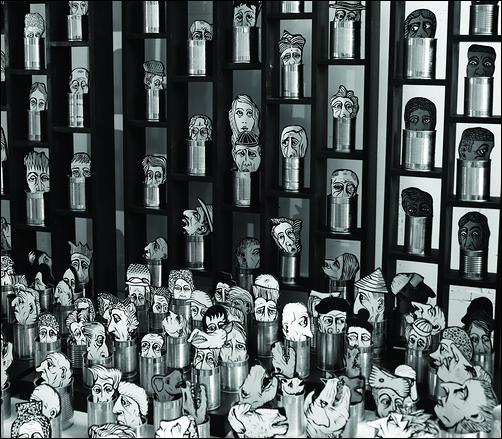

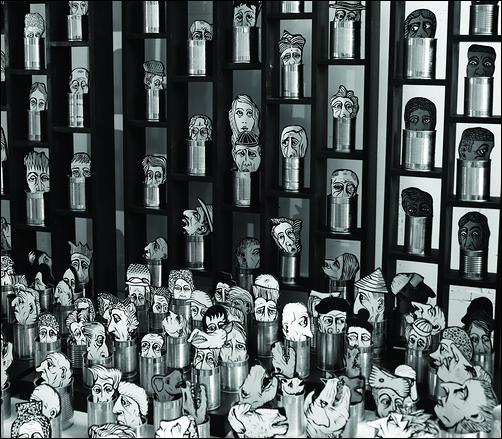

| Venu de la gravure et de la sculpture, passé par la peinture et le dessin, Hervé Bourdin jette, dans ses installations, un regard acide, corrosif, décapant, mais aussi rempli d’une profonde empathie pour les personnages mis en scène. Tragédie et grotesque s’y côtoient toujours. Par certains aspects, son graphisme évoque celui de la bande dessinée, domaine que l’artiste a investi en produisant des albums qui donnent à ses compositions une dimension narrative plus explicite.

Il ne recherche pas l’effet plastique, comme le font tant d’artistes de notre temps : la forme reste seconde par rapport au sens et vient comme un supplément pour appuyer le propos. Un propos direct, qui rejette la métaphore, pour placer le spectateur face à ses responsabilités. Ses œuvres se comportent, en quelque sorte, comme des miroirs réfléchissant notre propre indifférence, notre propre inhumanité.

Ses installations récentes recourant à des matériaux de récupération, notamment des boîtes de conserve, illustrent, en termes plastiques et avec un humour grinçant, les effets des récents confinements que nous avons dû subir. L’humanité, condamnée à se nourrir de conserves et recluse dans ces mêmes boîtes… |

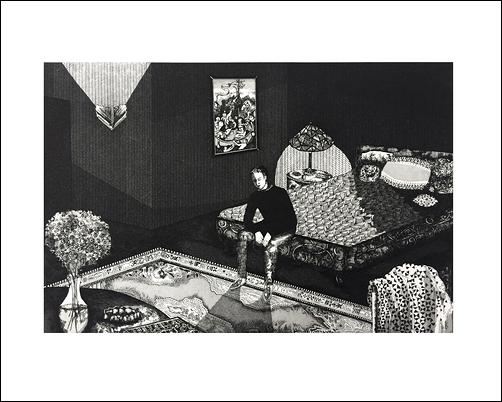

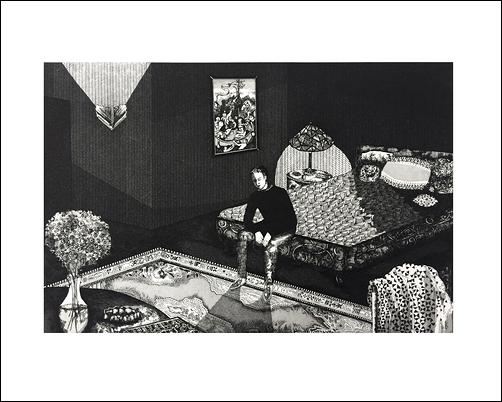

| En pleine ère de la photographie numérique, Frédérique Callu s’attache aux techniques traditionnelles des clichés argentiques : prise de vue, travail en laboratoire, retouches… Pour autant, ses productions n’ont rien de passéiste ni de nostalgique. Elles se présentent avec la lucide acuité de constats d’enquêteurs policiers, de planches extraites d’un improbable roman-photo, d’arrêts sur image, de procès-verbaux de faits qui, pris isolément, n’ont rien de spectaculaire. Et pourtant, l’atmosphère générale qui en émane est lourde de sens, sans que le spectateur puisse en identifier les raisons ni les enjeux.

L’univers de Frédérique Callu évoque l’inquiétante étrangeté, l’Unheimichkeit, freudienne ou, peut-être plus encore, une inquiétante familiarité, car aucun des éléments constitutifs de ses images ne paraît anormal. C’est leur combinaison dans un seul point de vue qui leur confère leur caractère singulier. Le regardeur est alors entraîné dans une troisième dimension, plus psychique que réelle, plus imaginaire que rationnelle… |

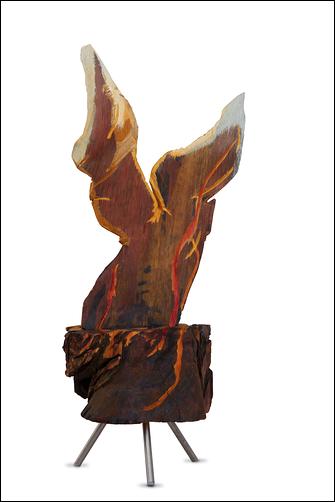

| Coskun pratique la taille directe du bois. De la masse il dégage des figures qui, en raison de l’utilisation d’outils mécaniques tels que la meuleuse, la tronçonneuse, la disqueuse, apparaissent entaillées, striées.

Le sujet principal de ses œuvres est le corps humain. Les clins d’œil à l’histoire de l’art sont multiples, comme les proportions, qui sont à la fois respectées et déformées, ou bien une attitude du sujet sculpté qui évoque la statuaire égyptienne ou grecque.

En rehaussant par endroits ses sculptures de blanc ou de brou de noix, Coskun cherche à perturber le regard. Une façon d’accentuer certaines expressions, d’empêcher une lecture trop littérale du corps qu’il a sculpté. La polychromie s’inscrit dans une tradition de la statuaire, mais c’est aussi pour l’artiste une manière de travailler dans la continuité sans séparer la sculpture du dessin. C’est ainsi qu’il explique son utilisation de l’engin mécanique, puissant et rapide qui lui permet de retrouver une vitesse d’exécution similaire à celle qu’il possède quand il dessine. |

| Cléa Darnaud est graveuse. Elle privilégie l’eau-forte et l’aquatinte, travaillant à l’aiguille, dans des compositions dont la minutie est stupéfiante. Et pourtant, tout semble modeste, dans son œuvre, loin de toute tentation d’en mettre plein la vue, comme s’il y avait un secret à préserver. Plus le spectateur essaie de le pénétrer, plus il est dérouté et forcé d’imaginer une nouvelle histoire, puis une autre, pour tenter d’éluder un mystère qui lui échappe au moment même où il pense l’avoir appréhendé.

De sa démarche, Cléa Darnaud écrit : « À la recherche de bribes et de détails je cherche à infiltrer le réel pour en saisir des fragments et les recomposer dans mon univers graphique. Loin de la représentation, je tente plutôt de parcourir les vestiges d’un regard afin de reconstruire à travers le dessin de nouveaux espaces narratifs, composés de fragments de souvenirs. Ma pratique fait appel aux pensées intrusives, aux réflexions de l’instant. Je tente de me saisir de ces bribes, transformées et interprétées pour les réinvestir sous une forme graphique singulière au service de l’imaginaire. » |

| Évelyne Dominault a accepté de relever le défi d’occuper les casiers, autrefois dévolus au stockage de menues pièces de quincaillerie, de l’escalier principal du Bastille Design Center. Chacun des petits objets qu’elle a conçus à cet effet est nommé Disk ou Presque-céramique. Tous résultent d’un assemblage de papier, de bitume, d’enduit et de peinture acrylique, avec pour objectif de restituer l’aspect extérieur de pièces en céramique.

Ces créations s’inscrivent dans le travail, entrepris depuis longtemps par l’artiste, de réhabilitation – ou de rédemption – de matériaux généralement considérés comme impropres à la création plastique : faire du high avec du low.

Les pièces résultantes suscitent, chez le spectateur, une intense curiosité parce qu’elles remettent en cause une hiérarchie implicite de matériaux que tout oppose, faisant fi des habituelles notions de valeur. Elles créent chez lui un désir – qui demeure bridé par les conventions de monstration des œuvres d’art – de palper, de retrouver les sensations tactiles éprouvées par l’artiste lors de leur réalisation, de partager l’effort physique qui a présidé à leur émergence. Pour autant, on ne peut ignorer qu’Évelyne Dominault s’inscrit dans la grande tradition de la création plastique, même si elle la relit et la régénère par des moyens détournés, en prenant des chemins de traverse… |

| Remy Dubibé crée des installations dans lesquelles la porcelaine est combinée avec d’autres matériaux – cordages, tiges d’acier, bois… – qu’il façonne lui-même. Il déclare : « J’écris des histoires, exprime des sentiments, des climats intérieurs, révèle des ambiances, raconte des mémoires à travers des parcours très visuels, sensoriels et émotionnels de paysages de porcelaine. »

Chacune de ces installations est composée de petites pièces uniques en porcelaine non émaillée, posées au sol ou suspendues en grappes dans des tissages. La blancheur de l’ensemble fait penser à des ossements, mais le foisonnement des éléments évoque plutôt une végétation tropicale, celle des vagabondages de la jeunesse de l’artiste, qui aurait été décolorée pour la rendre fantomatique. On peut aussi penser à des restes de récifs coralliens dévitalisés par la pollution marine.

Quelle que soit la lecture qu’en fera le spectateur, il ne s’agit pas d’un rendu réaliste de quelques réalités présentes ou passées, mais de réminiscences, de souvenirs distants, de traces mémorielles, constituant ce que l’artiste désigne comme le jardin de sa mémoire, que le visiteur est invité à s’approprier pour y déambuler librement. |

| De sa peinture, Frédéric Fau écrit qu’elle « s’affirme dans sa matérialité, tout en proposant au regard des paysages incertains. Les gestes se répètent, s’articulent, la matière s’étend en flux contrôlés. D’un rapport à la fois intuitif et distancié au tableau, émergent des possibilités, autant d’images confirmées ou déroutées par des décalages et des digressions. D’un tableau à l’autre s’établissent des correspondances, un rythme, une continuité. »

Sa palette se réduit au noir, au blanc et à leurs mélanges, conférant à ses paysages revisités un aspect simultanément réaliste et improbable, quelquefois fantomatique. De fait, ce ne sont que des prétextes pour développer un langage essentiellement graphique, presque calligraphique, parfois proche de la non-figuration. Il n’y est question que d’équilibre de masses, de profondeurs suggérées, de nuances de gris, de balance entre plein et vide, de tensions entre hasard et maîtrise, de traces de gestes plus ou moins nerveux, de rage et d’apaisement…

Plus que jamais, chez Frédéric Fau, le propos de Léonard de Vinci, qui faisait de la peinture une chose mentale, nous semble une évidence… |

| Les sculptures colorées de Géraldine Guilbaud sont à la fois sensorielles et sensuelles. Sensorielles car elles excitent les organes des sens, directement ou par suggestion, en jouant sur les couleurs, les textures, les densités, l’occupation de l’espace… de façon directe et brute, pour ne pas dire brutale, récusant d’emblée toute affèterie plastique. Sensuelles car elles convoquent la vue – optique – et le toucher – haptique – même si ce dernier sens est traditionnellement banni de l’univers de monstration des œuvres. Il faut « toucher avec les yeux. »

Elles déploient des formes et des textures qui recourent à des matériaux grossiers qu’elle n’hésite pas à doter de couleurs que d’aucuns considéreraient comme criardes mais qui, chez elle, incitent à la transgression, à palper ces écorces, ces peaux, dont la seule vue ne peut pas satisfaire le regardeur. Il veut les toucher, les palper, les soupeser, les humer, les goûter, comme on le ferait de friandises… Ce sont à de véritables synesthésies que l’artiste nous invite… Pour notre plus grand plaisir… |

| Les sujets de la peinture d’Armel Hayel, éclusier de son état pour assurer sa subsistance, peuvent sembler hétérogènes au premier abord, malgré une grande unité dans leur technique, généreuse et engagée, que ce soit dans ses grands et ses petits formats. Une piste pour trouver leur cohérence est à rechercher dans la profession de foi, en trois points, de l’artiste : 1. Sujet et dérive du sujet / Élaboration et intelligence formelle / Romantisme / Espaces d’expressions et de libertés / Espace du doute / Visions fragmentées / Paysages corporels / Les entre-deux / Les apparitions, les disparitions ou encore les infirmités viennent contraindre le regard, le mettre en doute face aux semblances de nos moyens pour réinstaurer du possible et de l’enchantement. Du questionnement. 2. La Peinture sous différentes formes. Liquide, solide, volatile rentrent en résonance avec nos éléments primordiaux, la terre, l’air, le feu, l’eau et l’Homme. Chercher, à mesurer la part de ces éléments dans l’avènement de l’image ainsi que dans la projection ou la vie imagée de nos corps (consciente ou non). Notre commun. 3. Peindre une émotion, un état d’âme, suivre des traces, tâtonner, rendre visible, rencontrer des fantômes, faire connaissance. Éprouver l’interdépendance du figuratif et de l’abstraction. Remettre en jeu.

Au spectateur de déambuler avec délectation dans ce que Baudelaire désignait comme des forêts de symboles. |

| Effacements et surgissements – picturaux et mémoriels – caractérisent le travail de Stefanie Heyer. Allemande appartenant à une génération qui n’a connu ni la guerre ni ses séquelles, elle reste toutefois hantée par un passé dans lequel se mêlent des réminiscences personnelles et des traces laissées par les convulsions historiques de son pays natal.

Dans ses Vestiges, elle procède par superposition de documents appartenant à ses archives familiales ou chinés dans des brocantes, qu’elle transfère sur papier. Elle en couvre alors partiellement la surface avec un nuage d’encre de Chine ou par des frottages au graphite sur des papiers peints ou au sol. Elle opacifie ainsi le support sans cependant masquer complètement les images sous-jacentes. Puis elle plie les feuilles. Vues de loin, ces pièces semblent appartenir à la longue tradition d’une abstraction géométrique rigoureusement achrome. Ce n’est qu’en s’approchant que le spectateur découvre ce qui a été dérobé à son premier regard. Il tente, non sans un effort, de l’identifier et de se l’approprier. Ce processus de reconnaissance d’un objet à partir de vestiges lacunaires ou floutés transpose, dans le domaine plastique, celui de la remémoration de souvenirs plus ou moins précis et de leur relecture à l’aune d’un monde qui n’est plus celui de leur genèse. |

| La peinture d’Hélène Jacqz est joyeusement gestuelle et colorée. L’espace de ses toiles porte témoignage de la présence du corps de l’artiste en pleine action, cinglant, giflant, striant, zébrant, arrosant… son plan, tout en ménageant de grandes zones de calme, colorées ou laissées en blanc, comme autant de vides qui incitent le regard du spectateur à s’intéresser à un arrière-plan, à un derrière de la surface, que tout semble récuser au premier abord.

Tout n’est donc pas si simple et ne peut pas se réduire aux éjaculations colorées de prétendus peintres abstraits lyriques qui n’ont rien à exprimer. Ce qui nous interpelle, chez Hélène Jacqz, c’est non pas l’apparent tumulte d’une créativité incontrôlée, débridée, mais une évidente invitation à pénétrer l’espace pictural, apparemment plat, pour tenter de s’y orienter, d’en déchiffrer les hiatus et les zones de continuité, de sonder des trouées, des abîmes pourtant sans profondeur, d’arpenter des champs déchirés par des griffures… Certes, la personne de l’artiste se fait toujours sentir, non pas pour nous imposer une lecture univoque mais pour inciter le spectateur à se frayer son propre chemin de découverte. |

| Français d’origine chinoise, Quentin Liu est arrivé pour la première fois en France à l’âge de 24 ans, en 2002. Pour lui, né dans un pays totalitaire, l’artiste est avant tout un lanceur d’alerte. Témoin du changement radical de l’art contemporain chinois, il a été marqué par l’hostilité du gouvernement de son pays envers les artistes et par les campagnes de lavage de cerveau opérées par les principaux médias. Il a ainsi pris conscience de l’importance du rôle de l’artiste dans un contexte où la démocratie et la liberté d’expression sont sérieusement remises en cause.

La politique, la mondialisation et le consumérisme sont les thèmes de prédilection qui irriguent sa peinture. Se référant souvent à Manet et à Delacroix, il donne à ses compositions un caractère quasi cinématographique. Devant ses toiles, le regardeur perçoit de multiples tensions dans les scènes qui y sont figurées : interrogatoires, inaugurations officielles, contrôles sanitaires... Les détails, souvent symboliques, dessinent une narration forte qui questionne le spectateur. L’artiste nous fait part de ses observations, suscite les interrogations, mais nous laisse la tâche de tirer des conclusions et de proposer des solutions potentielles. |

| Les grands dessins d’Annie Lunardi sont réalisés sur des feuilles de papier qui ont préalablement subi les outrages des intempéries de la Nature, du temps extérieur ou de la part de l’artiste : froissements, déchirures, perforations, déformations... Ils allient empreintes de terre, pastel sec et pierre noire. Leur titre, Genèse, évoque un retour aux origines, la volonté de reconstituer une histoire, une quête existentielle, celle de territoires auxquels leur créatrice s’identifie mais que le spectateur peut aussi faire sienne.

Il en résulte des paysages improbables mêlant des visions organiques, viscérales, végétales et minérales en un tout qui sert d’exutoire à des inhibitions, à des angoisses, à des histoires refoulées qui sont celles de tout créateur, mais dans lesquelles le regardeur peut aussi se projeter.

Temps, espace, corps, monde intérieur et Nature, introspection et universalité, conservation et déliquescence se combinent ainsi pour faire surgir des images flottant dans un univers apparemment apaisé mais qui ouvrent grand les portes vers le rêve et la méditation… |

| Pascal Marlin crée des individus avec des collages de matières hétéroclites – papier calque, bouts de tissu, fragments de radiographies, photogra-phies… – sur lesquels il peint. Ses sujets évoluent dans des environnements sans profondeur, traités à plat, dans des couleurs mates et uniformes. Seules les déstructurations des figures, que l’on imagine démembrées et rafistolées à la va-vite, suggèrent le volume.

Les visages, réalisés à partir de collages photographiques, restent les uniques composantes facilement identifiables dans ces corps boursouflés, difformes, bouffis, comme affectés d’une impitoyable maladie génétique. Tout ceci serait tragique, si les couleurs, douces et raffinées ne venaient prendre le contrepied de la dureté du propos.

On comprend alors qu’il ne s’agit que de la projection de fantasmes, d’un exutoire à des pulsions destructrices, mais aussi d’un salutaire exercice de défense et illustration de la diversité. |

| Les figures peintes par Laurence Morée-Paganon sont un peu plus grandes que nature, ce qui contraint le spectateur à s’impliquer ou à se projeter physiquement dans le champ pictural. Elles sont traitées à grands coups de brosse, mais constellées de coléoptères rendus dans un mode hyperréaliste, en trompe-l’œil. Les compositions sont frontales, sans profondeur ni arrière-plan, découpées, de façon presque arbitraire, et logées dans des cadres de formes irrégulières qui semblent les comprimer, restreindre artificiellement leur espace vital. Ces bordures délimitent le sujet, mais le tiennent aussi à distance, comme si on le percevait à travers un œilleton ou une fenêtre à la découpe peu banale.

Tout semblerait logique, avec un spectateur mis en position de voyeur ou entrant comme par effraction dans la peinture… Sauf que les insectes contredisent ce point de vue et déstabilisent le regardeur, le plaçant dans une situation inconfortable et ambiguë. L’œilleton ou la fenêtre se révèlent comme étant des leurres dès que l’on tente d’analyser ce qui est donné à voir. L’opposition entre le fini du rendu des insectes et le quasi-bâclé de celui des personnages, la confusion des échelles, l’écrasement de l’espace vital… tout vise à déstabiliser le spectateur pris à un piège dont il ne se méfiait pas et dont il aura du mal à se dégager… |

| Julie Poirée collecte au quotidien des objets abandonnés : ici un ruban sale, là un chiffon déchiré ou encore un drap fané, une peluche éventrée, un bas filé, une vieille sangle en tissu, un morceau de ficelle isolé, des fibres végétales ou animales inutilisées… Elle entrepose ces trouvailles dans son atelier, telles qu’elle les a recueillies, jusqu’à ce qu’une parenté, une association d’idées, une charge affective commune leur donne une nouvelle vitalité et leur ouvre une voie vers une forme de régénération, de résurrection pourrait-on dire.

Viennent alors des opérations de pansage de ces objets, comme s’ils étaient en souffrance et requéraient un soin particulier. Elle les assemble, les emballe, les bande, les noue, les enveloppe, les recouvre de chaux ou de porcelaine. Ce sont, selon les mots de l’artiste : « des gestes structurants destinés à réanimer et recharger de sens une histoire désarticulée, une tentative de reconstituer l’être éparpillé au fil de son vécu, lui redonner chair et souffle. » De toute évidence, derrière ces nombreuses interventions empreintes d’attention et de patience, se dessine une volonté de reconquête d’une intimité perdue, de reconstruction d’un corps morcelé par les aléas de la vie. |

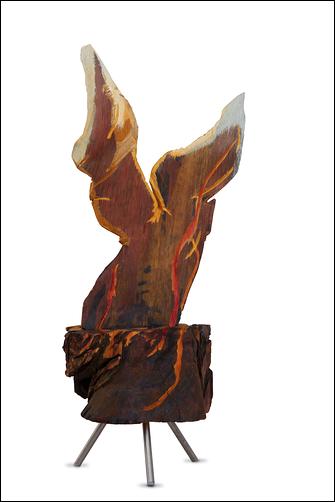

| Trois verbes actifs sous-tendent et irriguent le travail et la démarche d’Étienne Poulle. Il déclare : « Comprendre. Quelle que soit la dimension du projet, du subliminal au monumental, rien ne se crée sans prendre en compte le réel. L’observer, en reprendre les codes et les signes, et provoquer la surprise. Surprendre. C’est prendre les choses en main, et faire que la pensée, tout en fabriquant, suive la main, et inversement. Engager. Il n’est pas d’entreprise sans engagement. Pour la mener à bien, il est souvent nécessaire de convoquer d’autres savoirs, d’autres expériences, de savoir les coordonner. »

Son travail récent traite de l’hybridation de produits végétaux – essentiellement des troncs d’arbres et des branchages – et d’élément mécaniques empruntés aux jeux de construction pour enfants, de la famille des Lego©.

La confrontation de ces deux univers impose au spectateur une réflexion sur ce qu’est la sculpture. Dans sa forme la plus élémentaire, et cependant techniquement complexe, c’est la brique de Lego©, avec ses tenons ou ergots normalisés et sa structure géométrique simple, produit entièrement conçu par l’Homme. À l’autre extrémité de la chaîne, c’est la branche d’arbre dont la croissance et la forme ne doivent rien à l’humain… En greffant ces deux notions antinomiques, Étienne Poulle, tout en restant dans un registre ludique, voire ironique, déconstruit et reconstruit le monde qui nous entoure. |

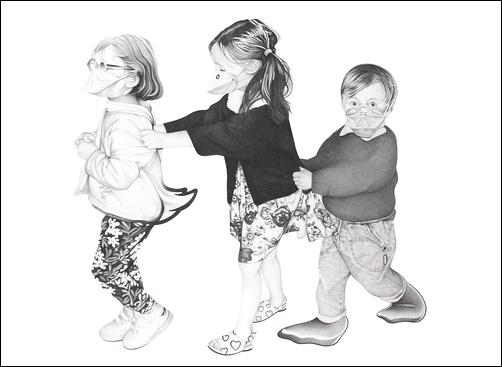

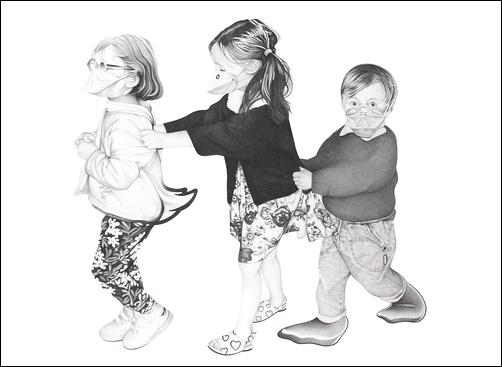

| De sa démarche, Aurélie Poux écrit : « Dans chacune de mes réalisations, je souhaite ouvrir un espace qui puisse permettre d’approcher, en douceur et avec la juste distance, un ensemble de thématiques qui ne sont pas privilégiées parce qu’elles sont susceptibles de provoquer la détresse, la tristesse ou le malaise. Mon travail s’appuie sur un univers enfantin, traversé par des figures rassurantes (communauté enfantine, petits animaux, jouets…) pour s’emparer de thèmes parfois compliqués. Ce choix est justifié par la manière très singulière dont les enfants appréhendent, comprennent et interagissent avec le monde. La facilité qu’ils ont à transformer ce qui les entoure ainsi que la capacité d’évasion et les ressources dont ils disposent face à l’adversité sont des facultés que j’essaie d’exploiter. Leur imaginaire, leurs jeux, leurs croyances et leurs rêves m’offrent la possibilité de raconter différentes épreuves de la vie. »

Ce processus se retrouve dans le mélange des traits (tantôt précis et réalistes et tantôt très simples et imagés à la manière des enfants) et des éléments (jouets ou non) qui composent ses dessins. Pour autant, ils n’ont rien d’enfantin ni de puéril. Des anomalies ou indices, parfois discrets, invitent le spectateur adulte à s’interroger sur la véritable nature des objets et des scènes qui sont représentés et à remettre en question sa capacité d’appréhender le monde réel. |

| Artiste pluridisciplinaire Anthony Vest développe un réseau d’images, de signes, relativement restreint dont il répète et combine les éléments sous forme de dessins, de peintures, d’objets ou d’installations, en variant l’échelle et la mise en page. On y retrouve de façon récurrente, de façon quasi obsessionnelle, des affûts de chasse, des abris de fortune, des cabanes, des maisons en ruine, des monolithes, des nuages, des menaces de tornades, des arbres dénudés dans des paysages hivernaux, des réservoirs à eau du type de ceux que l’on voit au sommet des immeubles étatsuniens mais déplacés dans des environnements insolites…

Ce sont les variations – au sens musical de ce mot – des mises en scène des éléments de son vocabulaire plastique qui suscitent l’intérêt. Sa pratique se cantonne dans un recours à des moyens modestes, aux antipodes de toute volonté ostentatoire, même si, de temps à autre, il agresse ses panneaux avec un fusil de chasse et laisse les plombs et leurs impacts bien visibles.

Le spectateur s’interroge. Il sent bien qu’il y a un message subliminal, mais a du mal à l’identifier ou, plutôt, en propose une multitude… L’artiste parle de « tentative sérieuse d’accompagner vers une profonde légèreté, avec un soupçon d’ironie et une économie de moyens… » C’est une voie, mais il y en a probablement d’autres… |